ルーベンスはイタリアで、ルネッサンス後期やマニエリスムの芸術などを学び、かのマントヴァ公の、宮廷画家ともなりました。マントヴァは、この「神話と植物の物語」シリーズの〈北イタリア紀行―Vol.4〉で訪れましたが、芸術が擁護されて、絢爛たる文化の花咲いた、誇り高き都市です。

その、ドラマティックな構図、やや誇張気味とも思われる壮大な表現。

彼の評判は高く、膨大な数の作品を描きました。バロック時代を代表する画家のひとりとして名声を得ます。

さらに外交官としても活躍していたというのですから、なんというエネルギッシュな生涯でしょうか。

いっぽうこの時代のアントワープは、圧政に苦しめられました。さらに、ペストの流行もありました。

ルーベンスも、友人や愛する妻をペストで失います。その悲しみから、外交官の仕事に忙しく出かけた、といわれます。それでも、62歳で没するまでの仕事を見ると、やはり常人とは思えないですね。

ルーベンスの家や聖母大聖堂からほど近い場所には、すばらしい教会芸術に飾られた、美術館ともいえるような教会が並びます。じっさい、かつて教会は、美術館だったともいえますね。

そのなかには、彼がファサード(建築の正面デザイン)の装飾を手掛けた教会や、彼のお墓のある教会もあります。

散策しながら、ユニークなデザインで話題の博物館、MAS(Museum Aan de Stroom)へ向かいましょう。

この建物はかつての港の一角にあり、ここも古い建物や新しい建物が、混在する地区です。港沿いの作業場の装飾でさえ、優美な曲線がかわいらしい。

心を向けて手をかけた細部には、仕事をすることの喜びや誇りも宿ります。

アントワープの街の名前が、〈手〉にまつわることをVol.9で記しましたが、MASの建物の壁には、銀色の〈手〉のオブジェが、なんと、およそ3000個埋め込まれているそう。

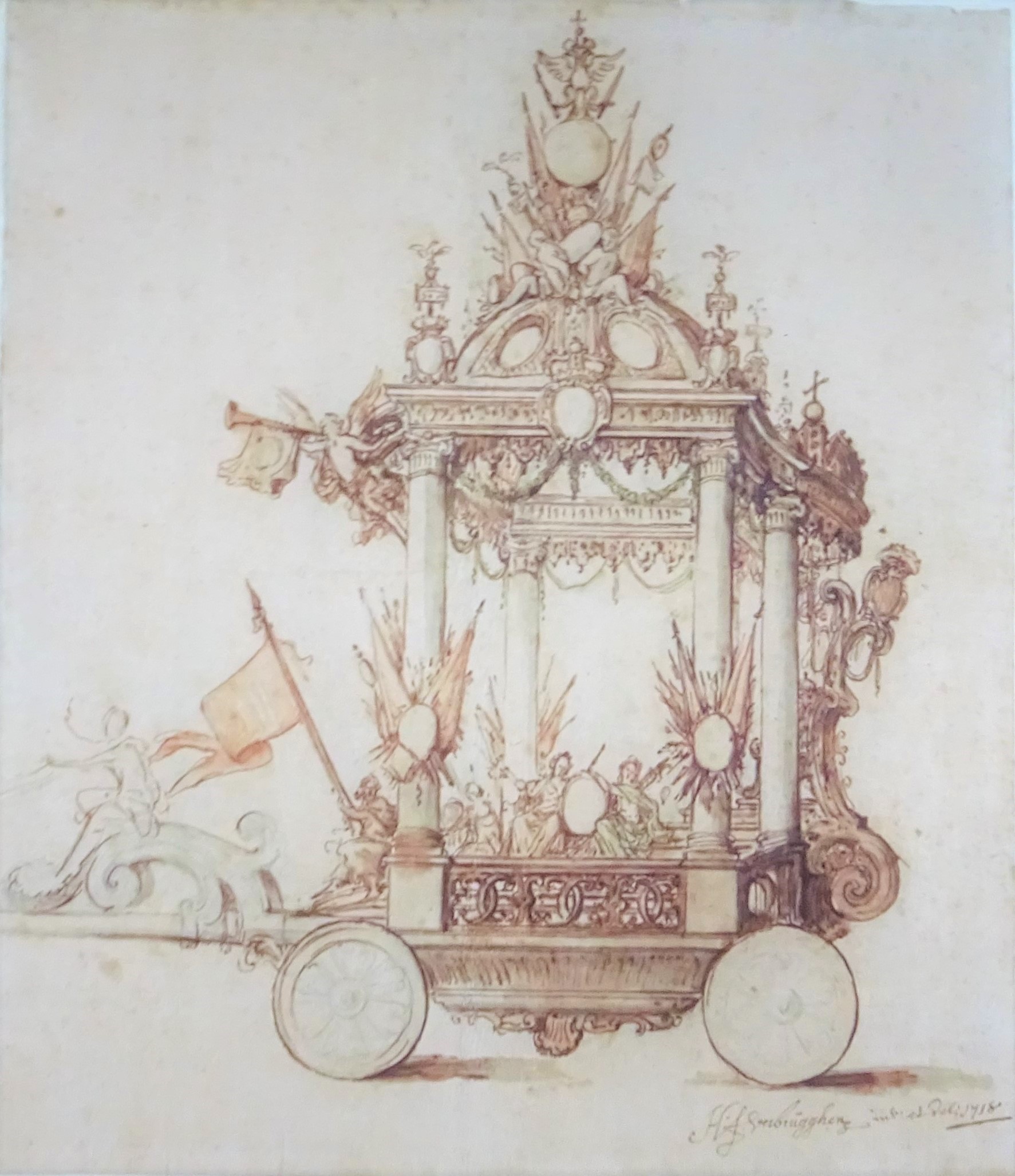

Mでは、ブリュッセルのオメガング(Ommegang、中世からの、伝統的な祭礼の行列)を描いた17世紀の絵画や、デッサンなども見られます。

そういえばオメガングの起源は、Vol.3でご紹介したように、1348年にヴィジョンを見た少女が、聖母子像をもってブリュッセルに到着したことでした。

それは、このアントワープから出発した旅でした。

博物館は民俗学的な資料展示が多いので、まさに古代から現代までを旅することのできる場所です。

土地に根ざした民族独自の感受性と、あまねくさまざまな民族に共有される感覚の、両方どちらにも物語があります。それぞれに普遍的で、力強い。

ここからあらたに、広い世界へ、旅の夢も広がっていきますね。

ちょうど、〈生と死〉をテーマにした展示を見られましたが、それは人類を地球規模でみつめる大きな視点。

それにしても、民俗芸術の呪術の力は強烈で、目を奪われます。

そして、ときにユーモラス。これも生きるうえで、とても大切なことですね。

そう、〈生と死〉。

北欧神話では、神々はついに、運命〈ラグナロク〉(Ragnarøk)を迎えます。

神々の世界に、巨人たちが押し寄せる。

彼らが虹の橋ビフレストを越えるとき、橋は震えて、ついに轟音とともに砕けてしまった。

虹の橋の見張り番ヘイムダルは、一行が迫ってくるのを見ると、角笛ギャラルホルンを高く吹き鳴らす。

角笛の音に、すべての神々は集った。

神々は武器を身につけた。

そして、ヴァルハラのすべての死んだ勇者たちとともに、神々の王オーディン(Óðinn)を先頭にして、ヴィーグリーズの野に出陣した。

グングニルの槍をとって、オーディンは巨大な怪物狼に立ち向かう。が、狼は、神を吞み込んでしまった。

つぎの瞬間、オーディンと巨人の間に生まれたヴィーザル(Víðarr)は、母から与えられた強い靴で、狼の顎に足をかけ、その口を引き裂いて狼を倒す。

戦いの神、雷の神トール(Þórr)はその間ずっと、大地をぐるりと取り巻く巨大なミッドガルド蛇と戦っていた。トールは相手に致命傷を与えたが、この怪物の吐きかけた毒のために、その勝利のあとで倒れてしまった。

別の場所では、もはや神々の敵となったロキ(Loki)と、虹の橋の番人ヘイムダル(Heimdall)

が、互いに相手に致命傷を与えあっていた。

炎の巨人スルト(Surtr)は、神々と巨人や怪物の戦いの果てに、炬火(こか)を大地に投げ放つ。

いまや全世界は、火炎に包まれて燃えあがった。

「太陽は暗く、大地は海に沈み、きらめく星は天から落ちる。

煙と火は猛威をふるい、火炎は天をなめる」

(「巫女の予言」、谷口幸男訳『エッダ―古代北欧歌謡集』、新潮社)

ときがたった。

炎は消え落ちた。

そして、すべてが静まりかえったとき、青々とした大地が、海中からふたたび浮きあがってきた。

太陽は狼に呑み込まれたが、新たに生まれた太陽の娘が、母親の軌道を回りはじめる。

野には、さまざまな花が咲きみだれ、さまざまな果実もなった。

山からは滝が流れ落ち、鷲は空のうえ高く飛んで、輪を描く。

この激しい騒乱のあとに、生き残った神々もいた。

オーディンとトールの息子たちが、無傷で現れた。

ヤドリギで射られて死んだバルドル(Baldr)も、定めのとおり、死の国から戻ってきた。

しばらくすると、森の奥に隠れていた、リーヴ(Lif)とリーヴスラシル(Lífþrasir)が姿を現す。

やがて、この2人から新しい種族がふえて、地上を満たしていく…。

「種 撒かぬまま

畑は 実を 結ばん。

不幸という不幸は ことごとく 改まらん。

(中略)

そして 二人の兄弟の

息子らは 住む、

広大なる 風の世界に。

(中略)

そこには 罪なき

人々が 住み、

とこしえに

幸いを 享受せん。」

(尾崎和彦著『北欧神話 宇宙論の基礎構造』、白凰社)

「わたしたちはどこへ行くのか」、画家ゴーギャンはそう問いかけた。

楽園へ、向かいたいですね

乾 ゆうこ

ライター

ホリスティックハーバルセラピスト。大学時代に花椿編集室に在籍し、「ザ・ギンザ・アートスペース」(当時の名称)キュレーターを経て、ライター・エディターとして活動。故・三宅菊子氏のもと『フィガロ・ジャポン』『家庭画報』などでアート・映画・カルチャーを中心に担当。出産を機に伝統療法や自然療法を学び、植物の力に圧倒される。「北イタリア植物紀行(全4回)」「アイルランドから〜ケルト植物紀行」(ともに『クレアボー』フレグランス・ジャーナル社)など執筆。生活の木(表参道校)ではクラスを開催。

https://www.instagram.com/nadia_laakea/