90s in Hanatsubaki

2020.04.07

第11回 マイク・ミルズからスーザン・チャンチオロへ その2

文/林 央子

写真/細倉 真弓

スーザン・チャンチオロとの出会いの号になった『花椿』1997年2月号の特集「ニューヨークのニューな部分」は12ページのなかに8人のアーティストを紹介する特集だった。その特集で私が書いた原稿の一部を紹介しよう。

リタ・アッカーマン(アーティスト)

66年ブダペスト生まれ、92年NYへ移住。94年、アンドレア・ローゼンギャラリーで初個展。セクシーな少女たちが羊や拳銃、注射器に囲まれているという、現代と古典を不思議にミックスした物語的絵画で一躍、ヒップなアーティストに。しかし現在は、全く新しい作風に向かう。チャイナタウンのロフトにドラムセットと猫と住む美声の持ち主。「上手にバランスをとって、いつも自分をフレキシブルにしていること。そうすれば、誰でもストロングになれるわ」

マイク・ミルズ(デザイナー)

66年サンタバーバラ生まれ。ディー・ライト、ソニック・ユースなどオルタナティブ系人気バンドのジャケット・デザイン、X-GIRLのロゴなどで知られるが、最近熱中しているのはバンド活動(BUTTER 08)と映像制作、スノーボード。NYとLAの往復を中心に、10日おきに飛行機に乗る慌ただしい日々。いつもFAXの調子が悪い。「NYは通過地点。でも10年住んじゃったら、トロピカーナ・オレンジジュースのない他の街には住めなくなるかも」

アーロン・ローズ(キュレーター)

69年生まれ、西海岸育ち。18歳でNYへ。グラフィテイやスケートボード・ペインティングを扱う「アレッジド・ギャラリー」を主宰する。95年に行ったグループ展ではフィル・フロストやマーク・ゴンザレス、エド・テンプルトン、ラリー・クラーク、リタ・アッカーマン、マイク・ミルズ他によるスケートボード150点を展示。子供の頃のあだ名「フラッシュ」(落ち着かない子)が今も、背中にタトゥで刻まれている。「ここで楽しくやるこつは、人のいいところだけ見ることさ」

ほかにはグラフィティ・アーティストのフィル・フロスト、イラストレーターのマイケル・エコノミー、ビデオアーティストのアレックス・バッグ、ドラッグクィーンでアーティストのタブー!、そしてスーザン・チャンチオロが登場している。

この特集の撮影では、彼らの作品をとりいれながら(服の場合は着てもらうなどして)ニューヨークらしい状況をセットアップして、アングルを決めて撮影する。外国人フォトグラファーによる特別な撮影を除いては通常、アートディレクターの仲條正義さんが描いたラフの絵コンテ通りの状況を再現して撮影するのが当時の『花椿』の流儀だった。

このなかで一番大規模だったのはマイケル・エコノミーの撮影だった。彼が描いた女の子の顔の絵がプリントされたアナ・スイの黒いTシャツを着ていて、ニューヨーク名物であるイエローキャブ、四角いタクシーにひかれそうになって路上に倒れているという設定。そのタクシーにはもう一台、反対方向から来たタクシーが今にもぶつかろうとしている。2台のタクシードライバーたちは、事故に反応して大げさな身振りで静止している。この2台のタクシーの天井には、2台の屋根を覆うくらいにたっぷり拡大されたTシャツと同じマイケルのドローイングが覆いかぶさっている。この事故の状況を、上から見る目線で写真が撮られている。

90年代のアートシーンではジェフ・ウォールの、映画のスチールのようにセットアップして撮影された写真作品が注目され、評判をよんでいた。仲條さんは特集の打ち合わせをするとき、彼の作品集をよく見ていた。この特集以外にも、90年代の『花椿』の特集ではジェフ・ウォールの作品をインスピレーションにした特集がいくつかあった。

広告の制作場面でアート作品が引用されることに関してはいつの時代も、批判のまなざしが注がれる行為ではある。それは直接的すぎる引用であったり、模倣にすぎない場合があるからで、仲條さんの場合、それはあくまでも創作のインスピレーションであって、誌面で表現したいことをどう読者に伝えるかの方法だった。当時、編集長だった小俣千宜さんは『花椿』の使命を「ヴィジュアル・エンターテイメント」と定義していた。もしかしたら毎月、会社の人たちにしてみればなぜこの特集を? と首をひねるようなテーマが、『花椿』では組まれていたかもしれない。それは長年このメディアを、ある制約のなかでも最大限の媒体効果に高めて発揮しようと積み上げてきた経験と知識、そして不断の努力から送り出された企画の数々だったのだが。

ともかく限られたページ数と制作予算のなかで良いものをつくろう、届けようとする媒体の姿勢を集約していたのが、アートディレクターである仲條正義さんの選択眼でありディレクションであった。ときにびっくりするような発想もでてきて、現場で制作に関わっている私も、仲條さんの意図をはかりかねることもあった。このイエローキャブの衝突場面の撮影は、街中で一定時間車の通行を止める許可を警察にもらうという映画の撮影のような現場だった。『花椿』で私が体験した撮影のなかでも、かなり大規模なセッティングをした例の一つであり、その現場で高く組まれた骨組みの上で写真機を構えているのが、当時まだ20代の若木信吾さんだったこともとても印象的だった。この撮影の実現のために私は日本で、マイケルが描いたイラストを拡大した紙を用意しておいた。機械で印刷できるかぎりのサイズに引き延ばしてもそんなに大きな面積は覆えないので、たて5枚×横5枚、合計25枚にひとつの絵を分割して拡大印刷した用紙を張り合わせて、その巨大な絵を作ったのだった。今となっては記憶もあやしいが、おそらくそのたくさんの紙を張り合わせる作業は、ニューヨークに着いてから現地でしたはずだ。

マイク・ミルズの撮影にも工夫があった。今は映画監督としても知られる彼だが、当時の職業だったグラフィックデザイナーという仕事は、絵にするのが難しい。そこで仲條さんは、仮のTシャツ工場というシチュエーションを設定した。マイクにTシャツの絵柄をデザインしてもらい、それを数百枚撮影のために刷っておいてアメリカに送り、それらをダンボールでつくった工場めいた場所に並べ、撮影に来たマイク・ミルズに立ってもらう、というものだ。これもマイク本人の意思というよりは、雑誌が用意した撮影のために必要なシーンの一端に入ってもらうお願いをした、という流れだった。マイクの背後に、若木さんの友達で撮影に顔を出してくれていたマイク・ミンに登場をお願いすることになったのも、現場での仲條さんの指示だった。すでに私とは個人的に友人関係があったマイク・ミルズはその場面設定から、ジェフ・ウォールの有名な作品である、路上で通りすがりの白人男性がアジア人男性にむけた人種差別の手ぶりを引用した作品「Mimic」を連想させかねない役割を自分が演じることに気乗りがしない様子を見せていた。仲條さんの、すなわち媒体の意図とはいえ、そこで彼に与えた役柄に、「僕がこの役をやるの?」と彼としては不満な気持があることを私はすでに聞いてしまっていたのだ。彼の性格や考え方を尊重していただけに、役割上その役を彼にお願いすることになった私も、とても複雑な心境になり、辛い体験だった。

撮影のために状況をつくる、その状況がかなり大掛かりなものばかりだったので、とにかくこの現場は大忙しだった。私の役割は、みんなのお弁当の手配などもあったけれど、編集者的な任務といえば、一番上に引用した写真につけるキャプションのような記事を書くことだった。撮影の日に来てくれた彼らに、用意しておいた用紙に書き込んでもらう、あるいは聞きながら私がメモしていく。それは、本誌のなかにあるインタビューや対談のような、大きなペイジをさく読み物ではなく、その大掛かりな撮影に添える一情報としての取材だった。

毎日大規模な撮影が続いたなかで、最後に待っていたスーザン・チャンチオロの撮影では、とあるオフィスの屋上にあるロフトを撮影に使うことにしていていた。ロフトにはハンモックを吊るし、そこにスーザンに座ってもらう。ハンモックの奥には摩天楼が見通せるが、そこにはなぜかUFOと思われる物体を吊るしておく、というのが仲條さんの指示だった。そして、ハンモックに座るスーザンの脇にはウォール街に歩いていそうな帽子をかぶったスーツ姿の黒人5名に、立っていてもらう。なぜ、スーザンやマイクにこうした設定が必要なのか? 撮影の前から、あるいは後から彼らと友達関係ができた私は、仕事をしているなかでそう思う瞬間がたくさんあった。

このとき撮ったスーザンの写真に添えるためのキャプション的な原稿は、このようにまとめた。

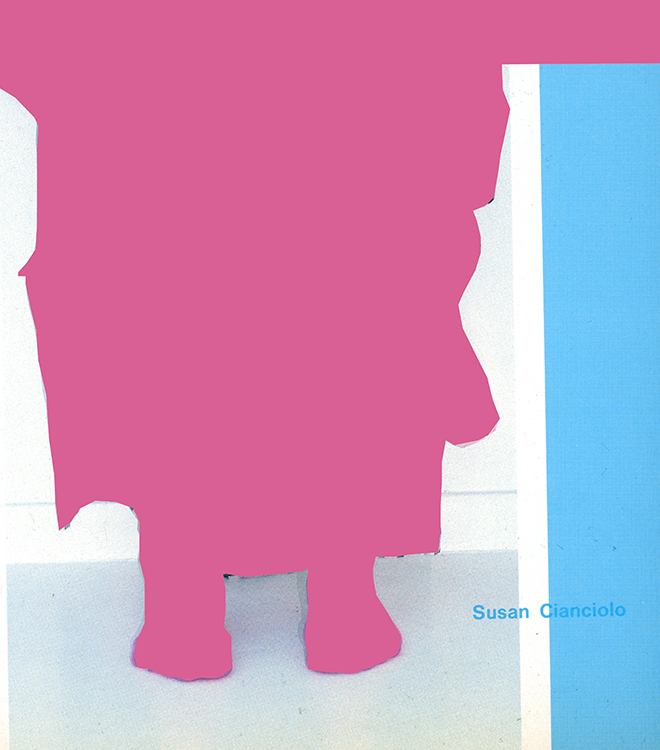

スーザン・チアンチオーロ(ファッションデザイナー)

69年ニューイングランド生まれ。中学・高校は陸上選手、美大では絵画と彫刻を専攻。95年秋、ファースト・コレクションをソーホーの路上で行う(96年春夏)。水着やランニング・クローズからのインスピレーションをいかした「抽象的、構造的で脱構築的」な服は手作り。バッテリー・パークでのジョギングを欠かさない。「自分のなかから沸いてくるものを、形にする手段は一つじゃないはず。自分に正直に、リラックスしながら前に進むの」

この原稿を書くためのやりとりを、撮影前のうちあわせのときに、アトリエで聞かせてもらっていた。一生懸命聞き留めた言葉だったけれど、当時の自分が彼女の言葉を理解できたかどうかは、この段階では、まったく自信がなかった。「インタビューはするものの、相手がまったく理解できないことを話している気がする体験」というものをその後、私はたびたび、積み重ねるようになっていくのだが、そのたぶん最初の体験が、このときのスーザンだったのではないかと思っている。

わたしはこういった、雑誌におけるキャプションのような情報を、すみずみまでくまなく読むタイプの人間だ。雑誌や印刷物における小さな活字ほど読むのに価値があると思っているところがある。マイク・ミルズに興味をもったのも、なんとなくひかれるCDジャケットをよく見て、端のほうにそのデザイナーとしてのクレジットにMike Millsといういつも同じ名前があるな、という気づきから始まっていた。ソニック・ユースなどのジャケットで見ていた名前が、X-girlのロゴやTシャツをデザインしていると雑誌の記事で読んで重なって、『花椿』でも一度記事にしたいからニューヨーク在住のライターであるヴィンセント・カッツに、この人の記事をつくりたいんだけど……と相談する。そうするとヴィンセントがわたしの気づきに、彼がニューヨークにいて手に入る情報を接続してくれ、記事のアイデアにふくらませてくれる。そんな日々のやりとりが、いつもの編集業務のなかにあった。(第12回へつづく)

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com