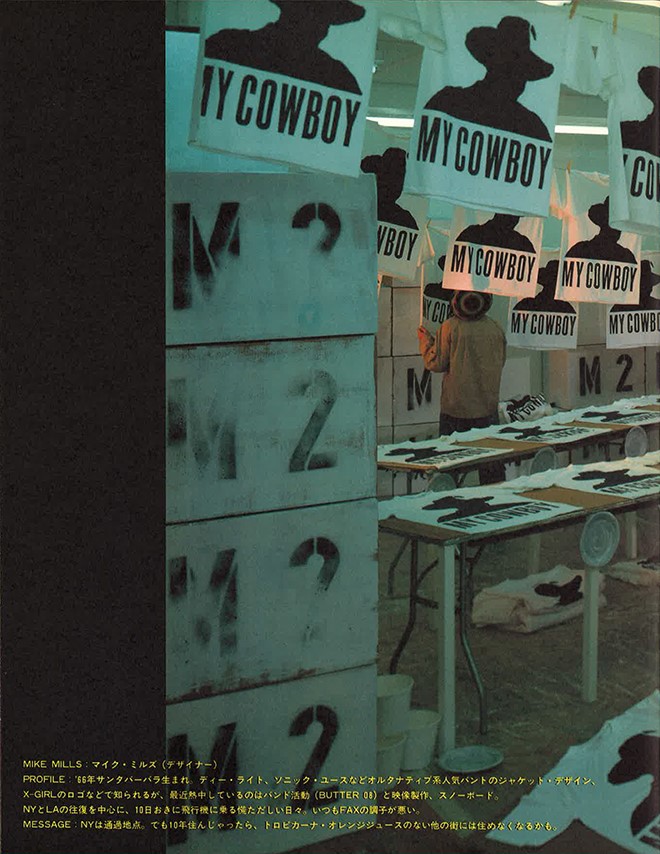

私が外国人のクリエイターの中でいち早く興味をもった人が、X-girlの初期のロゴをデザインしたマイク・ミルズだった。美大の卒業制作で自分の作品をつくらず、DJやイラストレーターを招いてパーティーを開催した、という記事を読んで強い興味をもったのだった。マイクがそこでしたことは主に、編集ともいうべき仕事だったからかもしれない。

当時、グラフィック・デザイナーとしての彼の主な仕事は、予想外のものを自分の作品として提示するのが好きだと話していて、ミュージック・ビデオの映像監督としても仕事をしていた。スケートボードもするし、スケートボードカルチャーにいるアーティストたちを、現代アートや美術館の世界よりずっと好きだと言っていた(そう言う彼の父親は、西海岸の街サンタバーバラにある美術館の館長だった)。マイクはファッションや日本の『Cutie』などの雑誌にも興味をもっていて、よくそんな話をした。ファッションショーに行くのが面白いというマイクと、「あんまり、そうは思えないな」と感じていた私が話をすると、ファッションの意外な面白さに目を開かされる気がして、楽しかった。スーザン・チャンチオロのファースト・ショーにいった感動を伝えてくれたのも、マイクだった。『花椿』にいてもニューヨークは出張先になることはないから、自分は彼女のショーを見られないだろうな、と思っていたけれど、自分が出した特集企画が幸いして、その本人に会えることになるとは予想外だった。

その企画は、マイク・ミルズへの興味から結実した、と言っても良いものだった。すでに、『花椿』の外の世界の仕事として、ソフィア・コッポラと彼女の友人たちの作品を展示する「BABY GENERATION」という渋谷パルコを舞台にした展覧会の企画を手伝い、カタログを編集させてもらう仕事を、1996年春にしていた私は、そこではじめてソニックユースのCDカバーなどでそのデザインのセンスに憧れていた、マイク・ミルズと出会っていたのだった。本来マイクは図録のADだったのだが、企画自体がマイクの友達であるソフィア、そしてそのソフィアの友人4人をまきこむプロジェクトであったため、実質はマイク・ミルズがその企画のキュレーターの役割をこなしたも同然だったのだ。そんな立場を兼ねることになる、日本からの突然な、かつ急ぎの仕事の依頼に、彼が戸惑いをみせた瞬間もたしかにあったけれど(打ち合わせがその年の3月上旬で、展覧会はゴールデンウィーク前に始まった)、参加者がみんな揃って東京に来ることができるということが、彼らにとっては心からの楽しみでもあったので、引き受けてくれた。ソフィア・コッポラもマイク・ミルズも日本のファッションや雑誌文化、東京が大好きだった。当時は今ほど日本に外国人観光客がいなくて、ごく一部のクリエイターが日本や東京のカルチャーの面白さに注目しはじめたばかり、という時期だった。だからこの時の私の(『花椿』以外の)部活仕事は結果的に、非常に充実したものになった。展覧会の時期には出産後まもないキム・ゴードンを除いて、全員が来日した。

この仕事の前に、まずは『花椿』の小さなコラムのために取材していたマイク・ミルズ(最初の記事は95年4月号のサブカルチャーコラム)と、こんな部活仕事によっても、より親しく交流するようになり、その交流のなかでスーザンの噂を耳にしていた。マイクが推薦する人なら、間違いはないだろう。「ナカコもきっと好きだよ」とマイクは教えてくれていた。そんな知識はあったものの、モード重視の『花椿』がすぐに、ニューヨークのアンダーグラウンドシーンで注目されている一人のデザイナーを取り上げるはずはなかった。自分の好きな世界を企画にするためには、マイク・ミルズをふくめた、スケートボードやアートシーンの新しい胎動を紹介する、という企画を考えていこう、と思った。上司にプレゼンしたり仲條さんと話をするうちに、「Tシャツが鍵になる」と思い立った。そもそも労働者の下着だったTシャツが、衣料として市民権を得た国がアメリカである、ということができた。そして、当時人気だったニューヨークのファッションブランドであるアナ・スイは、ニューヨークを代表するイラストレーターの描いたイメージをTシャツにしていて、そのアナ・スイTシャツはその頃、とても人気のファッション・アイテムになっていた。

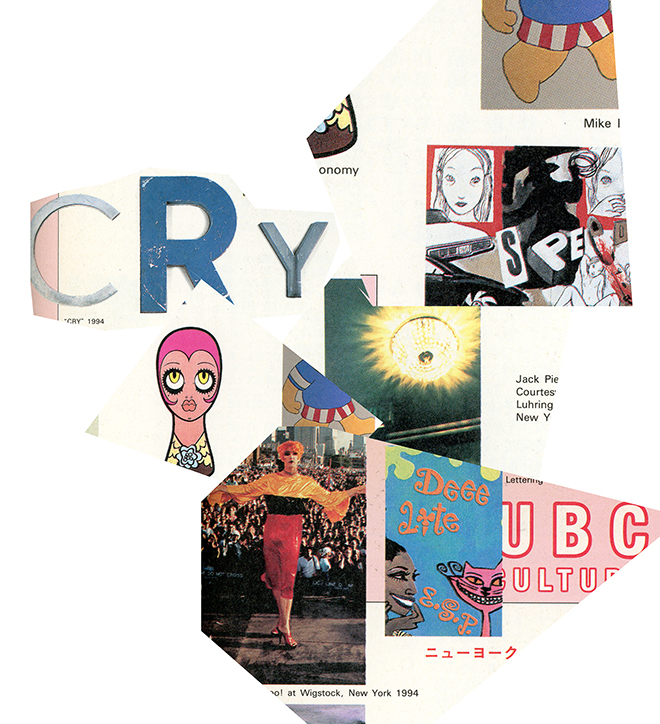

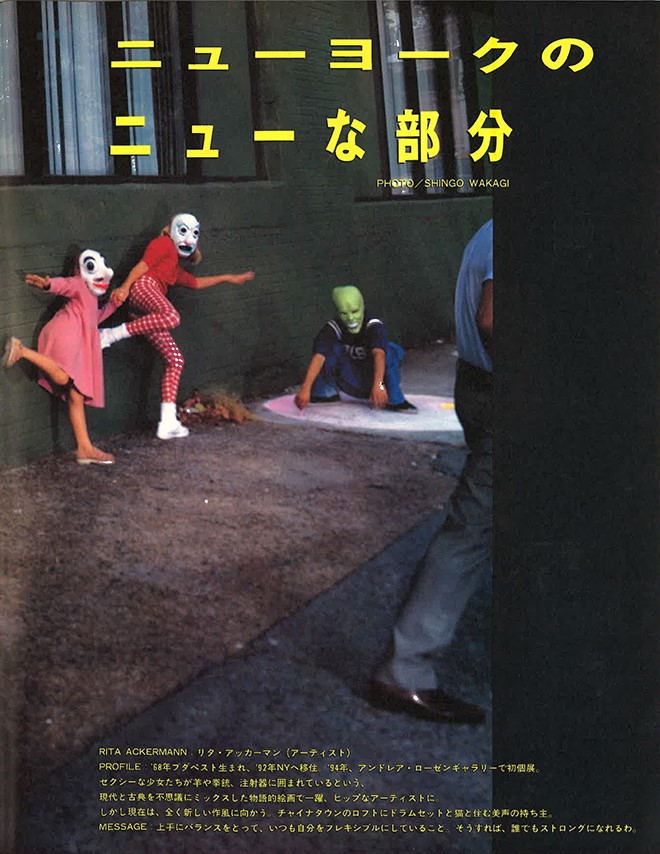

アナ・スイの「顔」ともいえるイラストレーションを描いていたのがマイケル・エコノミーやジェフリー・フルヴィマーリといった人たちで、彼らはマイク・ミルズが卒業制作のパーティーに招待したクリエイターでもあった。そんなことからも、彼らの間につながりがあることを感じていたので、「X-girlのTシャツ」の背後にいたマイク・ミルズと、「アナ・スイのTシャツ」の背後にいたマイケル・エコノミー、そしてアーティストで自分の作品をTシャツにプリントしてドレスにしていたリタ・アッカーマン。こうした人とTシャツというメディアをからめて、彼らに着てもらいながら誌面に出てもらうことによって、ニューヨークの面白い、あたらしい動きを紹介できないだろうか。できるなら、この時代に勃興したスケートボードカルチャーも含めながら……と。リタは95年に来日したキム・ゴードンが「おすすめのアーティストよ」と、取材の場で教えてくれた女性のペインターであり、90年代にはニューヨークのアート雑誌の表紙を彼女の描いた女の子や羊の絵がかざるなど、当時とても注目されていた新進作家だった。

アメリカ →Tシャツ →その背後にいるクリエイター →その人たちに注目しつつ、その国の被服文化にも言及する。 →「コマーシャル・ワーク経由でアートに到達する、あるいはコマーシャルとアートを自在に行き来する"ニューヨーク・スタイル"<ビンセント・カッツ著 花椿95年4月号サブカルチャーコラムより引用>」の今をとりあげる

『花椿』が特集企画を立てるときは、このようにいくつもの意味性を積み上げて、一つのストーリーが出来上がるのだった。おそらく、時代の熱気をもろにかぶって興奮している私のような若手編集者を前にして、たくさん経験をつんできた、世代の異なる編集長の小俣さんやADの仲條さんは、「いまこれが面白い」という情報を耳に入れても、それだけですぐ、特集を組もうというふうに、納得はできかねた。通常の、過去に特集を一緒につくってきたパリやロンドンのカメラマンたちとの企画であったなら、「彼らの判断を信頼する」という前提がまずあるので、その人たちが「これがいい」と言っているのならば取り上げよう、という決断の早さがあった。けれども、今回のように、<『花椿』クリエイター人脈によるお墨付き>がなくて、熱中しているのは編集部では私ひとり、という状況の場合は、その組み立てを、何としても確固たるものにしておく必要があったのだと思う。

ひとつ、その骨組みの支えになってくれたのは、上に引用した、当時「サブカルチャー」コラムを書いてくれていたヴィンセント・カッツの言葉だった。ニューヨークには、ニューヨークならではのスタイルがある。そのことを、ニューヨーカーのヴィンセントが、コラムのなかで明快に言葉にしてくれていた。このヴィンセントにはかつての編集長、平山さんの紹介で出会っていたが、彼は私が興味をもつ対象をとてもセンスよく原稿にまとめてくれる、頼りになるアート・ライターで、90 年代によく仕事をしていた(彼の父親は現代アートシーンでよく知られる、アレックス・カッツという大御所のアーティストだった)。ヴィンセントはX-girlのロゴをデザインしたマイク・ミルズやリタ・アッカーマン、アナ・スイのTシャツの絵を描いているイラストレーターなどで一つの記事をつくってほしいという私の依頼をしっかりうけとめ、上記の人々にジャック・ピアソンやLGBTのアーティストTabboo!を加えてひとつの紹介記事を書いてくれていたのだ。97年2月号の特集「ニューヨークのニューな部分」は、この95年4月号のサブカルチャーコラムが12ページに立体化したというべき内容だった。

たしかに撮影の現場について話をすれば、ニューヨークに撮影に行ってみたら、ロンドンやパリの自由な空気とはうってかわって、カメラマンやモデルはもちろんヘアメークの人、スタジオのスタッフなど現場にいる人にはすべて、撮影が夕方5時以降にのびると、エクストラの料金を払わなければならなかった。それだけビジネス的であり、働く人にとっては保証がある街ということだろう。しかしクリエイティブな空気のなかで、カメラマンがイエスというまで何時迄も撮影が延びて行く現場を、パリやロンドンで体験してきた私にとっては、驚きだった。そういう制作に関する風土の違いもあるものだから、ADである仲條正義さんが新しい場所での撮影に用心深くなるのは理由があることだと、今なら私も理解できる。

編集部にいて、長い準備と説得の期間を経て、ようやく自分が芯から実現したいと思う企画が実現できたのがこの特集「ニューヨークのニューな部分」だった。仲條さんの特集絵コンテが12ペイジ中10ページ分完成していて、撮影に必要になる様々な物を日本で準備しておき、のこる2ページ分のアイデアは空白、という状況で、私たちはロケに出かけた。撮影をしてくれたのは、ニューヨークの大学から帰国したばかりの若木信吾さん。彼が日本でした、撮影の初仕事がこの特集のロケだった。

ニューヨークに着いてから、撮影準備に奔走している間に、リタ・アッカーマンの自宅の、チャイナタウンにあるロフトに行って打ち合わせ、という機会があった。エレベーターをおりたら一人、背の高い女性がたっていて一言二言、会話を交わした。その夜、仲條さんが「あと一人は、ファッションの人がいいな」と言ったので、急いで、ニューヨークに着いてから買った雑誌を捲ったら、その特集の他のペイジで出てもらう予定だったアレッジド・ギャラリーのキュレーターのアーロン・ローズが、彼のガールフレンドと一緒に紹介されていた。ファッションデザイナーだという。そういえばマイク・ミルズからも林文浩さんからも聞いていた、噂のデザイナーと名前が一緒だな。スーザン・チャンチオロ。「仲條さん、この人はどうですか?」。それでは、会いに行こうか、となって、アーロンに連絡先を聞いて電話をかけて、驚いた。リタ・アッカーマンの住所と同じ。「昨日、そこに行きました」「そう。あなたたちと会ったわよね。私はリタとアパートをシェアしてるのよ」。そういえばあのビルで、エレベーターを降りたときに横にいた人が、スーザンだったんだ、と気がついた。「アーロンから撮影の話は聞いているわよ。アーロンとか、マイクとかリタとか、素晴らしい人たちをたくさん取材しているのね。私のアトリエにも来てくれるなんて、光栄だわ」

こちらが取材したくても、時に気難しい人もいるものだから、この電話をするとき私は少しびくびくしていた。撮影まで時間もなかったから、すぐ決断しなければいけなかった。けれども、こんなに好意的な反応をもらったことで、かなりホッとして電話を切った。これが、その後23年たっても交流が続いていて、先日もメールをやりとりしたばかりのアーティストとの出会いだった。

最近よくソウルメイトとか引き寄せという言葉を聞くようになった。私はそれほどその分野に明るくはないけれど、自分が心の底からしたいと思うことをしてみると、会いたい人に会える。そういうことなのかな、と思っている。私がスーザンに会ったころは、日々の仕事に必死でソウルメイトのことなど考えたことはなかったけれど、この、入社9年目にして初めて実現できた自分の企画を実践してみたら、その後長い間繋がる友達に会えた、ということを今になって振り返ると、人と人の出会いにはやはり、なにかの法則があるような気がしてくる。人と出会うには、まずは、素の自分の思いと出会うための努力を、日々積み重ねる必要があるようだ。

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com