真っ白な肌で彼女は駆け出した。

その白い肌も、彼女の戦闘服だったのかもしれない。

もう日付も場所も、覚えていない。だけどあの心地よい感触はいつでも蘇る。

「ハゲてる」

長時間車に揺られて、やっと到着したスキー場。きゃーきれいーなんて叫ぶ準備をしていた我々の目の前に広がっていたのは、白銀の世界とは程遠いハゲ山だった。

大学の頃、女6人組で初めてスキー旅行をした。アウトドアなんて縁遠い日々を過ごしていた我々のきっかけは安易なもので、その中のひとりK子が、意中の彼のスキー旅行計画を入手し「こっそりついて行きたい」と言ったからである。面白そう、と即座に決行された。今思えば、なかなか危険な行為である。もちろんK子と彼は顔見知り、とは言え。

そして着いたハゲ山。おまけに曇天。お世辞にも活気があるとは言えないスキー場付近には売店も無く、コンビニへは歩いて2時間くらいと言われ、空腹の我々は持参したパンを分け合って食べていた気がする。こんなはずじゃ…なんてやや落ち込んでいる我々をよそにK子は浮かれていた。ひとまずそんな彼女の計画に乗っかってゲレンデへ繰り出し、各々、彼の出没状況を報告し合った。リフトに乗っては彼の姿をロックオン。気分は探偵である。ハゲ山を滑降する彼の姿を見て、いっそう彼女の気持ちは高まった。

「私、会ってくる」

宿に戻ったK子は彼に会う支度をしに部屋へ。そして再び登場した姿に我々はぎょっとした。顔は真っ白で、白粉をはたいたというか、おかめさんみたいになっている。さらに上から順番に腰イン足首インされたぴたぴたの全身黒タイツルック。いや、靴下はピンク。そして手に何か持っていた。

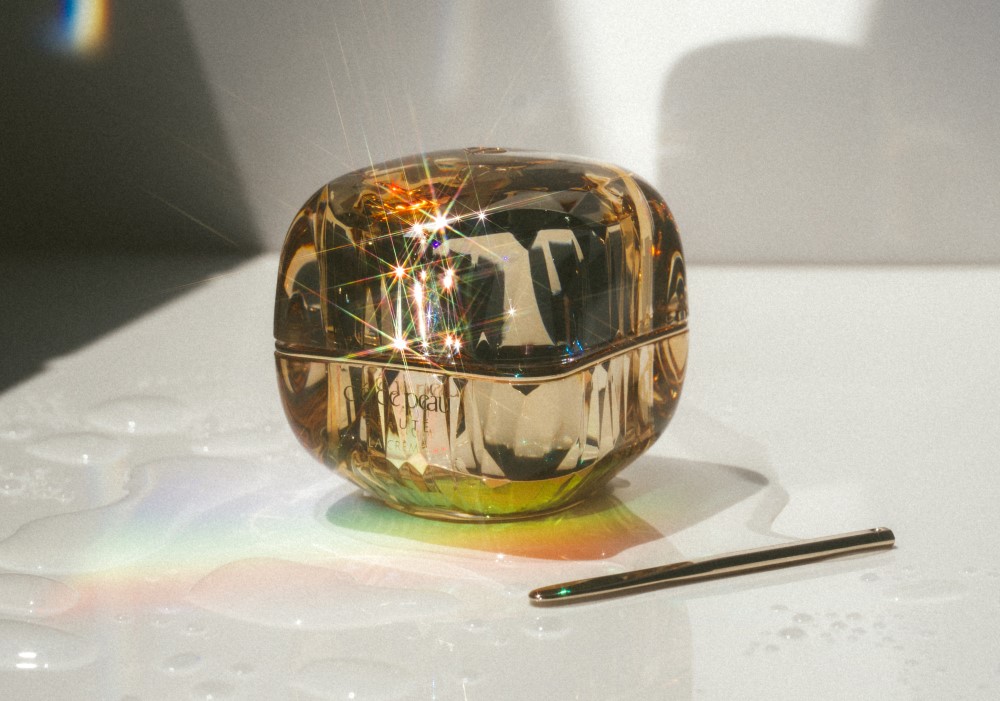

カーマインローションだった。

「あんたその格好で行く気? 顔白いよ」と言うと、そう? とK子は言い、気持ちいいよ〜とカーマインローションを貸してくれた。曇天とは言え少し焼けた肌がひやっと騒いだ。塗りすぎなんじゃないかと言うと、「雪焼けした顔が赤くなっちゃって恥ずかしいんだ」と言った。

かわいい、と思った。

彼女の熱すぎる気持ちを隠すかのように、肌にのせられたカーマインローション。

そのまま行ってこい行ってこいとみんなで白塗り釜爺みたいな彼女を見送った。

ほどなくして二人は付き合い始めた。

たむらぱん

アーティスト

2007年頃よりMyspaceを通して楽曲の発表を開始。2008年にメジャーデビューアルバム『ブタベスト』をリリース。作詞・作曲・アレンジからアートワークまでのすべてを自分で手掛ける。田村歩美名義で豊崎愛生や私立恵比寿中学など多くのアーティストたちに楽曲提供を行い、CM音楽等、活動のフィールドは多岐にわたる。