たとえばレストランでカトラリーについて残っている記憶の多くは、「使いにくかった」ことではないだろうか。凝ったデザインが目を惹くけれど、手にもったときのバランスがわるかったり、ナイフレストの上でひっくり返ってしまったり……。一方で、グラスやカトラリー、リネン類に何を使っていたのか、装花やインテリアはどうだったか、何ならどんな料理が出されたかさえ(さすがにそれはないかもしれないが)曖昧で、記憶の中にただ、「豊かな時間を過ごした」という幸福の残り香だけがただよっている──そんな店がある。私にとってロオジエは、何よりそうした存在だ。

時に取材する側として、時に客としてロオジエに通う中で、もっとも忘れがたいのが、ロオジエを飛躍させたジャック・ボリー氏をはじめ、ロオジエに関わる多くのプロフェッショナルたちが異口同音に語る、「料理は4割、それ以外が6割」という言葉だ。4:6であったり、3:7であったり、割合は人それぞれだが、これは何も料理を軽視しているわけではない。料理はもちろん店の核心であるけれど、料理から内装、サービスまでが交響曲を奏でるように──あの楽器、この奏者がよかった、ではなく──それぞれが拮抗しつつも調和し、最終的に素晴らしいコンサートだった、という感動をこそ味わえるのが、ロオジエの真骨頂なのだ。

とはいえ、このシリーズタイトルが「偏愛」というなら、ひとつ、いや1人だけ思い出を書いておきたい人がいる。フロアでサービスをするわけでも(若い頃にウェイターとして5カ月ほどロオジエのフロアに出たことがあるという話だったが)、厨房でフライパンを振るわけでもなく、裏方の「プロデューサー」という肩書きで長くロオジエに関わった、尾形久兵衛さんだ。癖のある名プレーヤーたちをまとめあげ、美しいアンサンブルとしてのロオジエを確立した影の立役者は、紛れもなく彼だった。

初めて店を訪れたときから15年、生まれた赤子が義務教育を終えるほどの時間だと思えば、短いとも言い難い。亡くなってそろそろ2年になるその人を思い出すとき、金色の靄のように立ちこめる幸福感は、彼が支えた店と同じものだ。そうして人と店とが織りなしてきた、見えるもの見えないもののすべてを味わうためにこそ、私は幾度もロオジエに足を運ぶのだろう。

ロオジエ

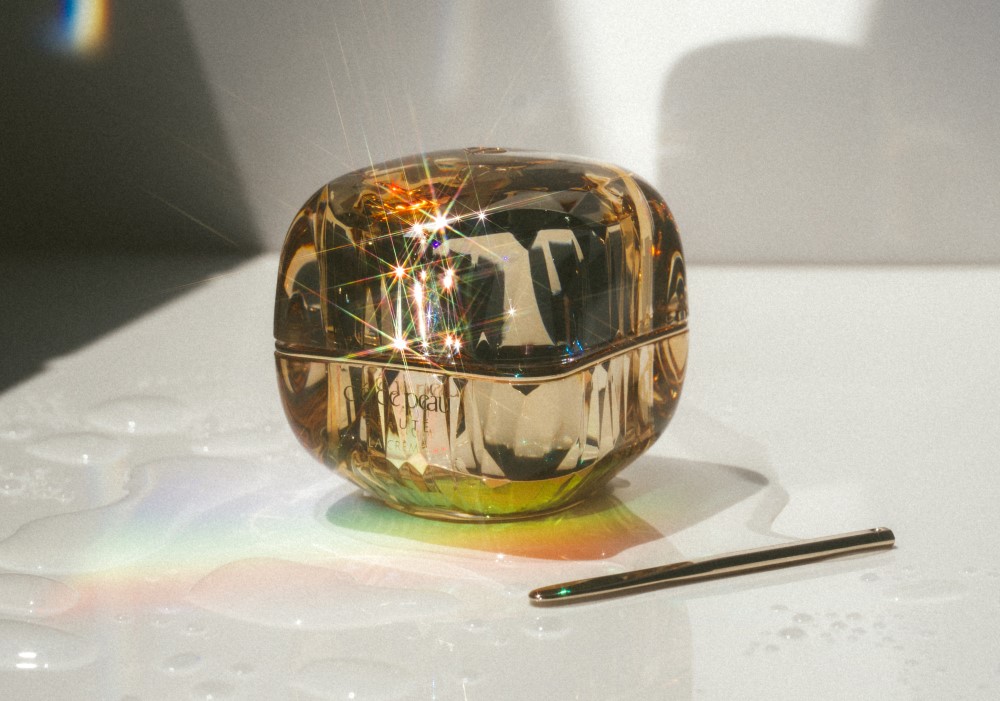

資生堂が経営するフランス料理店。1973年東京・銀座に誕生。ラグジュアリーな空間作りで国際的に評価の高いデザイナー、ピエール=イヴ・ロション氏による空間のデザイン、オープン以来常に最高のおもてなしを磨き続けるスタッフのサービス、そして現在のエグゼクティブシェフであるオリヴィエ・シェニョンが、ロオジエの伝統とフランス料理の本質を守りながら、革新的な“ロオジエの味”を創造し続ける。

https://losier.shiseido.co.jp/

橋本麻里

ライター/編集者

日本美術を主な領域とするライター・エディター。公益財団法人永青文庫副館長。金沢工業大学客員教授。著書に『SHUNGART』、『京都で日本美術をみる[京都国立博物館]』、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』。編著に『日本美術全集』20巻ほか。