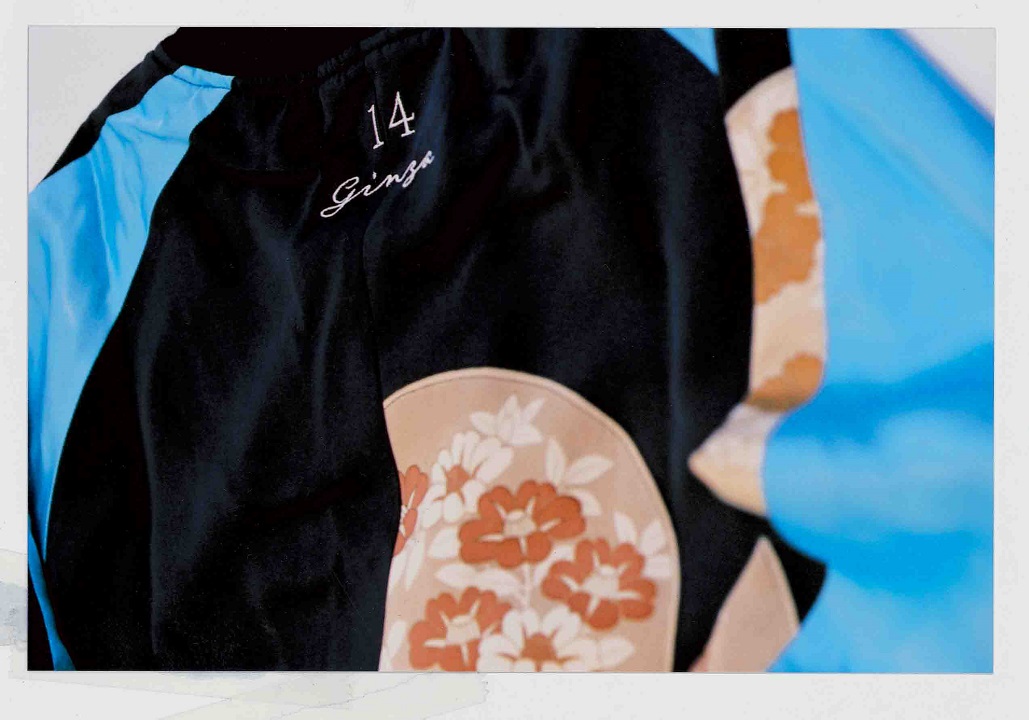

この絵具は戦時中に月光荘で製造、販売されていました。名前は「BLANC DE NEIGE」。フランス語で「白い雪」という意味。雪は、フランス語でいうところの女性名詞なので、どこか女性の姿のようです。まあ、私の完全な思い込みですが、若い頃、この絵具はどんな女性だったのでしょうか。「ART」という文字が見て取れることもあり、もしかしたら芸術を志していたかもしれません。希望は叶えられたのか、夢のままだったのか。いずれにしても、きっと、それとともにあった人。「銀座でよく展覧会を観てね…」などという言葉が聞こえてきそうです。

月光荘が創業したのは1917年。以来、今日まで、絵具や筆、パレットといった絵を描く人にとって必要な品を製造販売してきました。創業者の橋本兵蔵がコバルトブルーの絵具の製造技法を発見し、日本初の純国産の絵具を誕生させたのは1940年。本を開いては技法を学び、足で鉱石を探しては試作を重ねたそうです。

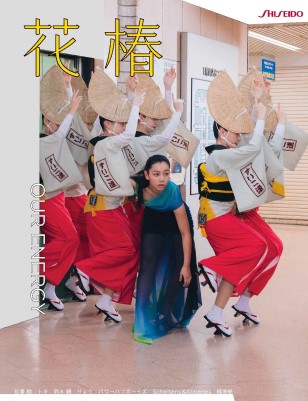

当初、月光荘は、新宿の歌舞伎町付近にありました。残された写真を見ると、藤田嗣治が建築設計を監修したお店は、実に瀟洒です。戦後の1948年頃に銀座の泰明小学校近くに引っ越し、現在は、花椿通りに店舗とギャラリーがあり、トレードマークのホルンが出迎えてくれます。

ところで石内都は、多摩美術大学でデザインを学ぼうとしていた1960年代後半、泰明小学校近くの月光荘に、ポスターカラーやスケッチブックを求めに行ったことがありました。当時、色が揃っている店は少なく、なにより、銀座の月光荘にわさわざ行くことにこころ弾んだといいます。もし石内が絵画を描いていたなら、どんなイメージになったでしょうか。この写真のように、絵具なのに、どこか人肌が感じられる作風になったのではないでしょうか。まあ、これも私の完全な思い込みではありますが。

この絵具がパレットに移り、筆にのってキャンバスを染めると、どんな色になるのでしょうかね。「白い雪」にもさまざま種類があります。細雪、粉雪、霙、なごり雪。藤田嗣治も顧客だったというから、或いは、藤田が描いた女性の白い肌のどこかに、「白い雪」がのっているのかもしれません。月光荘に足を運ぶ人が絶えないのは確かなこと。その人なりの色を求めて。その人なりの作風を求めて。今も昔も。銀座の街へ。

月光荘をより知ることができるこちらの書籍もおすすめ。

『人生で大切なことは月光荘おじさんから学んだ』

『エノグ屋の言葉集 月光荘のユーモアカードと色ポエム』

銀座にまつわるさまざまなモノから見えてくる、銀座の、石内さんの、そしてあなたの物語です。

石内 都

フォトグラファー

1947年、群馬県桐生市生まれ。神奈川県横須賀市で育つ。1979年に「Apartment」で女性写真家として初めて第4 回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出される。07年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、13年紫綬褒章受章。14年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

05年、ハウスオブシセイドウにて「永遠なる薔薇 — 石内 都の写真と共に」展、16年の資生堂ギャラリーにて「Frida is」展を開催した。

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja