90s in Hanatsubaki

2019.02.11

第5回 Japanese Beautyを求めて、HIROMIXと出会う その2

文/林 央子

写真/細倉 真弓

1994年秋。ホンマタカシさんの『CUTiE』でのお仕事に興味をもっていた私は、ホンマさんがストリートキッズを撮影しに川崎にあるクラブチッタのモッズイベントに行くときいて、同行させてもらうことにした。そのころ自分がよく行っていた、下北沢のナイトクラブZOOにも、モッズ好きでモッズ・ファッションに身を固めた、恵比寿のヘアサロンで働く男の子たちが来ていて、その文化背景を覗いてみたかったからだ。

クラブチッタのモッズイベントでは、まだ高校生だという、ひとりのオシャレな女の子を紹介された。モッズ・スタイルの古着を着て、大きなカメラを首にかけていた子で、ホンマさんもポートレートを撮影されたはずだ。つけまつ毛や黒いアイラインなどの、独特な60年代風のお化粧もしていた。資生堂ギャラリーではアラーキーが東京の女の子100人を撮影していた時期だったから、そのプロジェクトの被写体にならない? という声が彼女にかかったのも、ごく自然な成り行きだった。

私はメークもオシャレも大好きで、写真も撮る高校生の彼女に興味をもって、「こんどお化粧やファッションについて、話を聞かせてもらえませんか?」とお願いしてみた。高校生なのにとても社交的で、自分の興味があることなどもどんどん、臆さず話してくれる彼女なら、Beautyページの企画をたてる上で、とても参考になるお話を、聞かせてもらえるんじゃないかな? と思ったからだった。銀座の資生堂本社に来てくれたその人は、得意な絵をすらすらと描きながら、素敵だと思うオシャレのことなどを教えてくれた。高円寺の古着屋さんのスタッフが教えてくれた「60年代」が、音楽も大好きだしファッション的にも気分に合う、という話だった。

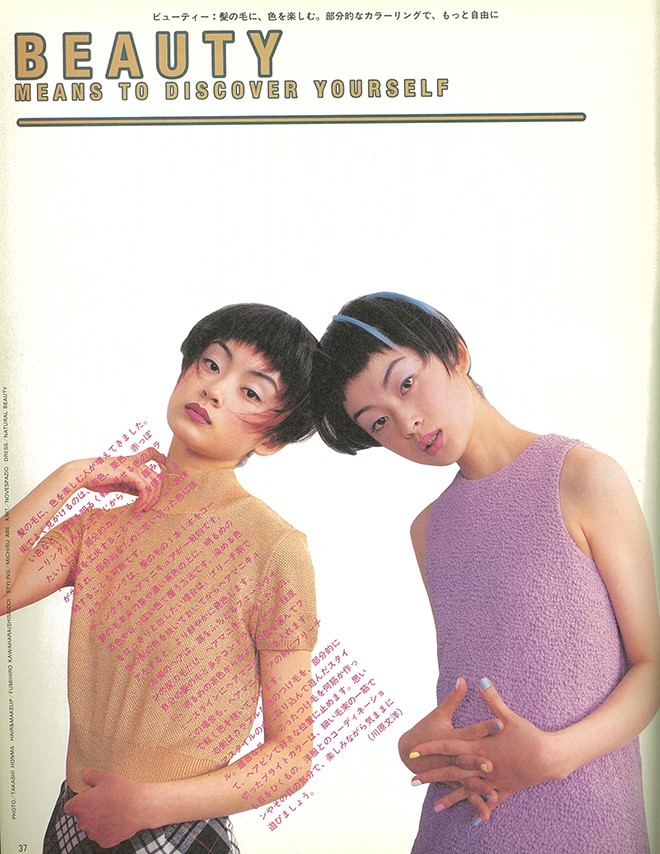

早速『花椿』のなかの巷の流行現象を考察する「Watching」というコラムで、モッズに入れ込む若者たちのファッションを取り上げた。95年3月号でも彼女に、モッズ・シーンにいてオーダーメイドの60年代風スーツを着こなしているオシャレな若者たちのファッション・スナップを撮影してもらった。「わかる人にはわかる」ファッションのディテールや素敵さを、何も知らない大人のカメラマンが行って撮るより、このシーンにいる若者たちと日頃から繋がっていて、彼らのスタイルに共感することができる、彼女のような人が適任だと思ったからだ。コラムのタイトルは、「『クラシック』志向とこだわりで、服を作る若者たち」。彼らの行きつけの店として、渋谷の「ボストンテーラー」を紹介する記事の撮影者に、HIROMIXというクレジットが載っている。当時は気づいていなかったが、これがHIROMIXの初めての雑誌仕事になった。また、Beautyページに関する彼女へのヒアリングの内容は、95年6月号(60年代の「可愛らしさ」を象徴するマッシュルームヘア)、95年7月号(ちょっと大人の気分になれるつけまつ毛)ほかに集約されていった。

ところで、95年11月号の『花椿』の特集「モッズは僕たちの青春だった」は、わたしのHIROMIXとの出会いとはまた別の、平山景子さんが監修するザ・ギンザアートスペースのモッズ・ファッション展と連動したストーリーだった。展覧会でも紹介されたイギリス人のコレクターが所有するモッズ・ファッションの服を、イギリス人写真家とスタイリストのチームによって、イギリス南部で撮影したものだ。東京のストリート・ファッションに興味があったわたしはHIROMIXに惹かれていて、一方、パリ・コレが始まった頃から取材をしていた平山さんは、その頃は80年代末にデビューしていたマルタン・マルジェラや彼がデビュー前に師事していたジャン=ポール・ゴルチェ、マドンナに衣装を提供していたティエリー・ミュグレーなどのパリ・モードこそファッションの醍醐味と心酔していた。そんなふたりが時を同じくして、95年ごろに60年代モッズにたどり着いていたのは、なぜだったのだろう。

客観的に見れば、95年前半に、HIROMIXが「Watching」コラムで東京のモッズ・ファッションを撮影している『花椿』誌上に95年後半、モッズファッション展の特集記事が現れれば、それは一つの編集部の視点によるものかな? と思われるかもしれない。ところが、これは雑誌の「雑=入り交じる」の良い例で、たまたま編集部にいたベテランと若手の両方が、まったく違うルートから同じトピックにたどり着いていた、という典型だったと思う。

『花椿』95年11月号のモッズ特集のテキストによれば、当時は「第3次モッズリバイバル」が訪れた、ということになっている(「…95年秋は、第3次モッズが登場している。モッズは、世界を純粋に我がものとすることができた60年代の若者たちの青春である。今、私たちは彼らの輝かしい青春にオマージュを捧げている」。特集本文より)。このテキストだけを読むと、もしかしたら95年に、大都市のファッション的なスポットに行くと、60年代風ファッションに身を包んだ人々が溢れていた、という想像をしてしまうかもしれない。しかし、90年代のファッションを遡って考えると、決してそんなことはなかった。たとえばマルタン・マルジェラは一部の、前衛的なファッションに興味があったりアートに関わる仕事に従事したりするような人々に熱狂的に受け入れられていた、というように、時代を象徴するようなファッションの大流行というものが影をひそめ、かわりに一部の人が特定のブランドやスタイルを熱烈に指示する動きが同時進行的にいくつもある、という時代が90年代でもあったから。「グランジ」ですら、いくつかの動きのなかの一つの傾向、であった。

当時エッジーなファッション・ピープルが注目していた、新しい時代の気分をまとったブランドといえば、ヘルムート・ラングとミュウミュウが挙げられる。どちらも共通しているデザイン要素は、ミニマリズム。そして90年代に登場したA.P.C.というフランス発のストリート・ブランドもあった。これらのブランドは性差を感じさせないユニセックスの匂い、シンプルなミニマリズム、スリムなパンツスーツの提案などが共通項だが、そのインスピレーション源には、60年代モッズ・ファッションがあった。平山さんはおそらく、モードの流れの裏側にある、ファッション・デザイナーたちのインスピレーション源としてのモッズ・ファッションに着目したのではないか。そして、HIROMIXのように90年代の東京でモッズ・ファッションを纏う若者達は、周囲の大多数の若者の装いとはあきらかに異なるルックを、あえて自分から選び取っていたこと、そのことに自分らしさを見出していて、他と違うことに自負があった。2000年にHIROMIXが木村伊兵衛賞を受賞したとき、わたしは『SPUR』誌の記事のために彼女をインタビューしたが、そのときの彼女は高校生のころモッズファッションに出会った理由として「どんな格好をしてもみんなに真似されてしまう。だから、誰とも被らない古着を着ることになったんです」と語っている。そして、彼女の当時の60年代への嗜好は、ビートルズなどの音楽にも繋がっている全感覚的なものだったこともわかる。

東京のストリートに現れていた、60年代イギリスの若者に流行したモッズ・ファッションを愛好する一部の若者たちは自分たちの集う場の熱気を、写真に収めていた。当時まだ高校生のHIROMIXもそこに集まってきて写真を撮っていた若者の一人だったのだ。『スタジオ・ボイス』誌が95年8月号で写真特集(シャッター&ラヴ)を組むにあたり、「何か執筆しませんか?」 という依頼をいただいて、編集者と会う事になった。そのとき、わたしは編集者に、HIROMIXのことを書いてみたいです、と言った。この時点ですでに彼女は、写真新世紀の95年の審査員特別賞(荒木賞)を受賞していたから、記事をつくるのに良いタイミングだろうと思ったのだ(HIROMIXは、その年の「写真新世紀」年間グランプリの受賞者にもなった)。

打ち合わせをした当時、まだHIROMIXの存在を知らなかったその『スタジオ・ボイス』の編集者が、その一年半後には特集「ヒロミックスが好き」(96年3月号)を組むようになるとは。それはさすがに、予想をこえた出来事だった。写真新世紀の荒木賞受賞の地点では、高校卒業後の進路に悩む女の子だった彼女だが実際には卒業後、音楽雑誌『ロッキンオン・ジャパン』誌をはじめとしてたくさんの仕事をこなす売れっ子に、あっという間になっていった。

『スタジオ・ボイス』に私が書いた原稿の冒頭にはこうある。

-----「バンドをやるほど“60年代、モッズ”に入れ込んでいるヒロミが着るものは、ほとんど古着。グリーンやオレンジのカラフルなワンピースにブーツ、かっちりしたハンドバッグ。かなりおしゃれだ。とはいえ大部分は家の近くの高円寺の古着屋で買ったものばかり。プラスチックな東京のなかで、ヒロミの周りだけタイムワープしたような、独特な空気が拡がっている。パルコの写真展のオープニングのある日のこと、エレン・ヴァン・アンワースが彼女に目をとめた」。

エレン・ヴァン・アンワースは粒子の粗い白黒写真で映画のワンシーンのような動きのあるファッション・フォトを撮り90年代前半に一世を風靡した女性写真家で、『花椿』でも、89年の表紙を一年間撮影している。彼女が95年4月末、渋谷パルコで「エレン・ヴァン・アンワース写真展」を行った際に、人ごみのなかをいつもの古着姿で歩くHIROMIXに「あなた、可愛いわね。モデルさん?」と声をかけ、HIROMIXはその場で自分の写真を見てもらい、『これ、いいわね』、などの反応をもらったというエピソードも、わたしはその記事に記した。

渋谷パルコに集まるような女性たちの、とても多くが写真を撮っていた時代だった。そこに大勢いる若者のなかでも、ヒステリックグラマーやX-girlなど当時人気のストリート・ファッション・ブランドの装いとはまったく違う雰囲気の古着に身を包んだHIROMIXには、独特な存在感があった。だから、つねに被写体になりそうな女の子を目が追いかけてしまう、ファッション・フォトグラファーであるエレン・ヴォン・アンワースの目にも、自然ととまって声をかけられた、ということを物語るエピソードだと思う。

(第6回につづく)

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com