90s in Hanatsubaki

2018.12.31

第3回 エレン・フライスとつくったパリ・ガイド「私たちはパリが好きです」その2

文/林 央子

写真/細倉 真弓

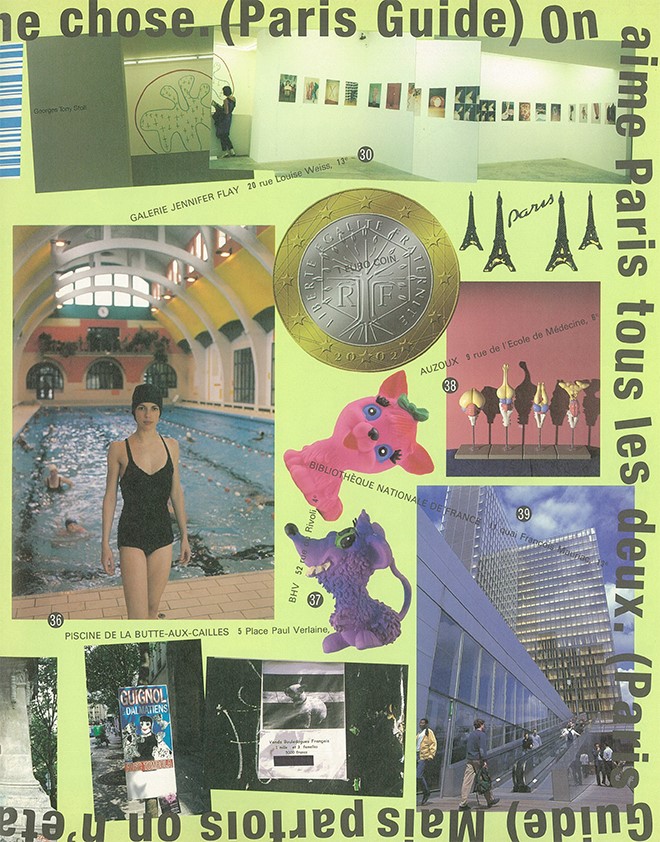

(第2回からつづく)エレンがあげてくれた話題で印象深かったのは、カイユの丘(と市民プール)、ビュット=ショーモン公園、クロード・シャブロル監督、10区のサン・ルイ病院の看護婦さん、フレンチコミックなどを扱う6区のマニアックな本屋さん、モンマルトルにある、18世紀にできた昔ながらのお菓子屋さん、など。一軒一軒のお店の紹介は、この頃のパリコレ特集のつくり方で定着してきた手法として、私が撮影したスナップ写真も使ってもらっている。一方でエレンがコーディネートしてくれた話題に関しては、マウリッツィオ・ギランやアンダース・エドストロームなど『Purple』でおなじみの写真家たちが撮影してくれた。私がみつけてきた、パリのKioskだから手に入るBicのヒョウ柄のライターや、育児をしながらマレ地区のアパルトマンに住む瀬谷さんが、ホームセンターで見つけてきたパリの街中でよくみかける標識など、この誌面で伝えなければいけないはずの情報からはみ出すような視覚情報まで、仲條さんのレイアウトは貪欲に拾っている。

私が瀬谷さんやエレンとパリの街角でバタバタと撮影してきた山のようなスナップ写真や資料とむきあってレイアウトしてくださったのが、アートディレクターの仲條正義さん。私が入る前から『花椿』の撮影はロンドンとパリで行われることが多く、それに同行されることも多かった仲條さん自身が洒落者で、かつパリ通だった。だからこそ、この雑多な情報の屋台骨を、しっかり組んで読者に届ける誌面ができあがったのだった。

毎回、仲條事務所で徹夜して行われる特集のレイアウトでは、空が白むころにタイトルやリードを、仲條さんと相談していた。仲條さんからおよそ3世代くらい年下の私たちが、パリと東京で情報を交換しながら「これが面白い」と選んできた雑多な話題を、年長者としてどんな目線で見ていたのだろうか。仲條さんがお酒をのみながら編集者の話を聞いていて、「ウーン」などと渋い顔をしているかと思うと、そのうちにサラサラと文字を書き出す。そうして、誌面に印刷される言葉が生まれることが多かった。もちろん私たちも編集方針を著す言葉を生み出そうと頑張ってはいるのだが、長年の経験からくる客観的な視点はなかなか、仲條さんには敵わない。このときもおそらく、仲條さんがひねり出した言葉だったのではなかっただろうか? 20年後の今読み返しても、これは傑作だなと思うコピーが生まれた。

「私たちはパリが好きです」

「あなたと私は、同じものが好きでした」

「しかし時々、私たちの意見は分かれました」

「あとで、また会いましょう」

この、かぎ括弧つきの4行と、その合間に挟まれた以下のようなセンテンスの組み合わせが、リード文を構成していた。

シャンゼリゼの免税店より、バスティーユのレコードショップに行きたい/ブランドの紙袋を抱えた、3ツ星巡りのジャパニーズ・ガールにはなりたくない/何も買えなくても、行くだけで体験になる店がある/……/好奇心が、新しい物から古い物まで刺激的にする。私とあなたのパリ・ガイド

「私たちはパリが好きです(Paris Guide)」というように、タイトルまわりに「私」が入ることも、『花椿』では稀なことだった。この特集は、この情報を読み解いて組み立て、自分の体験につなげる「あなた」が主人公であるストーリーですよ、ということをメッセージとして発信していた。

Facebookは2004 年、Twitterは2006年にはじまるが、ソーシャル・ネットワーク・サービスが出現する前の90年代にはまだ雑誌が情報源だった。雑誌が書籍と異なる一番のポイントは表紙に*年*月号という数字が刷られることだろう(雑誌とは、時代とともに存在する印刷物なのだ)。すでに、インターネットで情報をふんだんに集めることができるようになっていたこの時代、誠実に雑誌を編集するなら、読み手がユニークな情報地図を構築できるような、新しく、良質で、視野のひろい情報を提供することが責務だと思われた。けれどもかぎられた誌面である以上、そこには必ず取捨選択がある(なければ分厚い電話帳になってしまう)。それが特定の人のもつ感度、感覚というフィルターを通しているところもペイジ数が限られている『花椿』が伝統的にとってきた手法だった。古くはメルカ・トレアントンさんのパリコレ情報や、塩野七生さんのエッセイ「男たちのパトロジー」などにあるように。

パリという街はたくさんの地層が成立させていて、観光客にみせる顔はその、ほんの上辺でしかない。生活の奥深くに入り込み、趣味趣向の多様性を肯定し、さまざまな時代の痕跡を垣間見せるものが都市であるということ。エレンと私たちはそんなことを無意識のうちに感じ取ってパリ・ガイドをつくっていたと思う。今の時代ならどこの街をガイドしたら面白いだろう。エレンが4年ぶりに来日し、3週間日本にいて帰国したばかりのこのタイミングで、考えてみた。彼女はすでに街に住むことをやめ、南西仏の村で、古い一軒家を買い、娘と家を手直ししながら住んでいる。いつも感性でものごとを選び取る彼女が、3週間も日本に滞在すると聞いて、では何をするんだろう、と思ったが、山梨と京都に旅行した他、東京にいたときはフリータイムのほとんどを、上野と谷中で過ごした。そして、今も大好きなショッピングと、おいしいものを食べることに時間を費やしていた。たしかにこのエリアは東京のなかでも路地があり、人々の暮らしぶりが垣間見え、その暮らしぶりには人と共存する工夫や美意識も滲み出ている。エレンとつくる谷中のガイドも楽しいかもしれない。

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com