90s in Hanatsubaki

2021.06.28

第13回 ロンドン留学ノート その1 道を外れて、道に出会う

文/林 央子

写真/細倉真弓

4月、5月、そして6月に入ってまでも、コートが手放せない天候が続いた2021年のロンドンも、ようやく2週目ごろから日中の気温が上がり、晴れた日には公園でも水着姿で日光浴にいそしむ人々が目立つようになった。

私は2019年10月末から、息子とロンドンに引っ越していた。2人とも、こちらの学校で学ぶことになったのだ。私は最初の一年は語学学校に通い、2020年秋からは美術大学、セントラル・セント・マーティンズ(CSM)の大学院で研究の日々が続いている。

2011年に発行した『拡張するファッション』という本が2014年に水戸芸術館と、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館において展覧会「拡張するファッション」になったことで、美術館で展覧会をつくるというプロセスに携わる機会を得た。その後2020年にも「写真とファッション 90年代以降の関係性を探る」という、東京都写真美術館における展覧会の監修にも声をかけていただいた。2010年代に2つの展覧会が立ち上がるさまに身を置いて、展覧会というものを研究してみたくなった。CSMには展覧会研究、 Exhibition Studiesという学部があり、そこが展覧会というものを研究する数少ない場であることに気づいて、受験準備をして、合格。2020年秋から、晴れてその志望学部で学べることになった。

入学してからの忙しさは、入る前には想像できないものだった。授業に備えて読む英語の文献の山に閉口しながらも、授業内容の面白さにぐいぐい引き込まれていった。私のように仕事経験があり、育児をしながら大学院に通うアルメニア人のガヤと友達になって、彼女と何でも話せるようになったことで、コロナ禍における留学生活の苦しさも紛れていき、お互いに励ましながら、日々進んでいけるようになった。

入学から4ヶ月後に、論文2つの締め切りがあった。普通、雑誌や仕事の締め切りは厳守するタイプの私だけれど、この時期にはさまざまな事情が重なって、1つ目の論文は締め切りの日にやっと書き始めた次第だった。2つ目は締め切りの一ヶ月後にやっと提出ができた。まわりを見渡すと、実は自分と同じような状況で提出している同級生も結構いることもわかった。

そんな状況でも、論文を書くのは楽しかった。自分がいつも考えてきたことにひきつけて書くことができたからだと思う。それもつきつめれば、日本の仕事やそれを通して交流している人たちによって得られた経験、彼らとの日々のつながりのおかげだったと思う。今回は、論文を書いているプロセスで面白かったこと、気がついたこと、それからふとしたところで、『花椿』の誌名に出会って驚いたことなどを書いてみたい。

道を外れて、道に出会う

最初に書いた論文は、苦手だった方法論の授業の課題だった。授業で読んだ文献から、方法論について論じるというもの。同級生に聞いても、課題で問われていることがよくわからないという人が多かった。先生も複数いるので、質問すると皆違うことを言うので余計混乱していた。

課題で読んできた文献は西洋哲学史の文献で、ファッションと展覧会の関係を学ぼうと思う私にとっては古臭いと思えるものや、自分が追求したいテーマとの関連性が見えないものが多かった。どこかには関連があるかもしれないけれど、なかなか接点が絞り込めない。そんな悩みを抱えながらも、ある時期までに、自分が論じたいテキストを授業で読んだもののなかから一つ選ばなければいけない。冬休みに入って通常の授業が終わると、それまで日々、英語の文献を読むことに辟易していた私は、日本語の本を取り寄せて読み漁った。英語より日本語で読むとすっとわかるものもあれば、英語のほうが意味が ダイレクトに伝わる と思えるものもあった。それでも日本語の訳を読みながら文献を読むことは、英語を読むだけよりはかなり理解の助けになった。

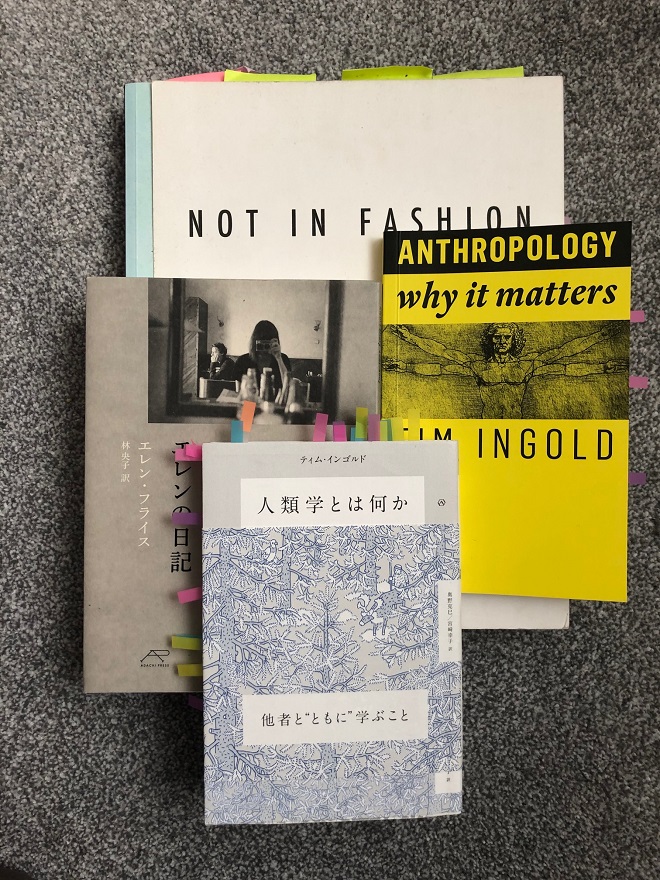

それでも、授業で読んできた文献から何かを選んで論文を考えることは、至難の技だと思った。そのことをふと、『エレンの日記』の編集でお世話になってきた、『花椿』にいたころからの長い知己でもある編集者のAさんへのメールでもらすと、その返信に、ティム・インゴルドの『人類学とは何か』を最近読まれたこと、その本に書かれている「参与観察」と私の取材行為に重なりが見えるということを指摘いただいた。ティム・インゴルドの本は日本にいたときから何冊か読んでいてとても興味があったので、早速冬休みにその本、『人類学とは何か』を取り寄せて読んでみた。英文で読んでも、授業で読んできた哲学者の文献とは違い、すっと頭に入ってくる。おそらくは、この本がこれから学びたい分野を探す高校生を対象に書かれた本だからではないかと思うけれど、それだけ平易な語り口で「人類学とは」と書かれているのが新鮮で、それはまた、さまざまな分野に応用が可能な思想なのではないかと思えた。

年始の方法論の授業では、講師がそれまでの男性から変わって女性の先生になったためか、珍しくクリスも冒頭に参加していた。クリスは映像と展覧会研究と哲学というCSM大学院の3つのコースを統括するリーダーでもある。そのクリスが「何か質問は?」と言ったときに、思い切って私は聞いてみた。「日本語で翻訳が出ている文献でないと、私の場合は論文を書けないと思います。授業でやってきたものはほとんど翻訳が見つからない。でも授業ではやらなかったけれど、翻訳が出ていて、自分もとても興味のある本があるので、それで論文を書けないでしょうか?」

それまで授業を受けてきた男性講師には何度も、授業で扱った文献から1つか2つ選んで書くように、と言い渡されていた。でもその日はリーダーのクリスが現れたので、思い切って聞いてみたのだ。すると彼は大いに肯定してくれて、ティム・インゴルドの本なら良いんじゃない? と言ってくれたので救われた。実はすでに、自分のコースのリーダーからも許可を得ていたけれど、方法論は別のコースとの合同授業だった。しかしその責任者はクリスで、その彼がYesと言ってくれたことが心強かった。正規のルートを外れることにはなるけれど、自分なりの冒険に乗り出せる気がしたのだった。

その授業のあとで、ガヤが、「ナカコはrebeliousな道を選んだのね」と褒めてくれた。rebel とかrebeliousというのは反逆する、反逆心のあるというような意味で、自覚するかぎり、こう言われたのは二回目だ。最初にその言葉を私に向けたのは、エレン・フライスで、『拡張するファッション』の後書きによせた文章で、私のことをそう書いてくれた。自分ではさほど自覚はなくて、いつでもどこでも、ただただ必死だっただけなのだけど。

この論文は最初に提出できたので、今は教授からのフィードバックが返ってきている。無我夢中で、敷かれた線路からはずれて書いてしまったものだけに、フィードバックには、アイデアはとても良いけれど論文の書き方としては、いろいろと改善の方向性も考えられる、と示唆されていた。今後それらの指針を取り入れて、書き直していくこともできるだろう。でも、まずは、わからないなりに自分なりに、自分だからできることを、ともかくやってみたことは良かったと思う。課題は自分が成長するためのものだから。最初から道を外れたけれど、おかげでここから先に進んでいきたい自分だけの道が見えてきた、と思っている。

第14回へつづく

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com