銀座はいかにして銀座になりえたのか

冒頭〈前編〉でも述べましたが、「銀座と資生堂」というテーマなのに、他のお店のことを書いているのにはわけがあります。なぜなら、もし、「このようなお店の集まる銀座という街は、いったい誰の手によってつくられたか」と訊かれたら、私は、資生堂の初代社長を務めた福原信三(1883年 -1948年)と答えるからです。もちろん銀座の街はたくさんの先人の力によって形成されたものです。しかし、私は、そのなかでも、信三が果たした役割が大きかったと考えています。信三が行った仕事が銀座の街に波及し、現在も通奏低音として流れていると思うのです。では信三とはどのような人物だったのでしょうか。

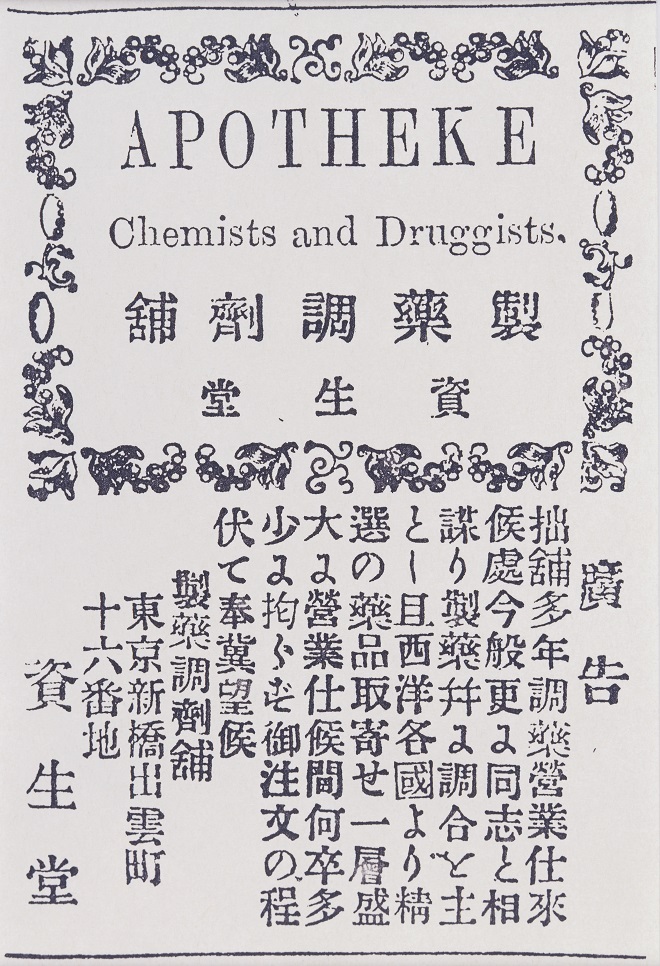

福原信三は、出雲町(現・銀座七丁目)に、日本初の民間洋風調剤薬局・資生堂を起業した福原有信の三男として、1883年に生まれました。そのころの「銀座」は、当時の国家予算の4分の1(諸説あり)をかけてつくられた煉瓦街でした。それがどれほど壮観だったことか。信三はここで育ちました。1908年に渡米し、ニューヨークのコロンビア大学に留学、薬学を学びました。その後は、ニューヨークの薬局や化粧品工場で研修を受けました。配達に出ることもあり、この過程でニューヨークの街に詳しくなったといいます。1912年からの1年間はウイーン、パリ、ロンドンなどヨーロッパ各地を遊学し、1913年に帰国。この間、パリでは2000枚もの写真を撮影し、後の写真集『巴里とセイヌ』に結実しました。帰国後の1915年から資生堂の仕事に携わりました。

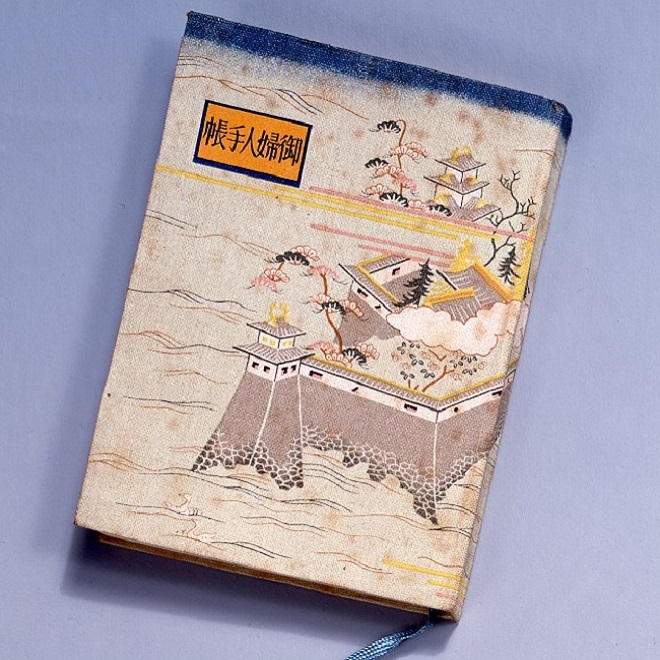

信三が行った仕事のなかでも特に、以下の二つに着目したいと思います。ひとつは「銀座の環境」で、もうひとつは「商品をして、すべてを語らしめよ」です。信三は、銀座という街の魅力に注目し、その振興に積極的に関与しました。そのなかに「大銀座」計画があります。そもそも明治期以来、正式な町名としての銀座は一丁目から四丁目まででした。それを八丁目まで拡大しようと唱えました。その背景には、当時、東京の玄関口が新橋駅から東京駅に移行し、新橋駅の駅前商店街として栄えた資生堂の立地に対抗馬が生まれたことと、日本橋の高層の三越や髙島屋といったデパートが人気を博し、銀座の商店街がおされていたことがありました。その対策として、銀座の拡大と共存共栄を考えたのでした。信三は以下のように述べています。「かういふ小売商店が一つ々々細胞となって大きな銀座を形づくる時銀座は初めて生きて来ると思ひます」(『御婦人手帳』)。

また銀座通りの方向性として、ニューヨークのブロードウエイと5番街の2案をあげ、将来的には、電車も車も通さず、誰もが自由に散策できる5番街のような形に進化させるのが妥当だと提案しました。信三は現在の歩行者天国の姿を先取りしていました。

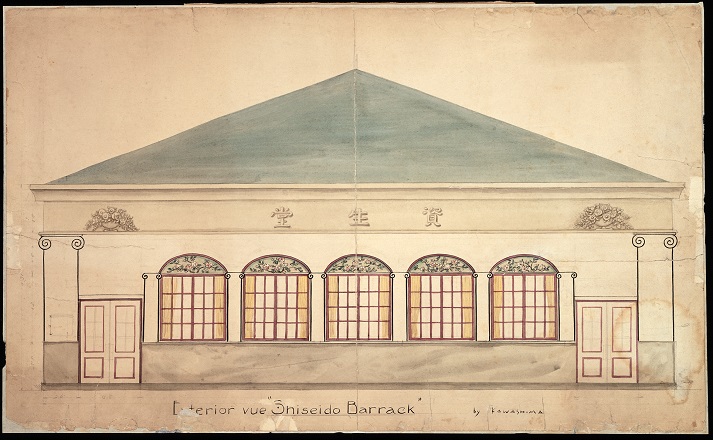

1923年の関東大震災に際しては、資生堂も店舗と工場を焼失しました。しかしその2ヶ月後には、画家の川島理一郎の設計により、資生堂パーラーを復活させました。仮設のバラック建築であったものの、確実に信三の美意識が反映され、復興のさきがけとなりました。そして1928年には、前田健二郎の設計による、モダンな吹き抜けの二階建てのビルが完成しました。

現代へと脈々と受け継がれる「銀座」の魅力

もちろん、そのことは、現在の資生堂にも受け継がれています。私はいま資生堂パーラーでアイスクリームを食べています。花椿マークの入った銀の器が鈍く輝き、それにバニラの風味と珈琲の香りが調和します。テーブルクロスの唐草文様と、それを取り替えるウエイターのむだのない動作にも、資生堂が求める美しさが宿ります。資生堂パーラーのアイスクリームは、創業したころから提供され続けているので、きっとモダンガールも味わったでしょう。銀の器の彼方に、ここに集った人々の姿が浮かんできます。自由に職業をもった女性。自由に恋愛をしようとした人。子の誕生日を祝う家族。夢を叶えようとした芸術家。資生堂はここでずっとそのような人々に寄り添い、喜びを共にしてきました。

モダンガールがアイスクリームを食べた後読んだかもしれない、『資生堂月報』1926年の6月号で、編集局6人が興味深い議論をしていました。「すべての人が洋服を着なれたときに、きつと何か日本人と洋服との間にそぐはないものが生まれるにちがひないと思ひます」、「しかしいくら何でも洋服から振袖に帰るわけにもゆかず、そこに新しい日本風俗が生れるわけです」。

この場合の風俗は、文化と置き換えてよいでしょう。それから94年後の今日、予言通り、「銀座と資生堂」には、東西の融合から生まれた文化と、それを支える繊細な仕事が息づいています。私は、それを体験することに価値があり、また大切な学びがあると考えています。なぜなら、感動と喜びの先にこそ、次の時代の潮流があると思うから。かつて福原信三がそうしたように。

「銀座と資生堂の物語」〈前編〉に戻る

『銀座』 三須裕編 資生堂化粧品部

『銀座と資生堂 日本を「モダーン」にした会社』 戸矢理衣奈 新潮選書

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja