18歳だった。眉毛を整え、リップクリームを塗るだけでどこにでも行けた高校時代は終わり、大学1年の春はお化粧を習得することにたくさんの時間を割いた。アイテムをちょっとずつ買いそろえ、雑誌のメイクページをたよりに手順を学び、毎日の積み重ねによって少しずつコツをつかんでいく。

真夜中、一人遊びの延長でメイクの練習をすることもあった。ちょっとだけ大胆な色の口紅を塗ったり、ゴスっぽい囲み目メイクを試したり。鏡と顔との距離は、10センチと離れていなかったと思う。お化粧によって、魔法のように素敵な女性に変身できるかもしれないという期待があった。

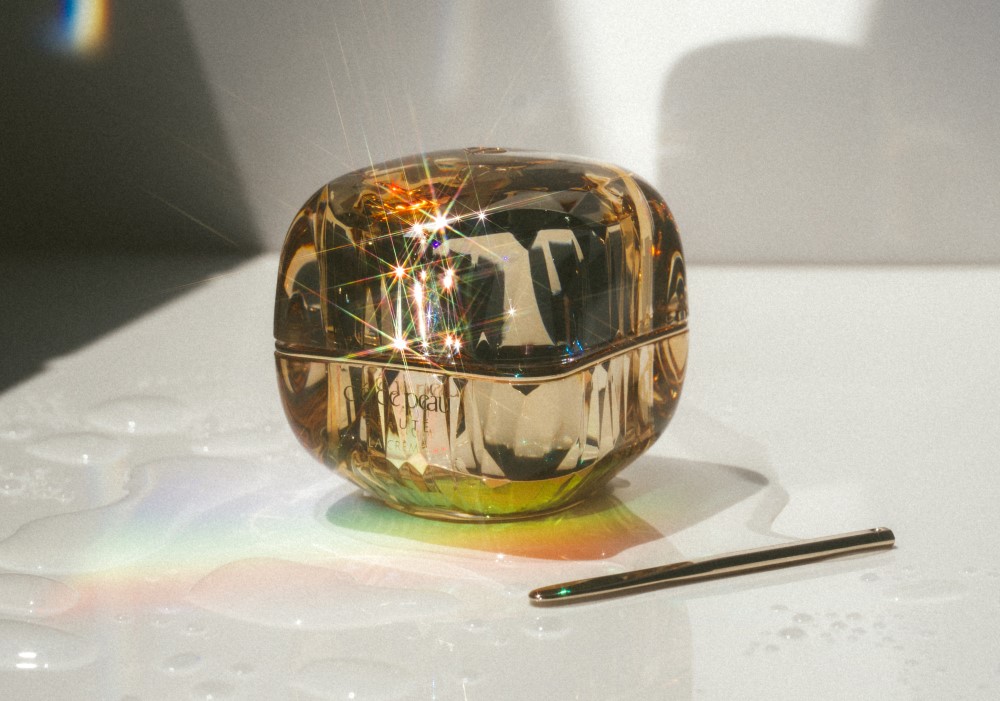

わたしは新製品に飛びつくタイプではなく、コスパ自慢のコスメにもそんなに惹かれなかった。お金があるわけではないのに、化粧品は上等なものを使いたがった。実利だけではないなにかを求めてしまうのだ。ドラマ性のあるパッケージデザインや、世界観を押し出してくるものに弱い。なかでもいちばん物欲をそそられたのは、憧れの人が「これ使ってます」と紹介したアイテムだ。それを使いさえすれば、似るかも、という淡い希望を抱いて、売っているお店を探した。

インウイのアイライナーは、ずいぶん長いこと化粧ポーチに入っていたマイ定番だ。決して安くはなかったけど、そのぶん大事にした。艶やかな朱色とゴールドのアクセント、一切の無駄なく、削ぎ落とされた美を感じるボディの、万年筆のような佇まい。ピンと毛のそろった筆先で目尻をはねさせれば、憧れの人のような、神秘的な目になるんじゃないかと夢見させてくれた。

何度カートリッジを買い足したかわからないけれど、いつの間にか手放してしまった。思えばインウイのアイライナーを使っていたころは、いつも背伸びしてた。いまはもう、その必要はない。だから捨てたのではなく、ちゃんと卒業できたんだという、清々しい気持ちだ。

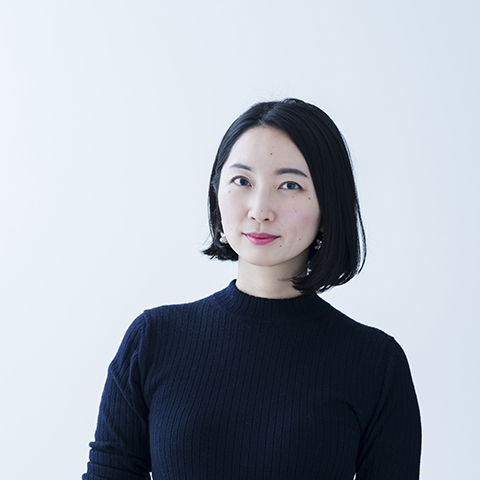

山内マリコ

作家

1980年生まれ。富山県出身。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒業。2008年に短編「十六歳はセックスの齢」で第7回R-18文学賞・読者賞を受賞後、12年に『ここは退屈迎えに来て』(幻冬舎文庫)でデビュー。主な著作に『アズミ・ハルコは行方不明』(幻冬舎文庫)、『あのこは貴族』(集英社文庫)、『選んだ孤独はよい孤独』(河出書房新社)、『あたしたちよくやってる』(幻冬舎文庫)など。雑誌『CLASSY』にて小説『ふたりは一心同体だった』を連載中。パーソナリティを務めるラジオ「オッケイトーク」(FMとやま)「music is music」(InterFM)が放送中。

https://twitter.com/maricofff

https://yamauchimariko.tumblr.com/