椿の実を拾った。茶色くて固くて乾いた実。もう冬だ。

せんだっての12月、倒れて腰の骨を折り入院した母を見舞った。娘と二人。娘は10歳になった。母は85歳になる。

病室で、体を起こすことも出来ずに寝たきりで、ただこちらを見上げるだけの、母のその白いくしゃくしゃの髪が、しかし相変わらず、少しウエーブのかかった、パーマをかけた髪であることに気がついた。

こうして寝たきりになる直前まで、美容院に行ってパーマをかけていた。85歳で、一人暮らしで、いったい誰のためにかけていたのか。ベッドの脇の椅子に腰かけて、私はそんなことを初めて思った。

直毛の彼女を見たことはない。一度もない。写真でならある。写真の中の、少女の彼女は直毛だ。でも私の母が、つまり私を産んでからの彼女の髪が直毛だったことは一度もない。

あの子が、初めてパーマをかけたのはいつだろう? 初めてお化粧をしたのはいつだろう? 初めて口紅を塗ったのは。

ずっと女子高だったという。今でいう中学から高校までの6年制。女学校といったらしい。まわりに男子はいなかった。女学校を出た母は、そのまますぐにお見合いをした。結婚して私を産んだ。生まれた私は、この話は母から聞いた。

私は初めて化粧をした日のことを覚えている。その日、母は外出していた。私は一人で留守番をしていた。私は母の部屋に入り、母の鏡台の前に座った。三面鏡の中の顔を見た。鏡の前に母の化粧品が並んでいる。

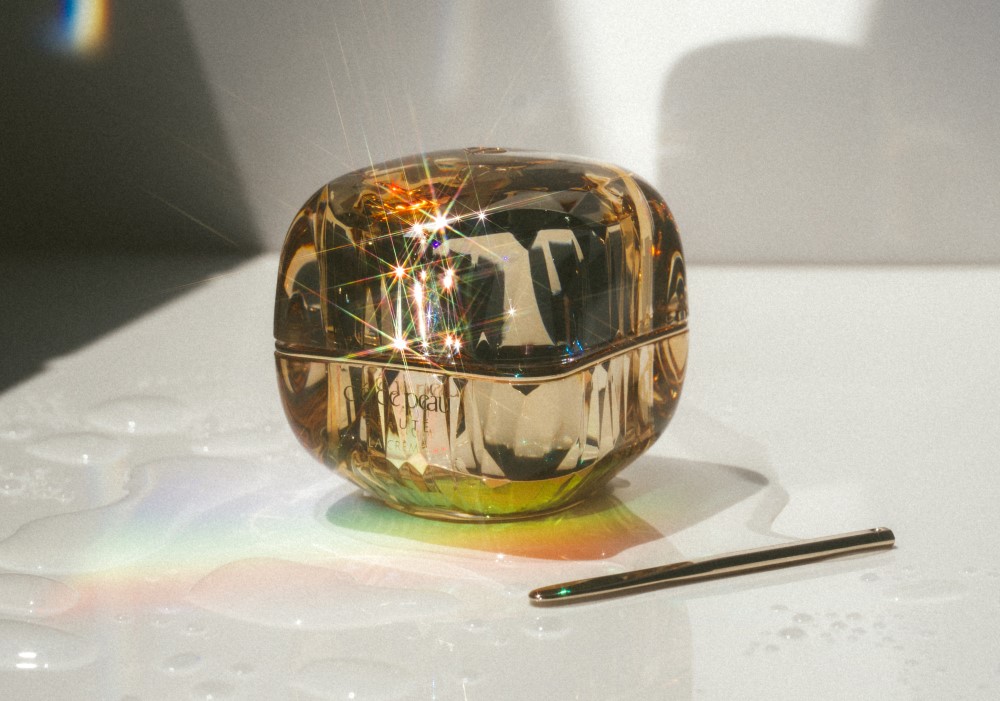

今でも覚えている。薄紫の液体の入ったガラスの瓶。銀地のラベルに唐草模様。裏を見ると化粧水と書いてある。隣には緑色の瓶。乳白色の瓶もある。それらが資生堂のドルックスと呼ばれることを私は後に知る。

母が生まれたのとほぼ同じ、昭和7年にドルックスは生まれた。戦争で生産を中止されるも、戦後6年たって復活する。その10年後に私は生まれる。私は55になった。母は85になった。もうお婆ちゃんのドルックス。今でも街の化粧品屋さんには置いてある。

透明の薄紫は綺麗だった。瓶の模様はかわいらしかった。黒いプラスチックの蓋を開け、中の水を掌にこぼす。サラサラしたその水を、ぴしゃぴしゃと頬につけてみる。ひんやりとした。とてもよい匂いがした。

私から母の匂いがした。

街中でふと知っている香りがする。振り返っても雑踏の中に消えてしまった確かに知ってた誰かの匂い。二度と逢えない人の匂い。記憶の匂い。

記憶の匂いはいつも化粧品の匂いだ。人に施されていた匂い。まとっていた匂い。冬のマフラーの匂い。寝ころんだベッドに残る匂い。

おそるおそる口紅のキャップを外す。私の唇を紅くしてみる。母が帰ってくるまでの時間、私は鏡の中の私でいる。

誰のための化粧だろう。私は何を施したのだろう私に。私があの子になりたかったのか。それとも母になりたかったのか。

寝たきりのその人の顔を見る。寝息をたてている。もう化粧はしていない。茶色いシミが浮いている。でもその髪には、まだうっすらとパーマが残っている。

彼女が美容院に行くことはもう無いだろう。それでも生きている限り髪は伸び、髪が伸びているということが生きているということだ。娘の手を握る。娘はさっき椿の実を拾った。もう冬だ。すっかりパーマのとれた直毛の母に、私が初めて逢う日がもうじき来る。

その日、彼女があの子の顔をしているといい。

飴屋法水

演出家

1978年唐十郎主宰の状況劇場を経て、1984年自身の劇団、東京グランギニョルを結成、演出家として独立。美術や音楽にも活動の場を広げ、1995年ヴェネチア・ビエンナーレ参加。その後「動物堂」を開店、動物の飼育・販売を手掛ける。2014年『ブルーシート』で第58回岸田國士戯曲賞を受賞。2017年秋には、演出を手掛ける舞台『を待ちながら』の上演が予定されている。