森岡書店代表の森岡督行さんが、銀座の過去、現在、そして未来をつなげる新しい物語です。時の人々が集い、数々のドラマが生まれた銀座には、今もその香りが漂っています。1964年頃に銀座を撮り続けていた写真家・伊藤昊さんの写真とともに、銀座の街を旅してみましょう。

現代銀座考 : XXIX 銀座のスカジャンと新橋色

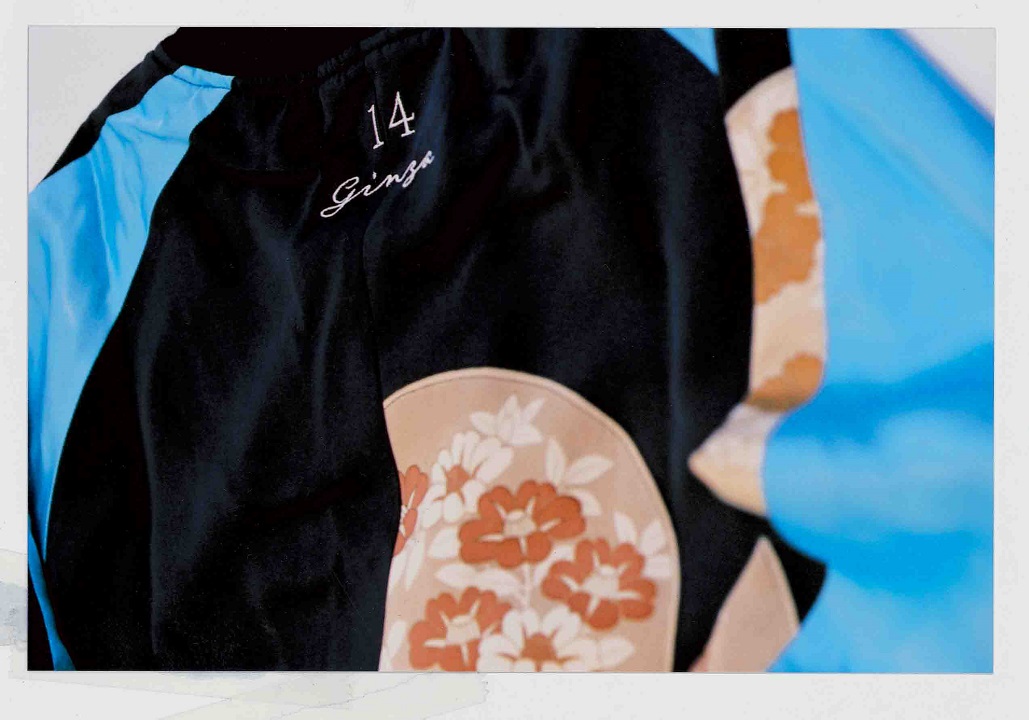

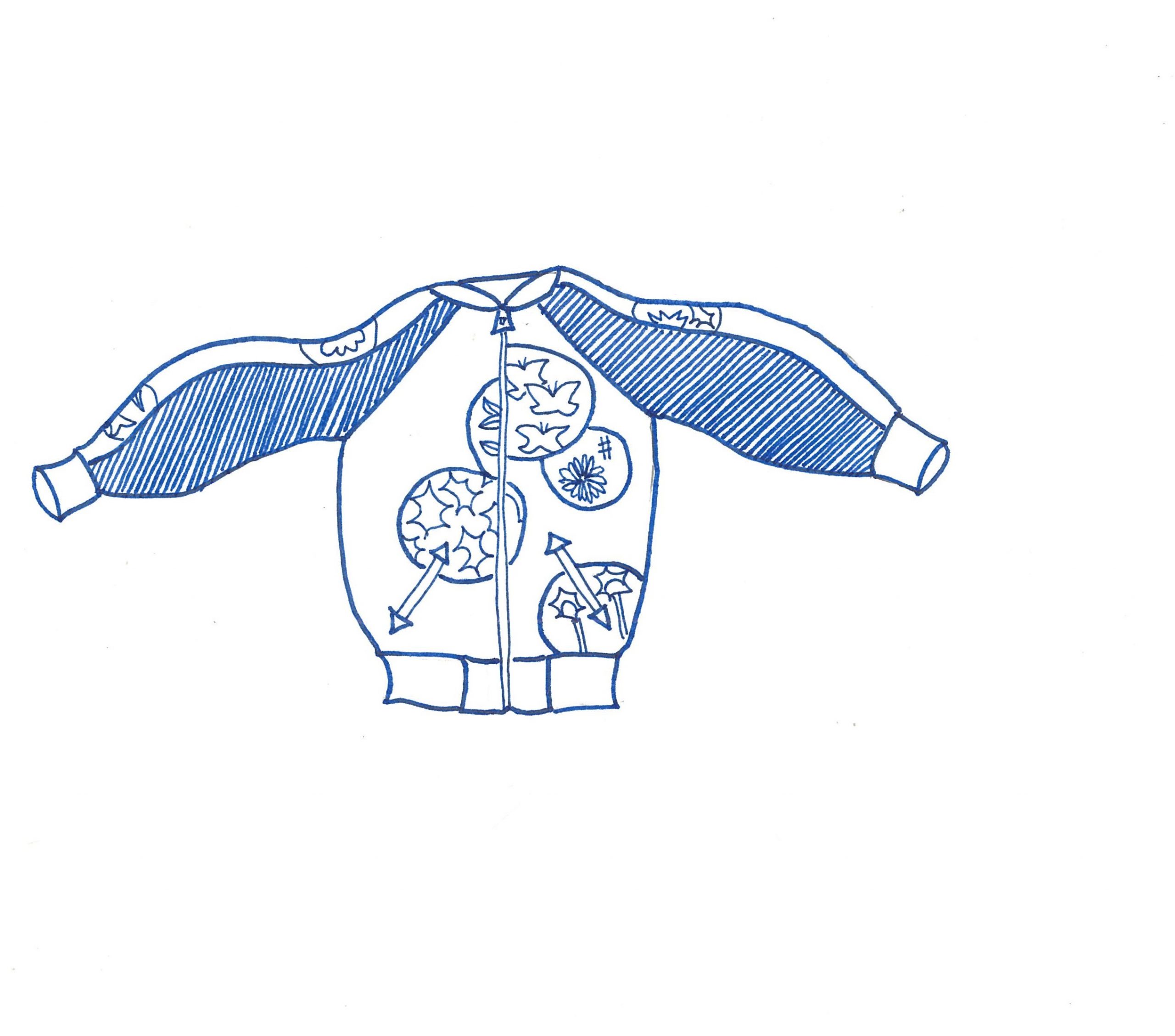

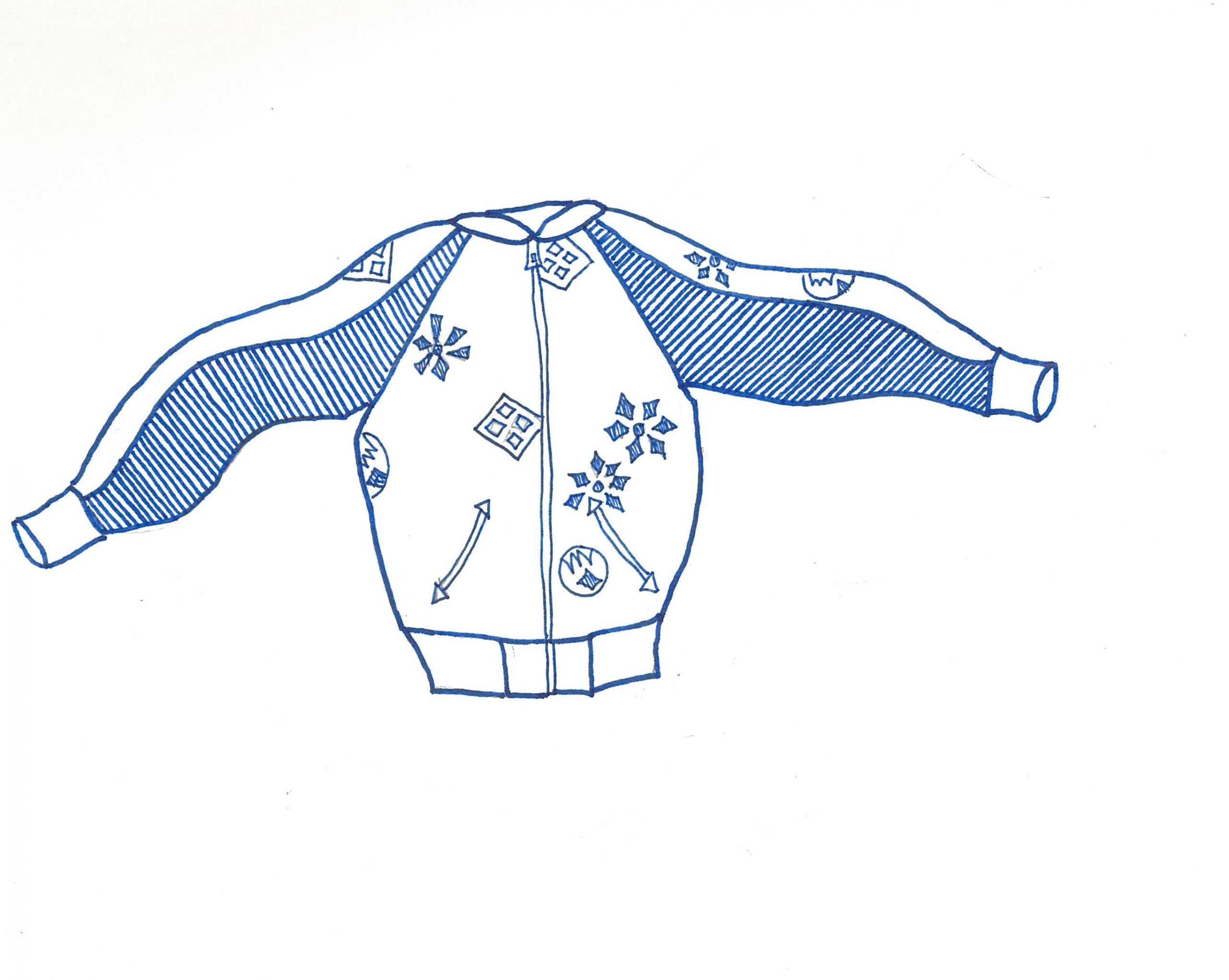

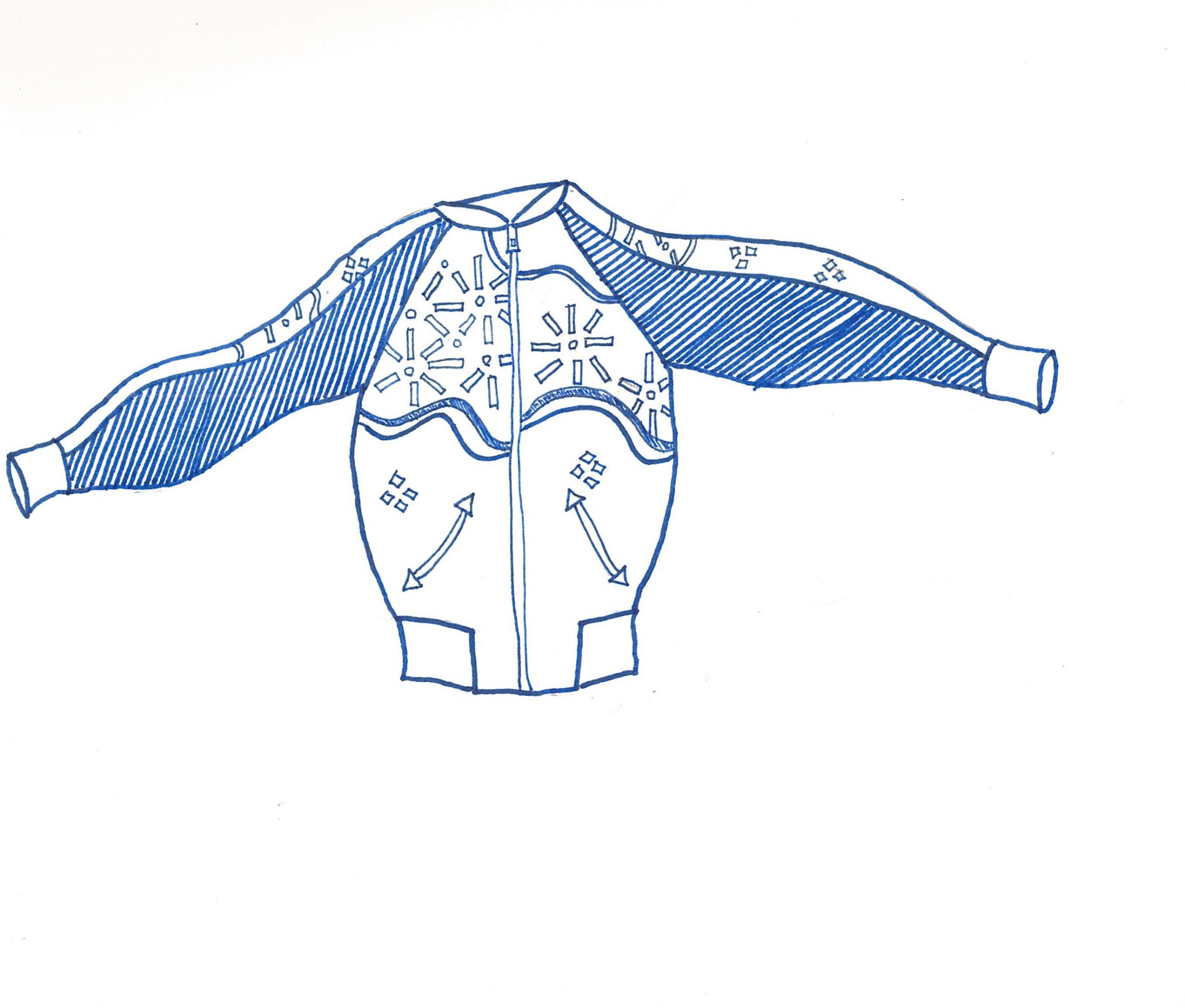

この春、新橋芸者の方々から譲り受けた古い和服を再利用して、スカジャンをつくる取り組みを行いました。コロナ禍で銀座も大きな影響を受けましたが、古い和服を再生する形でスカジャンをつくることは、今後より必要とされるサステナブルの観点につながり、また、銀座の復活の狼煙にもなりうるのではないかと考えました。スカジャンは、戦後、米兵のお土産としてつくられ、銀座のPX(進駐軍専用の売店)で販売されていたという背景もあります。

もとはいえば、写真家の石内都さん(*1)から、古い和帯を再利用してつくった、ご自身のスカジャンを見せてもらったことが、きっかけとなりました。石内さんの故郷である桐生の縫製工場の方々からも協力を得て、オリジナルのスカジャンをつくりました。

銀座のいわゆる旦那衆が、制作の中心メンバーになってくださいました。新橋芸者の方々から、和服を譲り受けることができたのも、このメンバーが揃っていたからこそ。幾度も相談を重ねて、独自のスカジャンのあり方を模索しました。

その過程で、新橋色という色があることを知りました。さて新橋色とは、いったい、どんな色だと思われますか。燃えるような赤なのか。気品のある紫なのか。活力ある緑なのか。はたまた、華やかなピンクか。『色名がわかる辞典』(講談社)には、新橋色について、以下のようにあります。

「新橋芸者も新時代に敏感な新しいタイプの芸者だったようだ。その姐さんたちが、明治中頃から出現した化学染料の鮮やかな青緑色を積極的に着物に取り入れ始めたのが、当時の世間には非常に新鮮な感覚に思えたにちがいない。そこで新橋芸者好みの色というので、その色に新橋色という名前がつけられた。」(『色の名前辞典507』福田邦夫、主婦の友社)

新橋色とは、ブルーを基調とした色なのです。では、なぜブルーが好まれたのでしょうか。もしかしたら、海の色に近いことを考えると、当時は海外に渡航するには、新橋から横浜へ、そして船に乗って、文字通り海を渡るわけですから、新橋がまだ見ぬ海外への第一歩であり、ブルーがその象徴になったからかもしれません。

いずれにしても、私たちは、スカジャンの袖の部分を特注の新橋色で染めることを決めました。しかし、これは一種のかけでもあります。新橋色のブルーと、和服の模様が合うのかどうか。やってみないとわかりません。

5月のある日、ついに、桐生の縫製工場から、仕上がったスカジャンが入った段ボールが届きました。胸の高鳴りを抑えながら、品物に傷がつかないようゆっくり封を開けると……。そこには、和服の模様の胴体に、青く輝く袖が調和した、どこにもないような色彩の取り合わせがありました。「考えも経験も及ばない領域」というのは、魅力的なものです。

コロナ禍があけた暁には、このスカジャンを着て、銀座7丁目の金田中(*2)に集まる計画を立てています。和服を快く提供してくださったお礼を述べるためにも、その日が、一刻も早く来ることを願っています。

*2 金田中(かねたなか)/大正時代に創業し、新橋花柳界に店を構える老舗料亭。

中央区銀座7‐18‐7 03-3541-2556

http://www.kanetanaka.co.jp/

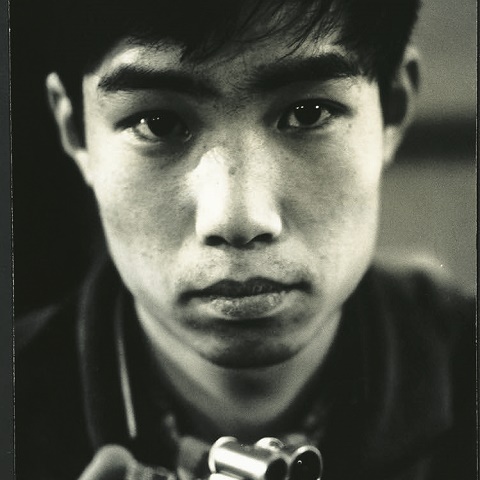

伊藤 昊

写真家

いとう・こう 1943年大阪府生まれ。生後まもなく、両親と共に父親の実家のある宮城県涌谷町に疎開。6年生のときに、京都太秦の小学校に単身で転校。1955年に東京の明治学院中学校に入学。1961年に東京綜合写真専門学校に入学。1963年に卒業後、同校の教務部に就職。この頃に写真展を2度開催する。1968年に同校を退職し、フリーのカメラマンとなる。1978年に益子に移住し、塚本製陶所の研修生となる。1981年に築窯し陶芸家として独立。その後は晩年まで陶芸家として活動する。2015年に逝去。

5月5日に写真集『GINZA TOKYO 1964』が森岡書店より刊行された。

https://soken.moriokashoten.com/items/2dabee933141

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja