90s in Hanatsubaki

2018.12.10

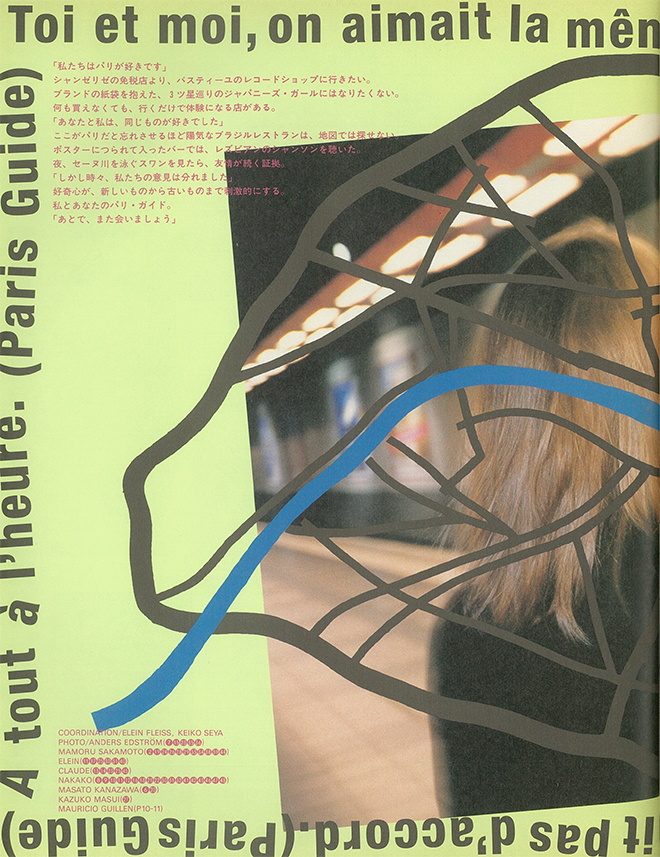

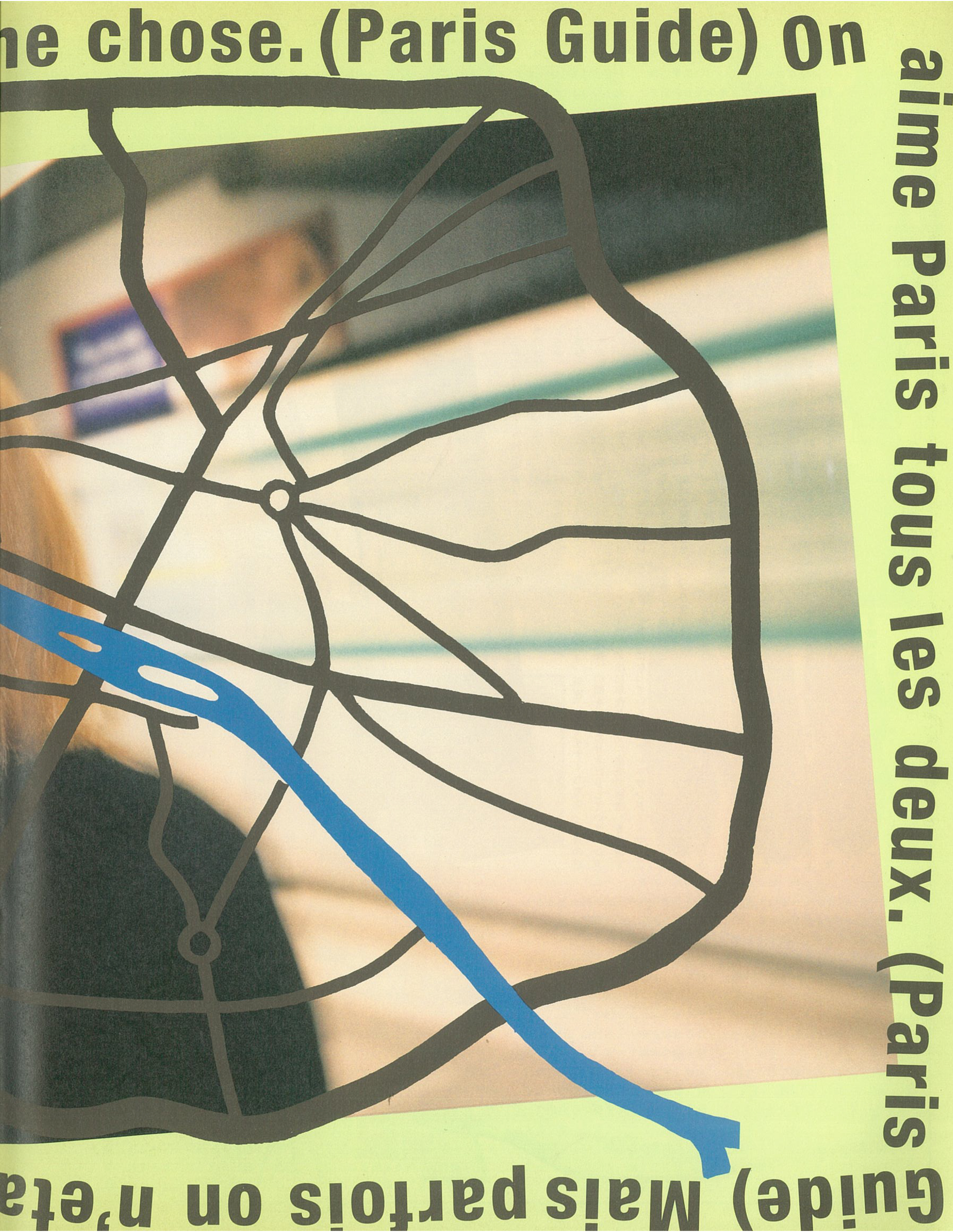

第2回 エレン・フライスとつくったパリ・ガイド「私たちはパリが好きです」その1

文/林 央子

写真/細倉 真弓

私とエレンの関係が『花椿』誌上で結実した号、といえばこの特集号が思い浮かぶ。実際のところ、エレンの『Purple』に私が寄稿したのは出会ってすぐの1995年春号(『Purple Prose』vol.9)だったし、1996年に私が作った本『Baby Generation』(リトル・モア)にもエレンに寄稿してもらっていた。しかし私が働く『花椿』のスタッフにエレンの存在を紹介し、彼女のことを説明しても、小さなコラム記事の執筆以外ではなかなか、エレンとの仕事を誌面に反映できる機会がまわってこなかった。ようやく訪れたチャンスが、このパリ・ガイド。ちなみに当時は『FIGARO Japon』などの女性ファッション誌がよく海外の街の特集をくんでいたが『花椿』が街のガイドをしたのは、私の知る限りこの号だけだ。『花椿』にとっても資生堂にとってもゆかりの深い外国の街といえば、パリ。私たちが本当に知りたいと思うパリの姿を知らせ、実用的な情報を提供しながらも、実用を超えたなにかを提供しなければという気概をもってつくっていたことを思い出す。

この一ヶ月前の98年9月号で『花椿』パリ・コレクション特集号が冒頭で報じているのはマルタン・マルジェラがデザイナーに任命されたエルメスのファースト・コレクションの様子と、マルタン・マルジェラ自身の10周年目のコレクション。彼自身がショーをすることを手放し、かわりに彼が招いた3人のアーティストが新コレクションの発表を一任されたというタイミングだった(このとき招かれた3人のうち、詩人シドニー・ピカソはテキストを印刷した冊子で、写真家のマーク・ボスウィックは映像で、スタイリストのジェーン・ハウは操り人形に服を着せて見せた)。

同時にオリヴィエ・テイスケンスが21歳でデビュー。他にもシャロン・ヴァコブやベロニク・ブランキーノ、A.F.ヴァンデボーストなどファースト・ショーを行う新人デザイナーが多かった。「突然の新人ブームにわいたパリ」。私がこの月の『花椿』に書いた、パリの新人デザイナーたちのレポート記事の一端だ。マルタン・マルジェラの動きを中心にパリ・モードの世界が「日常着」にむけて大きく動きはじめ、新人デザイナーの活況もあいまってパリ・コレという舞台がとても輝いていたころである。

コレクション・ウィークにパリに出張しているあいだ、私とエレンはそんな空気のなかにいた。刺激をたくさんうけたし、美しいものを一緒にみたあとは高揚した瞬間ををともにした。なかには同意できないものもあって、そんな時も率直に、意見をかわした。エレンがショーを見るのはマルジェラやコム デ ギャルソンといった一握りのデザイナーだけで、私は仕事上たくさんのショーを見ていた。そのうち取材で会うデザイナーたちは、会うたびに私が今シーズン何を見てきたかを、熱心に聞いてくれるようになった。

パリコレで見ていたのは、モデルや服だけではなく、場所や街の雰囲気でもあった。ビジネス的にショーが大規模になっていったデザイナーはルーヴル地下の、公式会場で催されることが多かったが、私が見て回った新人のショーはとりわけ、パリの街中のあらゆる場所を会場としていた。Google mapもない時代だからパリの地図を付箋だらけにしたし、長年パリコレに通い慣れた日本人の先輩がたに声をかけ、次の場所へ連れて行ってもらうと間違いがないことを次第に知るようになった。街外れの高架下など予想もしなかったような場所が、魅力的なプレゼンテーションの舞台になる。これを東京でやったら、許可とか大変そうだな、こっちの人はどうしているんだろう? といつも思っていた。

『花椿』でパリ・ガイドをするとしたら、そんな「予測もつかない」ところから街の面白さを垣間見せたい。それには「わたしの好きなもの」の世界にこだわりながら、それを乗り越える工夫が必要だということは、10年間の編集者生活のなかで知っていた。この特集にはエレン以外にもパリ在住のスタイリスト、瀬谷慶子さんも尽力してくれた。瀬谷さんはパリに渡った日本人スタイリストで、エレンはパリ育ちのフランス人。東京からパリコレを取材しにくる私の目も加わって、いろいろな視点からパリの魅力を掬おうとした。いつも『花椿』の「ワイン&キュイジーヌ」に寄稿して下さっていた、フランス生活の長い料理研究家でエッセイストの増井和子さんは、若干25歳の注目のソムリエ、マーク・ラゲーヌを紹介してくださった。食、映画、ファッション、本、音楽、お菓子、注目のエリアetc.。もちろん公園もほしいし、パリに住む人だけが目にするような情報もあると良い。でも、ふつうの観光案内にのっているような情報はいらない。いわゆる観光地は潔くきりすてることができるほど、パリの情報はあふれている。だからこそ『花椿』が発信できることがある気がした。

(第3回につづく)

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com