90s in Hanatsubaki

2021.11.18

第15回 ロンドン留学ノート その3 マーク・ボスウィックとワークショップ:非日常を日常へ転回する

文/林 央子

写真/細倉真弓

フランクフルトにある現代アートの美術館、MMKのキュレーターだったソフィー・ヴァン・オルファースに取材をすませて、二つ目の論文、「Not in Fashion」展についての執筆を終えた。ソフィに話を聞いたことで、美術館がこの展覧会の後、マーク・ボスウィックのインスタレーションを買い上げたことや、それまでMMKはファッションのコレクションを行っていなかったけれど、スーザン・チャンチオロの仕事を認識したことで、展覧会以降ソフィがスーザンが行ったプロジェクトも、美術館が買い上げた経緯があることなどを知った。パリコレ取材のときも思ったけれど、ヨーロッパはこうして人が紡いだ縁から、いろいろなことが動いていることを実感することが多い。組織ありきではなく、人ありき。

論文執筆と並行して、90年代のファッション写真や雑誌文化について考える、大学院では新しいプロジェクトが始まっていた。ソーシャリー・エンゲージド・アートの実践ついて考えるという学びだ。生徒たちは、The Showroomというロンドンにあるギャラリーの2010年代の活動に関するアーカイブを調べ、自分なりの切り口をみつけて、6月半ばまでに論文を書く。そのプロジェクトの立ち上がりで、資料に目を通しているうちに、「ワークショップ」を切り口にした論文にしよう、というアイデアが湧いた。

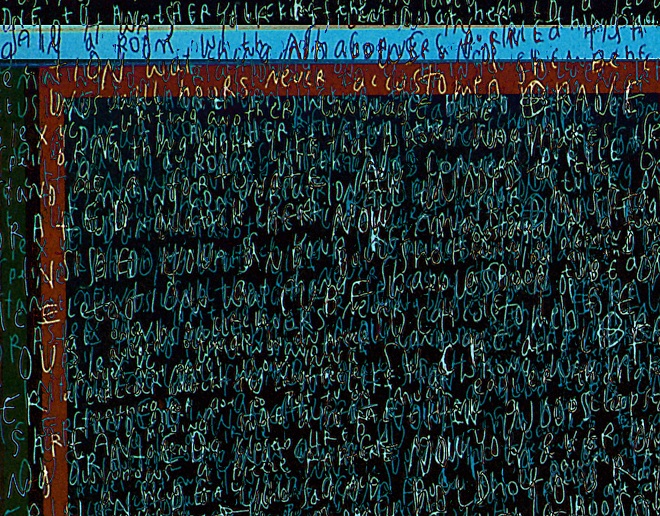

The Showroomにかかわった作家で今回、私が取り上げるのはクリスチャン・ニャンピータという、ここで初めて出会ったアーティストだった。彼が3年間The Showroomで数々のプロジェクトに携わったのち、仕上げた自分自身の作品は、イラストレーションと写真と文字を組み合わせたコラージュだった。たまたまその作品に接したときが、わたしは最初に提出した論文執筆の追い込みをしていた時期だった。

当時私のパソコンは、こちらの画面でマーク・ボスウィックの展示風景をみて、あちらではクリスチャン・ニャンピータの資料を開いている、という状況だった。その行為を経て、いくつかのワークショップを通して近隣の住民たちとかかわったあとに仕上げたニャンピータのコラージュと、美術館やギャラリーという場所に作品が展示されるときも自宅の一角のような親密な空間をつくってしまうマークの展示に、似た要素があるな、と気がついた。

マーク・ボスウィックとは『Purple』のパーティーなどでエレン越しに顔を合わせることはあったけど、シャイな性格の彼とは、90年代後半に『花椿』の特集(1998年5月号)を撮影してもらうために一緒に仕事をしたときから、はじめて親しく話すようになった。

自分の家族と休みの日におこなったピクニックの一場面の風景をファッション誌に寄稿する写真としてしまうように、マークには撮影という、一般的には「仕事の場」を、生活の一場面にサラッと置き換えてしまうようなラディカルさがあった。ファッションも生活を構成する一つの要素である、ということが、マークの作品に一貫する主張である気がした。その対比としては、撮影スタジオにおいて、劇的な非日常性をうたいあげるような特殊なライティングで、服の素材を際立たせる撮影手法でつくられる、一般のファッション写真の生成過程があったはずだ。

マークが携わった『花椿』での特集撮影は、パリの発信する新しいデザインとして、マルタン・マルジェラやBLESSなどの服と建築や家電品などと併置して紹介するという目的のあるストーリーだった。だから、自然光のもとで撮られたピクニックの一場面のような写真は入らなかったけれど、モデル撮影のときに、被写体へのヘアメイクもマーク自身が行ってしまうような、ファッション写真の制作プロセスにマークが介入して、それを異化する作業を、あたかも自然なふるまいとして行っていたことが記憶にのこっている。

美術館やギャラリーで作品を発表するアーティストが、ワークショップをその手法に取り入れることは、作品を開かれた場にするための、民主的な方法だと思う。ニャンピータがThe Showroomで行ったプロジェクトには、現代アートに縁のない周辺住民に開かれたギャラリーにするという大きな目的があった。

それと同じように、日常とは縁のないファッション写真を、より生活に開かれたものに転換するという貢献を、マークは、彼のキャリア全般を通じて行っていたと思う。論文のためにあつめた展覧会におけるマークの設営場面の写真には、たくさんの写真を壁に貼って展示するとともに、瓶に刺した花や言葉を記したメモ用紙が併置されていた。そこには、出来上がった写真一枚を切り取ってみせるだけではなく、写真がうまれるプロセスを観客に見せる意図もあると言えるだろう。

プロジェクトのプロセスを見せるのがワークショップであるとすると、マーク・ボスウィックの写真もワークショップ的であると言うことができるだろう。展示の場で自分自身がギターをならして歌ったり、食べ物やお菓子を観客に振る舞ったりして、その行為の痕跡を展示に取り入れるマークの流儀は、観客が自然とその展示に参加できるような空気をつくる。ニャンピータが行ったように、ある場所や空間を、たくさんの人に開かれたものにする行為を「ワークショップ」だとするなら、マーク・ボスウィックの写真もまたワークショップ的だった、という気づきは、自分の興味の対象は、意外なところでつながりがある、ということの実証に思えた。

林 央子

編集者

1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)

http://nakakobooks.seesaa.net/

https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓

写真家

東京/京都在住

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。

http://hosokuramayumi.com