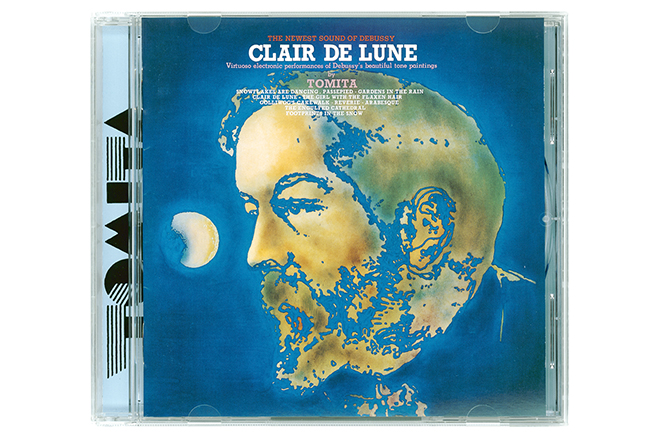

今月のテーマは「宇宙」です。『月の光』は1974年に発表されたシンセサイザーのパイオニア冨田勲さんのファースト・アルバムです。冨田勲さんは、戦後から作曲家として活動をスタートされて、ポピュラー音楽から交響曲まで手掛けられた方です。大河ドラマの劇伴も最多の5作を担当され、この作品で日本人初のグラミー賞ノミネートを果たしています。タイトルの『月の光』はクロード・ドビュッシー作ベルガマスク組曲の第三曲『月の光』から。ドビュッシー作曲の『月の光』は耳馴染みのある方も多い有名な旋律。このアルバムでは、シンセサイザーの音色で全編アレンジされたドビュッシー作曲の数々を冨田勲さんによる編曲で聴くことが出来ます。シンセサイザーという楽器で奏でられた電子音楽作品と呼べるでしょう。電気を通すことでプログラミングされた音色やリズムなどが作動する音響装置がシンセサイザーです。この機材を動かすには電気が必要ですが、電気そのものは自然のエネルギーです。シンセサイザーは電気の波をいじって変えることで、音を想像しながらつくっていきます。このアルバムは、すべてアナログ・シンセサイザーでつくられており、音そのものは自然の音ということになります。つまり、シンセサイザーは人工的な楽器とは言えないのかもしれません。人工物ではなく、自然なもの。そんな印象をもつアルバムです。

冨田勲さんの有名なことばとして「雷の音は自然界に存在する最初の電子音」があります。このテキストを書いている今、上空は真っ黒い雲に覆われており、時折ピカッ!と光ったあと、少し経って「ゴロゴロ」と轟音が鳴っています。雷自体が電気として音を立てて存在している、ということは、確かに雷の音は電子音と言えるでしょう。僕自身も雷の音を何度もレコーディングしたことがありますが、上手にレコーディングするのはとてもむずかしいです。当時1000万円もしたモーグ・シンセサイザーを冨田さんは個人購入して(アメリカから輸入をして、税関で1ヶ月ほど止められて、楽器だと証明するのに苦労された話は有名です)作曲された音楽は、電子音が自然の音というべき、まったく加工されていない無垢な音楽だということがわかります。どこか人間の生命の根源的な強さを表すような音色であり、未知なる世界の色彩が感じられるシンセサイザーの音色。シンセサイザーは鍵盤楽器というイメージですが、そもそもは電圧をコントロールする音響装置です。鍵盤は平均律として音階を演奏するためのモジュールであり、付属品とも言えます。なので、西洋的音階を超えて、自然な音のつくり方の中に、緻密な物理学が存在しています。冨田さんは、作曲家や編曲家としてはもちろんのこと、物理学者的な側面も垣間見られます。音の生成の美学がここに貫かれています。

輸入した1000万円のシンセサイザーは、すべて手動で調整していかねばいけませんでした。現代を生きる僕たちの感覚ですと「シンセサイザー」と聞くと、すべてがデジタル処理をされていて触るだけで簡単に音が出せそうですが、そうではありません。冨田さんは音が出なければ「鉄のかたまり」とも言える(通称タンスとも言われています)シンセサイザーの使い方をゼロから始めて、メモを取りながらトライ&エラーを繰り返していったそうです。その間、作曲仕事も断り続けながら、このデモが完成するまで1年4か月ほどかかったそうです。約50年前につくられたシンセサイザーを用いてドビュッシーを弾くというコンセプト音楽がまったく古びた響きを感じさせず、現代でも新鮮に僕たちに響くことには理由があると思います。そこには「過去と未来を音楽でつなぐ」というような安直な姿勢は感じられません。そして生楽器では表現出来ない人間の理性を、極めて感情的に音で表しています。その核には、冨田さんが音や音楽を平等に捉えている思想が、その制作にも多大に影響していると思われます。東洋と西洋、自然と人工などの二項対立的な考え方を持たず、自然に事象と向き合うことで生まれてきた音の結果かもしれません。自然のエネルギーを使い、未知なる機材だったシンセサイザーを通すことで、つくり上げた『月の光』は神秘であり、不思議を内包しています。まるで宇宙のような創造性を感じます。つまり、冨田勲さんの感覚が宇宙的であるとも言えるでしょう。

このテキストは『月の光』を聴きながら書いています。そして、さっきまで鳴っていた雷も止みました。アルバムから「雨の庭」が流れはじめたら、スピーカーから雷の音が聞こえてきました。現実世界と音楽が交差するようなこの感覚は、きっとみなさんも体験できるでしょう。このアルバムが多くの場所で聴かれることをのぞみます。

蓮沼執太

音楽家

1983年、東京都生まれ。音楽作品のリリース、蓮沼執太フィルを組織して国内外での コンサート公演をはじめ、映画、演劇、ダンス、音楽プロデュース などでの制作多数。近年では、作曲という手法をさまざまなメディアに応用し、映像、 サウンド、立体、インスタレーションを発表し、個展形式での展覧会やプロジェクトを活発に行っている。2014年にアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)、2017年に文化庁東アジア文化交流使として活動するなど、日本国外での活動を展開。主な個展に『Compositions』(ニューヨーク・Pioneer Works 2018)、『 ~ ing』(東京・資生堂ギャラリー 2018)など。最新アルバムに、蓮沼執太フィル『ANTHROPOCENE』(2018)。『 ~ ing』(東京・資生堂ギャラリー 2018)では、『平成30年度芸術選奨文部科学大臣新人賞』を受賞。

http://www.shutahasunuma.com/