前編(記事はこちらから)では転校を繰り返しながら音楽とファッションに夢中になった小学〜中学時代、グラム・ロックに出会い「ロック・スターになりたい」気持ちが高まっていく日々を語ってくださった野宮真貴さん。後編は「ロック禁止」の高校へ入学するも、アマチュア・バンドを結成するところからスタートします。ソロ・シンガーとしてデビューし、ピチカート・ファイヴで注目されるまでは決して平坦な道ではありませんでしたが、野宮さんはなぜ、好きなことを続けてこられたのでしょうか。また、年を重ねてからのおしゃれに対する考え方、ライフスタイルの変化にも触れています。

デヴィッド・ボウイなどの撮影で知られる世界的な写真家・鋤田正義さんの撮り下ろしポートレイトとともにお楽しみください。

「ロック禁止」の女子高でバンド結成

ロック・スターになりたい、歌手になりたいという気持ちはずっと変わらなくて、高校に入ってからバンドを組みました。でも、自分の声質ではロックは歌えない、シャウトはできないという想いもあって、まずはエレキ・ギターを買いました。バンドではキッスのカヴァーもやっていたのですが、入った高校が校則の厳しい女子高で、ロック禁止。今から考えると「ロック禁止」って、すごいですよね(笑)。

友達同士でレコードの貸し借りとかするじゃないですか。高校生にとっては高価なものですからね。そのときはアルバムを新聞紙でくるんで、セロハンテープで留めて、それをさらに風呂敷に包んで、やっと学校に持ってこられるんです。絶対に学校ではその包みを開けちゃいけない。毎朝、校門に入るところで、風紀委員や先生がいて、スカート丈の検査もされました。

そういう学校だったから、反発もしますよね。私も見た目は普通に三つ編みにしていましたが、実はシャギーを入れて段カットにしていたから、髪はしっかりハネていました。それとささやかな抵抗としては、パンクの精神で、ブレザーの裏に安全ピンを100個くらい付けたりしていましたね(笑)。

高校3年生になると、最後の謝恩会というのがありまして、自分達の好きな出し物をやっていいんですね。そのときはギターを弾いて、ロック・バンドをやっちゃいました。ロックのカヴァー曲もやりましたし、女子高ではロックを聴いている人は少ないから『ルパン三世のテーマ』をやったり。講堂はすごい盛り上がりで、先生は爆音に耐えられず退散です。「これがロックだ!」って痛快でしたね。このときの歓声は忘れられない。この経験がプロの歌手を目指したきっかけになったかもしれませんね。借りたアンプを赤帽の荷台に載せて、一緒に荷台に乗り込んで帰ったことも憶えています。ロックな青春の1ページですね。でも、結局……次の年から謝恩会ではロック・バンドは禁止になりました(笑)。

ニュー・ウェイヴの登場で「私にも歌える」

私にとってはパンク・ロックに続いて、ニュー・ウェイヴが登場したのが、とても大きい出来事でした。自分が歌えるロックが現れた感じ。シャウトしなくても、ハスキーで太い声じゃなくてもいい。これで音楽へのアプローチがガラリと変わりました。

一番好きな日本のニュー・ウェイヴ・バンドはプラスチックス。ヴォーカルの佐藤チカさんは憧れでしたね。歌だけじゃなくて、センス。センスという意味では、プラスチックスが断トツでカッコよかった。歌のうまさやテクニックではなく、アイデアと衣装を含めた自己演出の力で勝負して、音楽をやっていけるんだと分かったことは本当に大きかったですね。私っていわゆる歌唱力があるわけではないし、歌い上げ系ではないから、自分のヴォーカルが一番生きるのがニュー・ウェイヴだったんです。

時代も変わって、私のファッションもトンガリキッズ(中森明夫の著書『東京トンガリキッズ』より。ニュー・ウェイヴ時代のサブカル系若者を指す)になりました(笑)。よく新宿のディスコ、ツバキハウスに行っていたんですけれど、おしゃれで面白い人達が集まっていましたね。いかに人と違うか、いかに目立つかが一番大事なことでしたから。黒いゴミ袋でつくったスーツを着ている子とか、みんな自由だった。

私は当時パズルという女の子のアマチュア・バンドやっていて、ヤマハのコンテスト、イースト・ウエストに出ていたんです。その流れで後にデビューするハルメンズ(サエキけんぞう、上野耕路ら。戸川純も参加)と出会って、コーラスを頼まれて行ったら、ディレクターにスカウトされてデビューすることになるんです。

デビュー曲は資生堂のシャワーコロンのCMタイアップ(「女ともだち」)で、鈴木慶一さんのプロデュースでした。そのときは私、まだOLもやっていたんですよ。音楽で食べていこうと思っていましたが、親の手前もあって1年間だけ会社勤めもしていました。デビューした後に、親からは「気が済んだでしょ? もうちゃんと仕事しなさい」と言われましたね(笑)。でも、自分の人生ですし、スターになるっていう若さゆえの根拠のない自信と野望と目標もありましたから。OLをしながらも「これは仮の姿」みたいな気持ちで、会社にいても詞を書いたり、5時きっかりにタイムカードを押して、リハーサル・スタジオに行くような毎日でしたね。

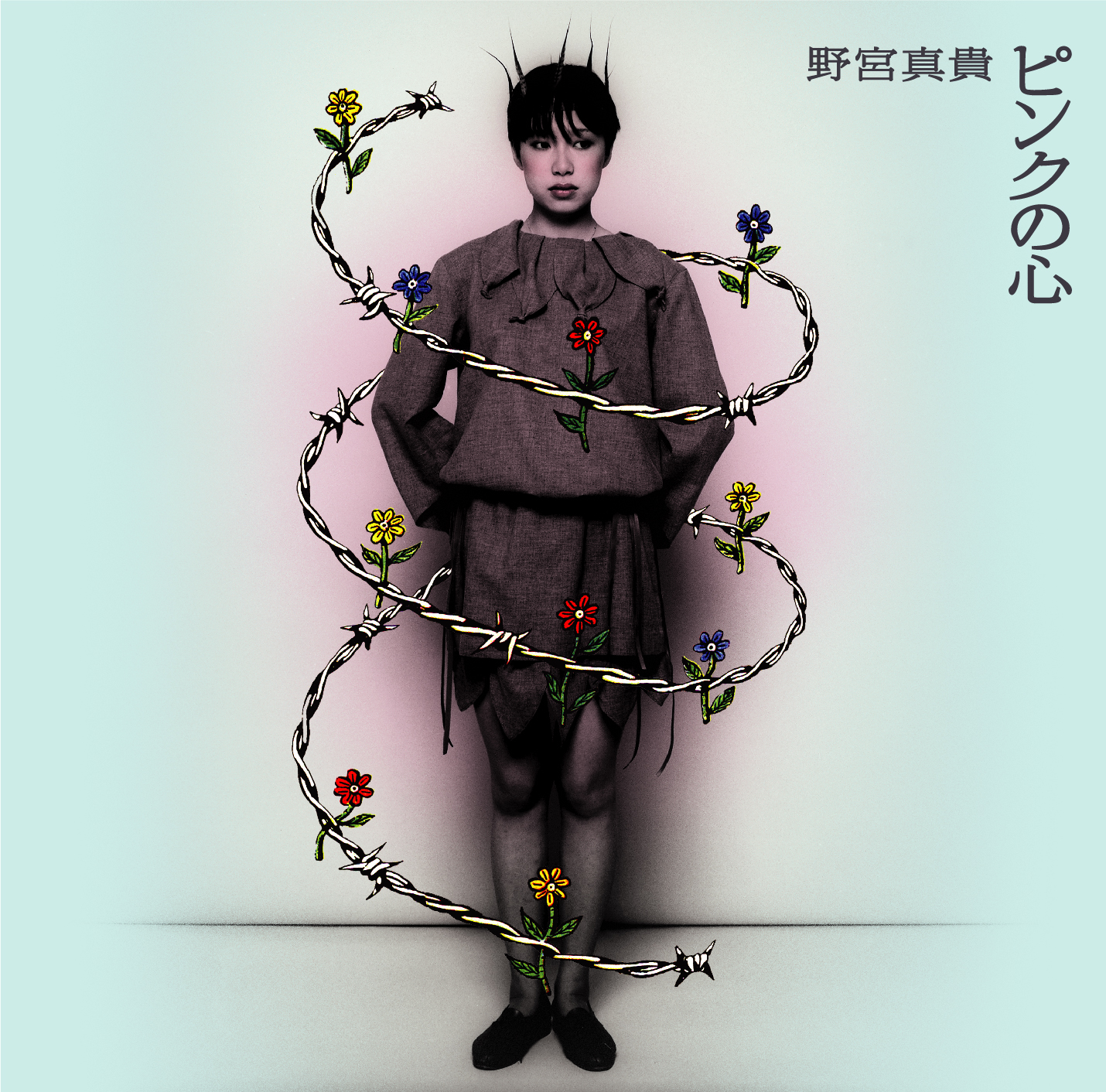

81年のデビュー・アルバム『ピンクの心』には鈴木慶一さんだけではなく、ムーンライダーズのメンバーも参加してくださいました。その後、ポータブル・ロックを結成しましたが、ピチカート・ファイヴに入るまでの10年間は、なかなか売れなかったですね。

ピチカート・ファイヴで歌えた幸福

いくら歌うのが好きといっても、まさか自分が還暦まで歌っているとは思いませんでしたね(笑)。続けられた理由は、やっぱり「好きだから」。歌うことが好きで、ファッションも好き。それしかないと思います。子供の頃から歌手になりたかったのは、素敵なドレスを着て、好きな歌を歌える職業だったからですし、その夢をかなえられて、とても幸せだと思います。

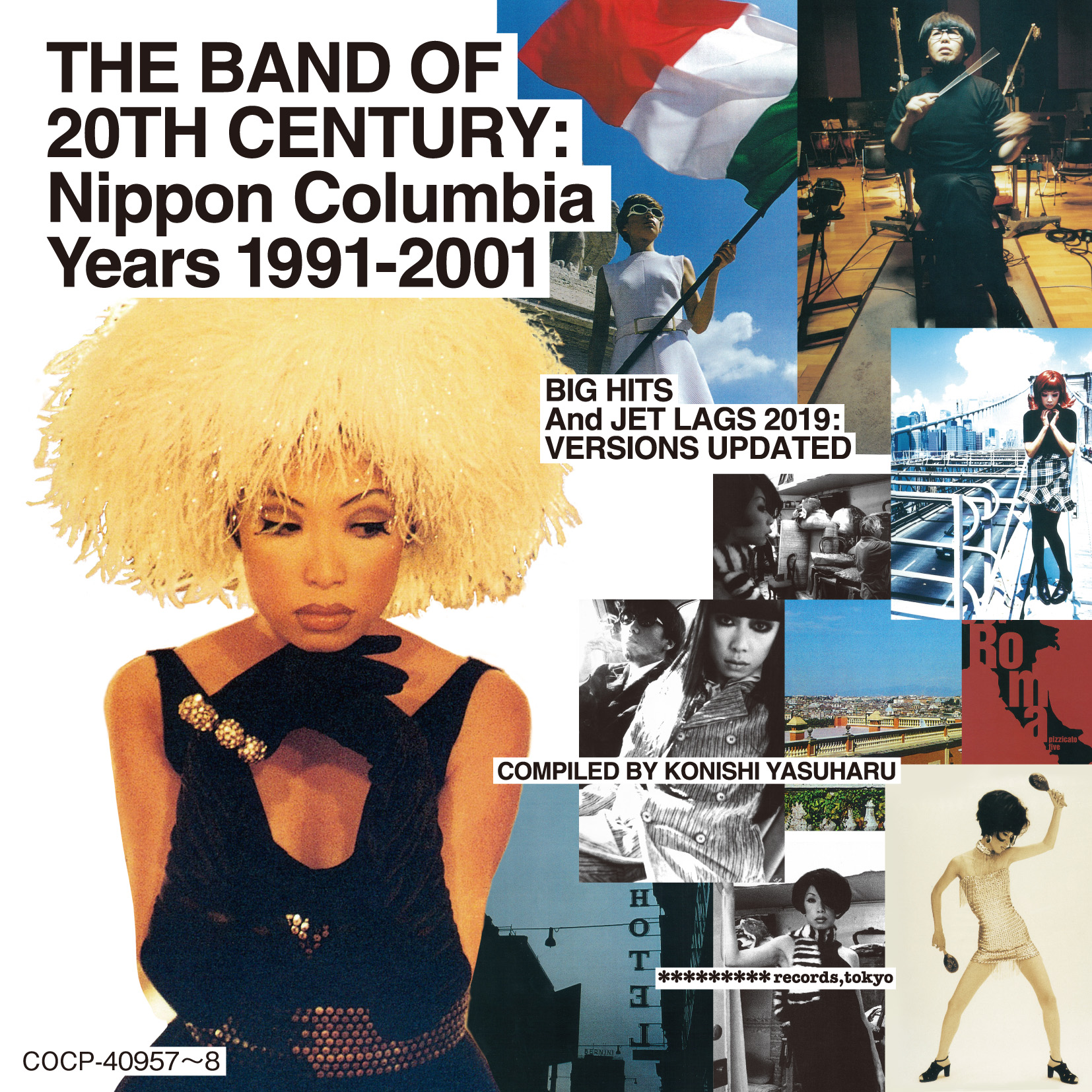

ピチカート・ファイヴ時代は、まさに幼い頃からの夢がかなった10年間でした。ワールド・ツアーではニューヨーク、L.A.、ロンドン、ベルリン、パリを回り、憧れのミュージシャンたちが歌った都市のステージに立つことができました。熱狂的なファンに囲まれてロック・スターの気分も味わえたし、本当に充実した時間でした。そして小西(康陽)さんという人と出会えたことは、すごく大きい。小西さんの素晴らしい楽曲―—私は小西さんの書く詞が特に大好きなんですけれど―—そういう楽曲を歌えたことは、歌手としてとても幸せでしたし、自分の好きなファッションやセンスも十分に発揮することができました。

身体全体の調整、喉へのケア

もちろん、年を重ねれば大変なこともありますよ(笑)。女性の更年期は大体50歳の前後10年間と言われているのですが、女性ホルモンの分泌が落ちてきて、いろいろな変化が身体に出てくるんです。簡単に言うと、女性ホルモンが減ることによって、主に男性がなるような生活習慣病みたいなものに女性もなってしまう。コレステロール値が高くなったり、脂質異常症とか骨粗鬆症とか。私の場合は不安もありましたが、フィトセラピー(植物療法)を学んで身体全体を調整して、なんとか切り抜けました。

それと私にとって一番大事な健康法は、やっぱり喉へのケアなんです。歌手なので当たり前ですが、声を保つことが最も重要ですし、風邪もひけないですよね。喉をケアすることにまず集中して、結局それが身体全体の健康につながっている感じですね。例えば冷えないようにしたり、乾燥に注意したり。

若い頃はヴォイス・トレーニングもやっていなかったのですが、今はヴォイトレや筋トレもやっています。声帯や喉の周辺の筋肉を鍛えるだけでなく、全身の筋肉も鍛えないといけない。ヒールでステージに立つために、体幹を鍛えないと美しい姿勢を保てないので、最低限のトレーニングは必要になってきますよね。

がんばりすぎない、おしゃれのテクニック

おしゃれに対する感覚も年齢とともに変わってきました。昔は「ヒールしか履かない」と豪語していましたけれど、最近ヒールはここぞというときにしか履かない(笑)。フラットシューズを履いて、ヒールはバッグに入れておいて履き替えるとか、ちゃんとTPOを考えて。メイクも同じです。ほどほどがいいんです。年をとってあんまりがんばりすぎるとときに痛く見えるので、ナチュラルメイクに赤い口紅をキュッと引いてパリのマダムのような「こなれ感」を演出するとか。そういうテクニックは、私の本『おしゃれはほどほどでいい』『赤い口紅があればいい』(ともに幻冬舎)に書きました(笑)。コロナ以降の、生活が変わってしまってからのおしゃれについても、今、新しい本で書いています。皆さんおしゃれして出かける機会が少なくなってしまったと思いますが、そんな中でもやっぱりおしゃれは気持ちを上げるためにも必要ですよね。

コロナのことは、歌手にとっても影響は大きいです。こういう時代になって、何よりライヴするのが簡単ではなくなってしまいましたから。それもあってファンクラブ(モバイルファンクラブ『おしゃれ御殿』/「クリエーターの紹介」参照)をつくることにしたんです。今まではライヴの後に握手会をして、ファンの方とコミュニケーションできたんですけど、それができなくなったので、還暦にしてファンクラブを立ち上げて、ライヴ配信をしたり、お悩み相談をしたり、おしゃれ指南をしたり、いろいろと楽しいコンテンツでファンの皆さんとつながっていきたいと考えています。そしてファンの方と一緒に素敵に年を重ねていける「サロン」のようなものになればと思っています。私のモットーは「健やかに美しく幸せに」なんですけど、これからの時代、一緒に助け合って共生していけるコミュニティをもつことがとても大切だと思っています。来年は40周年でもありますので、アルバムやエッセイやライヴなど準備をしているところです。

鈴木慶一はじめムーンライダーズのメンバーの全面バックアップを得て制作された、1981年のデビュー・アルバム。ピチカート・ウァイヴで再演され、世界的に知られるようになった「ツイッギー・ツイッギー」のオリジナル・ヴァージョンも収録。2010年のリイシューでは貴重なデビュー・ライヴ音源2曲がボーナストラックとして加わった。

2019年にリリースされた、小西康陽監修・選曲によるピチカート・ファイヴの最新2枚組ベスト盤。「スウィート・ソウル・レヴュー」「マジック・カーペット・ライド」「東京は夜の七時」(オリジナルとスタジオ・ライヴ)など全35曲収録。日本コロムビア在籍時、つまり野宮真貴が3代目ヴォーカリストとして迎えられて以降の楽曲で構成されている。

おしゃれ御殿

野宮 真貴

ミュージシャン

ミュージシャン/エッセイスト ピチカート・ファイヴ3代目ヴォーカリストとして、90年代に一世を風靡した「渋谷系」ムーヴメントを国内外で巻き起こし、音楽/ファッション・アイコンに。現在は“渋谷系とそのルーツの名曲を歌い継ぐ”音楽プロジェクト「野宮真貴、渋谷系を歌う。」を行うなど、ソロアーティストとして活動。2020年は還暦イヤーを迎え、音楽、ファッションやヘルス&ビューティーのプロデュース、エッセイストなど活躍の幅を広げている。著書に『赤い口紅があればいい』『おしゃれはほどほどでいい』(ともに幻冬舎刊)などがあり、ロングセラーになったものも数多い。2020年9月24日には還暦にして初となるモバイルファンクラブ「おしゃれ御殿」をオープン。“音楽とおしゃれで繋がる”ファンサロンとして、新たな試みを用意している。

https://www.missmakinomiya-fc.com/

http://www.missmakinomiya.com/