音楽や映画、演劇などの世界で息長く活躍し続ける女性たちが、初めて自分の好きな文化を知った瞬間を語ります。未知の作品に出会い、日々の生活が大きく変わっていった実感。未来への扉が開かれ、一気に可能性が広がっていった体験。彼女たちのイノベーションには、あなたのワナ・ビー=自分はこうなりたいと願う理想像を実現させるためのヒントが溢れています。

第7回のゲストは、緒川たまきさんです。緒川さんは、映画『PU(プ)』(公開は1995年)のオーディションに合格し、俳優としてデビュー。以降、数々の映画、舞台、ドラマに出演。2020年にはパートナーであるケラリーノ・サンドロヴィッチさんと共に演劇ユニット「ケムリ研究室」を立ち上げ、共同主宰。公演『ベイジルタウンの女神』『砂の女』では主演を務めています。一方で『土曜ソリトン SIDE-B』『新日曜美術館』といった番組、ブルガリアやメキシコを舞台にした旅行記や写真集などで文化の紹介者としての役割も担い、自らが演じるだけではなく、文学をはじめお気に入りの作品を追い続ける姿でも強い印象を残しています。

幼い頃から本や映像の「物語の世界」に深く入り込むことが常だった緒川さんは、そのパーソナリティをどのように形成していったのか。そして、物語を演じ、表現する側へとどのように歩みを進めていったのか——。前編では主に、緒川さんの心の在り方に大きな影響を与えた少女時代の出来事、読書体験について語っていただきました。

デヴィッド・ボウイ、T. REX、YMOなどのミュージシャンを撮影し続け、今もなお世界各国で写真集が出版され、個展も開催されている写真家・鋤田正義さんの撮り下ろしポートレイトと併せて、緒川たまきさんの言葉を味わっていただければと思います。

映画からよみがえる「1歳半の記憶」

私は山口県で生まれたのですが、父の仕事の関係でたまたま山口にいただけでしたので、1歳半くらいには両親の出身地の島根県松江に戻りました。不思議なのは、その頃の記憶が残っていることなんです。1歳半の記憶がある人は、どのくらいいらっしゃるのでしょうか。引っ越しをして住む場所が変わると、それまで一緒にいた人、近所の景色、当たり前だった習慣といったものが、一夜にして変わるわけですよね。そのせいで印象に残っているのかもしれないですが、非常に記憶がハッキリしているんです。近所にあった大きな門の家の風景とか、そこにいた大きな白いモコモコした犬の様子とか。

それと目に焼きついているのは、私の年子の兄と庭で一緒に遊んでいたマー坊と呼ばれていた男の子。彼のかぶっていた帽子が、赤と青と黄色と白の4色の野球帽で……4色もあるキャップって、その後は見たことがないんですよね。だからすごくインパクトがあって。私は「4色の帽子のマー坊」と呼んでいました(笑)。とにかくそんなことを、今も繰り返し思い出すんです。例えばモノクロの古い日本映画を観ていて、登場人物が野球帽をかぶっていると、「これは4色かもしれない。マー坊のあの帽子じゃないかしら」なんて、つい考えちゃうんですよ(笑)。私は川島雄三監督の作品が大好きなのですが、監督の映画にはエネルギッシュなキャラクターがたくさん出てきますよね。そういう人物を見ていると、つい元気に遊び回っていたマー坊のいた世界と連なっていると感じてしまいます。

悲しくない悪夢、現実にはない場所

松江で過ごしたのは3年足らずで、幼稚園の年中のときに東京へ引っ越しました。小学校に入り、高学年に近づくにつれ、だんだん悪夢を見ることが多くなりました。悪夢といっても、すごく悲しいとか、起きてからつらい気持ちになるようなものではなく、「忘れられない印象的な夢を見たな」くらいに思っていました。悪夢は思春期を過ぎて、大人になっても見続け、未だによく見ます。いつも似たような感じの悪夢なんですけれど、そのひな形は松江での幼少時代に見た悪夢なんです。「そして誰もいなくなった——」という感じの内容で、ロードムービーのように見たことのない風景をどんどん進んでいくうちに、まわりの人がひとりずつ殺されていくんです。最後は自分も殺されて「あっ!」と目が覚める。その「あっ!」が、子どもの頃は「あ……」くらいで、年齢が上がるにつれて「あーっ!」と絶叫したり、「ギャーっ!」と自分の叫ぶ声で目が覚めたりと、パターンがだんだん激しくなっていきました。幼稚園に通い始めたとき、兄のお友達の男の子とばかり遊んでいて、かくれんぼしたり追いかけっこをしても、いつの間にかひとりはぐれてしまうことがあり、お友達を見失ったりしたときの感情が影響していたんじゃないかなと、自分では分析しています(笑)。

夢をよく見る方には、きっとうなずいていただけると思うんですけれど、夢のなかで何度も行ったことがある場所って、皆さんあると思うんですよ。実際には行ったことがなくても、現実には存在しなくても、夢では何度も訪れている懐かしい場所が。そんな場所に、いつか映画や本のなかで出会えるんじゃないかと、私はずっと思っているんです。出会ったからって、何かが起きるわけではないでしょうが(笑)、私にとっては現実にある思い出深い場所以上に、失いたくないものなんですよね。

私を本好きにしてくれた図書室

悪夢をよく見ていた幼少時代は、絵本をたくさん読んでいました。私の文学への目覚めはきっと絵本なのでしょうね。幽霊が表紙の『ねないこ だれだ』とか、素敵でしたね。空を眺めたり、花がきれいだなと思ったりするのと同じように、お化けにも愛情が込められているところが。

小学生になってからは、夏休みに学校の課題図書を何冊か注文できるのが、うれしくて、うれしくて。課題図書の内容を解説していている目録を、隅から隅まで読んで、どれにしようと悩むのが楽しくて、楽しくて。その当時は少年少女向けの児童文学からSF、冒険小説から古典やドキュメンタリーまで、ありとあらゆるジャンルのものを読みました。読むという行為が単純に楽しかった。作品の価値を理解していたというより、読むことで未知の何かに出会う過程が面白かったんでしょうね。なかでも『アンネの日記』やアンネ・フランクのお父さま(オットー・フランク)の手紙が載った本(『アンネのバラよいつまでも』)は、ずっと記憶に残っています。それとシリーズで夢中になって読んだのは、江戸川乱歩。小学校の図書館に子ども向けの『少年探偵団』シリーズが揃っていて、全部読みましたね。

これは本をよく読むようになったきっかけでもあるんですけれど、図書室が大好きだったんです。小学校の高学年に広島に引っ越したんですが、転校した先の小学校の図書館がとってもお洒落でした。子どもの手の届かない、はるか上のほうまで組んである本棚に木製の梯子が誇らしげに取りつけられていました。床は正方形の木を市松に組んだもので、木の表面が少しでこぼこ、エンボスが効いている。本棚と本棚の間を歩く感じも、すごく素敵でした。サンルームのように陽がさんさんと差し込んでくるなかで、本を読んでいると気分がよかったですね。あの空間が私を読書好きにしてくれたんです。

その後、中学校に入る7日前に父親の転勤が決まって、同じ広島の県内でしたが、誰も知っている人がいない学校に急遽、新入生だけど転校生みたいな形で入学するんです。入学してから、まず図書室に行ってみました。残念なことに、無味乾燥な空間でした。本も少ないし、空間もただ縦に長いだけで、光もあまり入らない。本当にがっかりしたことを憶えています。居心地がわるかったので、近所の大きな本屋さんへ行って、ひもで書棚に下げてある出版社の目録をめくって、時間をかけて、自分が読みたくなる本を探していました。その本屋さんは居心地もよくて、いい匂いがする場所でした。さらに言うと、図書室が嫌いになってしまったことで、その学校にも行きたくなくなってしまったんです。登校拒否をした経験はないんですけれど、いつも早く家に帰って好きな本を読みたいと思いながら学校にいるようになってしまい、中学時代は楽しかった記憶があまりなくて、ただひたすら読書をしていましたね。

物語には夢中、現実では迷子に

中学3年間で、私はコミュニケーションをとることが苦手になってしまったかもしれません。もともとは人懐っこい面もある子どもだったはずなんですけど、なんで内にこもるようになっちゃったんだろう……でも思い返すと、小学校にあがった頃から、まわりから自分が浮いていると感じたことがありましたね。なんと言うか、うちは母親がちょっと変わっていたんです(笑)。

私は松江で幼稚園の年中まで通いましたけれど、引っ越してから母が「もう幼稚園に行かなくていい」と言いまして、バレエ教室に通っていたんです。他の子どもたちには小学校に入学したら、幼稚園から一緒に過ごしたお友達がいましたが、私には知っている子がほとんどいなかった。入学式の翌日には、母親が「登校初日で荷物もそんなにないし、ランドセルなんて格好わるいものを背負っていく必要はない」と言い、私は手さげカバンで登校しました。ランドセルには、それぞれの自分が住んでいる地域の番号札がついていて、その番号を確認すれば引率の先生がその子を家に送り届けられるという仕組みがあったのですが、私はランドセルも背負ってないし、知っている子もいないし、引率の先生もお手上げで、案の定、私は迷子になりました(笑)。

それと遠足とか学校の行事のとき、普通は体操服、男子は半袖半ズボン、女子は半袖に当時はブルマーで参加しなくちゃいけないのですが、母が「絶対にあなたは日焼けしちゃいけません」と言って、私は長袖長ズボン。体育の授業でも私だけ長袖長ズボン。だから、まあ、皆が揃えば浮きました、小学校でも(笑)。私自身も自分がまわりから浮いているという感覚がいやでも分ってきますし、その上いつも物語の世界に夢中になっていましたから、友達から見ても夢を見ているような、ちょっとボンヤリした子だと思われていたのかもしれません。

文学の心の恋人、音楽の初恋の人

中学生から高校生にかけて読んでいたのは、三島由紀夫や谷崎潤一郎、夏目漱石などの日本文学です。高校生になると、(ウラジーミル・)ナボコフとか、海外文学も読むようになりました。大人に近づくと、心の機微や微妙な意地悪さ、わがままな思いを描いた表現も少しずつ汲み取れるようになって、世界が広がっていきますので、より面白くなりました。その後読むようになった稲垣足穂や澁澤龍彦も、ずっと大好きですね。稲垣足穂さんは私の先生、澁澤龍彦さんは心の恋人のような存在です(笑)。

音楽で言えば、初恋の人は忌野清志郎さん(笑)。小学4年生のときに出会って、ずっと好きでした。RCサクセションももちろん好きですけれど、坂本龍一さんとの「い・け・な・いルージュマジック」では特に夢中になりました。歌番組でお二人がキスする映像が流れたことがあって、学校では友達が「昨日の見た? 気持ちわるいよねー」と話していて、私も「うん……」なんて否定も肯定もしなかったんですが……内心は「なんて素敵、もう大好き!」って思っていました(笑)。

中学3年生くらいからはデヴィッド・ボウイを聴くようになりましたね。兄が高校生になって、レコード屋さんでアルバイトを始めたんですけど、そのレコード屋さんにボウイのレコードを買いにいきました。これは清志郎さんにも共通しますが、ボウイはメジャーな世界の人でありながら、すごくアングラな匂いがするじゃないですか。アルバムごとに世界観が大きく変化するところも素敵でしたね。

10代も終わりになってくると、あがた森魚さんが大好きになったり、実はノイズ系も好きだったり。灰野敬二さんのライヴには何度も行きました。私はライヴを観ることが好きなんです。と言っても大規模なものではなくて、こぢんまりとしたライヴ。それでも時々、人混みのなかで人疲れがして「もうライヴはしばらく行かないで、家でCDやレコードを聴いて満足しよう」と思ったりもしましたが、そんなときに気持ちをリセットさせて、「やっぱり生で」と思わせてくれたのは灰野さんのパフォーマンスに触れたことが絶大でした。演奏している姿とギターのノイズ、声の振動がもたらすものは生で体験しないと分からないことに満ちています。灰野さんのライヴを観ると、それがよく分かります。ここでしか出会えないものを味わえるんですよね。

イナガキタルホ祝★生誕121年お誕生会

2021年12月26日(日)

第一部 14:00より 飛鳥山周遊

(アスカルゴ山麓駅より出発)

第二部 19:30より あがた森魚ライヴ&トーク

(北とぴあ カナリアホール)

演奏:渡辺亮/大槻さとみ/和田純次 ほか

ゲスト:緒川たまき ほか

問:live@agatamorio.com

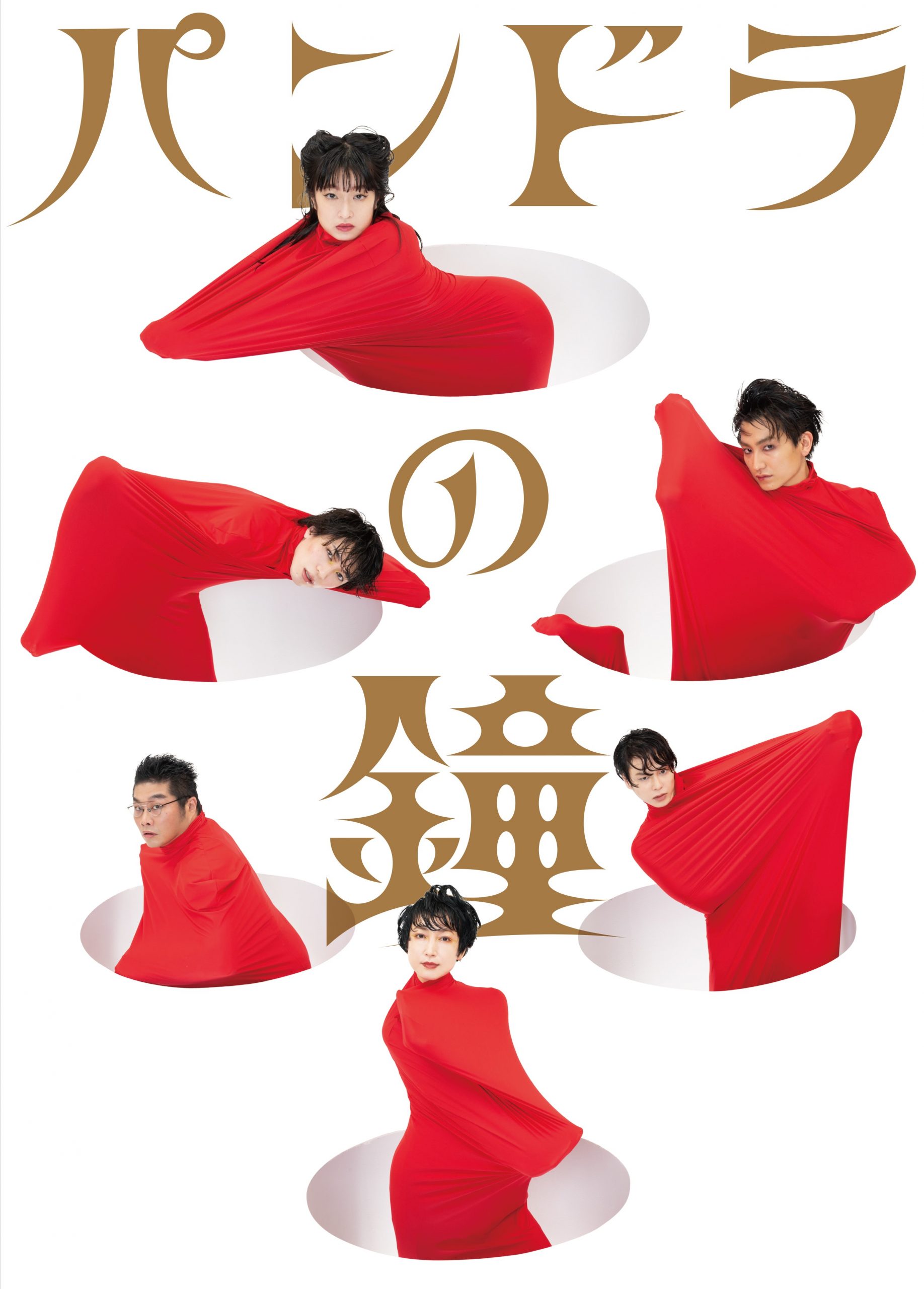

舞台『パンドラの鐘』配信

作:野田秀樹 演出:熊林弘高

出演:門脇麦/金子大地/松尾諭/柾木玲弥/松下優也/緒川たまき ほか

配信日程:2021年12月15日(水)00:00 〜 21日(火)23:59

チケット販売日程:2021年12月8日(水)10:00 〜 21日(火)20:00

チケット料金:3,500円〜(税込)

配信チケット購入URLはこちらから

緒川たまき

俳優

1971年生まれ。映画『PU(プ)』で女優デビュー。共同主宰を務めるケムリ研究室『ベイジルタウンの女神』(2020年)、『砂の女』(21年)以外のケラリーノ・サンドロヴィッチ脚本・演出舞台は『キネマと恋人』(KERA・MAP/16年、19年)、『ドクター・ホフマンのサナトリウム 〜カフカ第4の長編〜』(KAAT神奈川芸術劇場プロデュース/19年)など17作品。その他、近年の出演舞台に『パンドラの鐘』(21年)など。映画に『禅と骨 Zen and Bones』(17年)、『春待つ僕ら』(18年)、『グッドバイ〜嘘からはじまる人生喜劇〜』(20年)、テレビドラマにNHK BSプレミアム『全力失踪』『大全力失踪』(17年、19年)、テレビ朝日系『ハルさん〜花嫁の父は名探偵!?』(17年)、NHK Eテレ『ハルカの光』(21年)など。著書(撮影含む)に『緒川たまきのまたたび紀行―ブルガリア篇』(ロッキング・オン)、『Mexico ガイコツ祭り』(ピエ・ブックス)、『ビデオ・ショップ午前2時』(河出書房新社、川勝正幸らと共著)、クリストファー・ドイルが撮影を手がけたフォト&エッセイ集に『1997』(ロッキング・オン)がある。1997年に『広島に原爆を落とす日』で第35回ゴールデン・アロー賞演劇新人賞、98年に『SF サムライ・フィクション』で第13回 高崎映画祭 最優秀助演女優賞を受賞。2021年に『砂の女』で第56回紀伊國屋演劇賞 個人賞を受賞。