銀座の特徴のひとつに、街の様子が、明治以降、写真に残されているということがあります。絵ハガキになっていたり、雑誌のなかに掲載されていたり、個人の写真家の作品になっていたり。人が写り込んでいる場合は、時代ごとの服装の違いが見て取れますが、現在と比べて大きく変わった点として、人々が帽子を被っていることがあげられます。

そもそも、スーツやタキシードといった正装には帽子を合わせるのがドレスコードでした。例えば、新しい一万円札になる渋沢栄一には、シルクハットを被って写っている写真があります。渋沢栄一は、銀行や損害保険会社などを次々と設立しましたが、そのなかには「東京帽子株式会社」という帽子をつくる会社もありました。時代が帽子を求めていたのです。

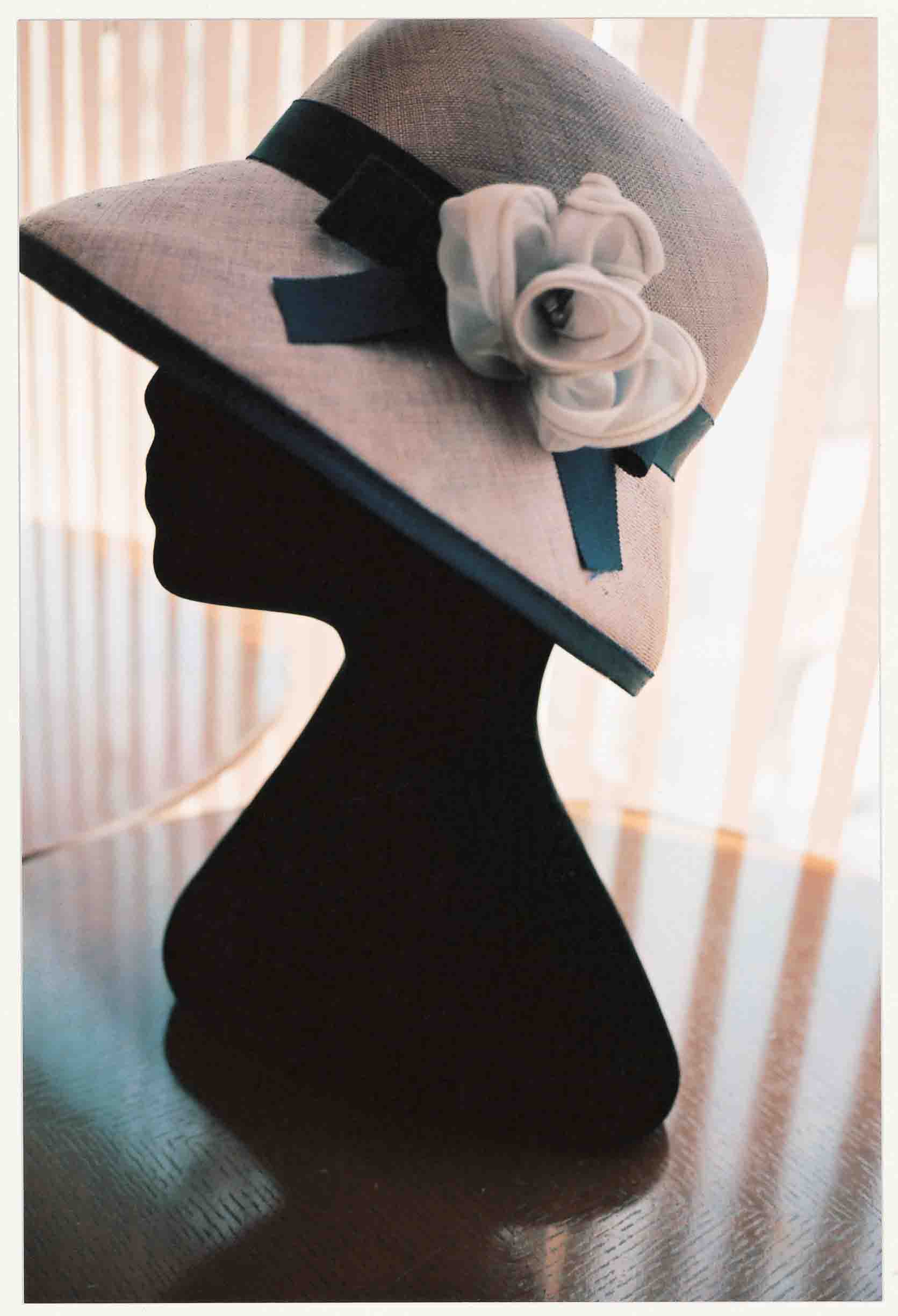

大正末期から昭和初期にかけて銀座に登場したモダンガールを写したモノクロ写真を見ても、彼女たちは、帽子を被っています。残された写真を見るかぎり、モダンガールにとって、帽子はなくてはならないものでした。なかでも、1930年代に大流行した頭にぴったりフィットする”釣り鐘型の帽子“「クローシュ帽」が目をひきます。クローシュの名は、フランス語の「ベル」(cloche)に由来します。クローシュ帽をかぶり銀座を歩いていたなら、「銀ブラ」とは、お店を訪ねるだけでなく、ファッションを楽しむ要素もあったということでしょう。

夏のモダンガールの帽子はどうだったのでしょうか。バウハウスから戻った山脇道子が1933年につくったフォトモンタージュの「とろけた東京」を見ると、やはり、麦藁帽子が好まれていたことがうかがえます。このフォトモンタージュには、現在は、松屋銀座のルイ・ヴィトンの場所にあった、明治製菓のビルが写っています。そこではアイスクリームを販売していたので、麦藁帽子を被りアイスクリームを食べる90年前の銀座の夏が広がります。

もちろん、このような写真に写り込んだ帽子はすべてモノクロです。そこで今回、石内都さんに、この時代の銀座にあったような帽子をカラーで撮ってもらいました。ご協力いただいたのは銀座5丁目にある帽子専門店の「銀座ボーグ帽子サロン」(*)。

撮影の後、石内さんはこう言いました。「帽子は自由な生き方をしようとした女性のおしゃれの象徴だったのかもしれない」。

ぜひ同店を訪ねてみてください。ひとつひとつの帽子をハンドメイドでつくる技術が銀座にしっかり息づいています。

銀座にまつわるさまざまなモノから見えてくる、銀座の、石内さんの、そしてあなたの物語です。

石内 都

フォトグラファー

1947年、群馬県桐生市生まれ。神奈川県横須賀市で育つ。1979年に「Apartment」で女性写真家として初めて第4 回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出される。07年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、13年紫綬褒章受章。14年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

05年、ハウスオブシセイドウにて「永遠なる薔薇 — 石内 都の写真と共に」展、16年の資生堂ギャラリーにて「Frida is」展を開催した。

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja