この連載をはじめるにあたって、石内都が撮影したいと希望したものの一つが「ボタン」でした。考えてみれば、明治の頃からテーラーが根付いたのは銀座なわけで、テーラーにボタンは必需品だから、銀座にはボタンのお店があって然るべきです。ボタンは日本にどのように広まっていったのか、試しに、西洋の文物の事始めを記した石井研堂の『明治事物起原』(日本評論社)を開いてみると、一例として以下のようにありました。

「明治十一年春ごろ、青春の女子にして、シャツを着用すること流行せり」

明治のある日、青春の女性がボタンと出合ったのは確かなこと。そのとき、青春の女性はこう思ったのではないでしょうか「これは便利!」。洋装はその後の日本に定着し、ボタンは生活になくてはならないものになりました。あまり意識することはありませんが、私たちは毎朝のようにボタンに手を触れます。

一方、石内都の『ひろしま』(集英社)を見ると、昭和20年8月6日の朝にも、ボタンを留めて街に出た女性がいたことがわかります。『ひろしま』は被爆した女性やこどもたちの衣服を写した写真集。その朝もお洒落な洋服に袖を通した人が確かにいたことが伝わってきます。そこにはきっと小さな喜びもあったでしょう。石内の写真はそんな小さなものまで奪う必要のないことを訴えています。いつの時代のどの場所でも。

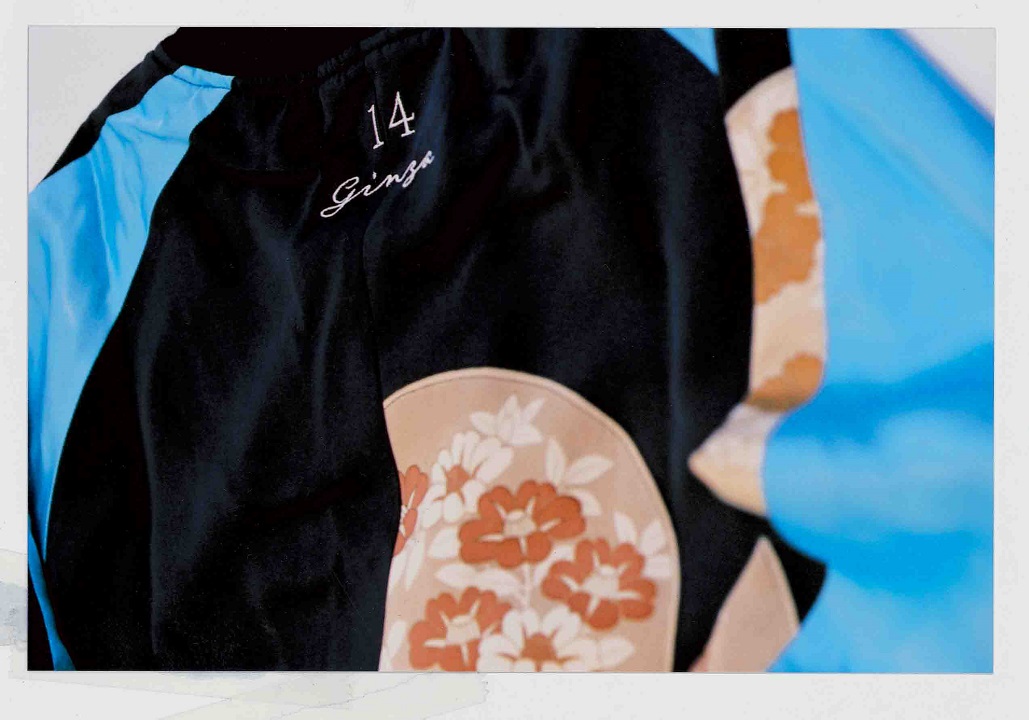

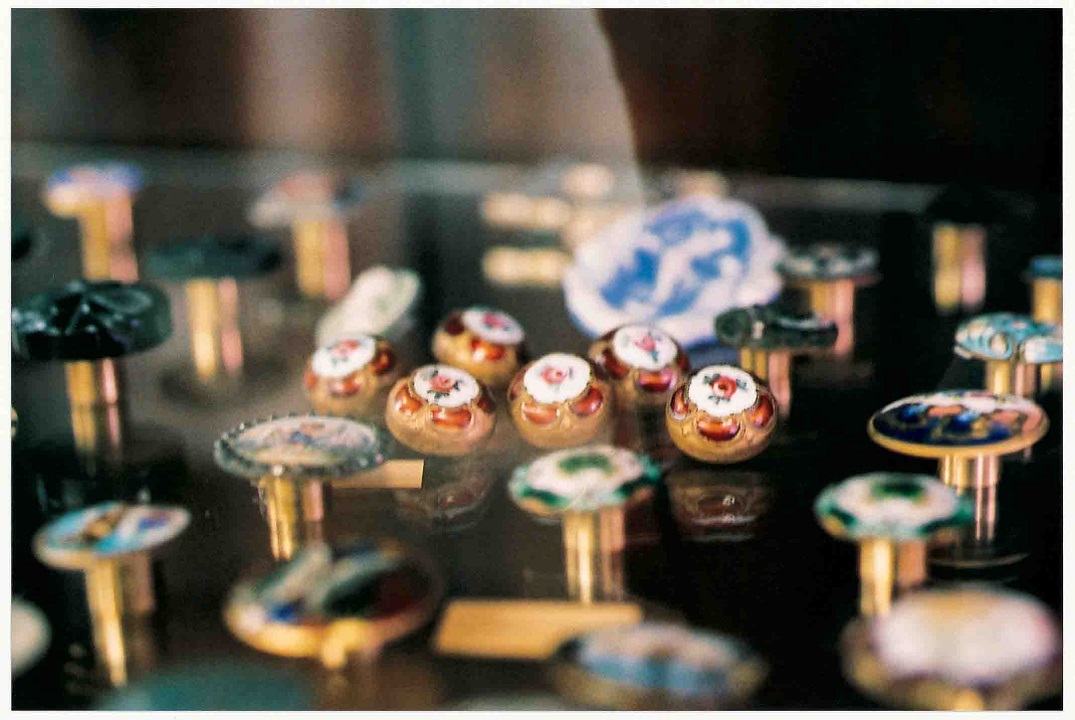

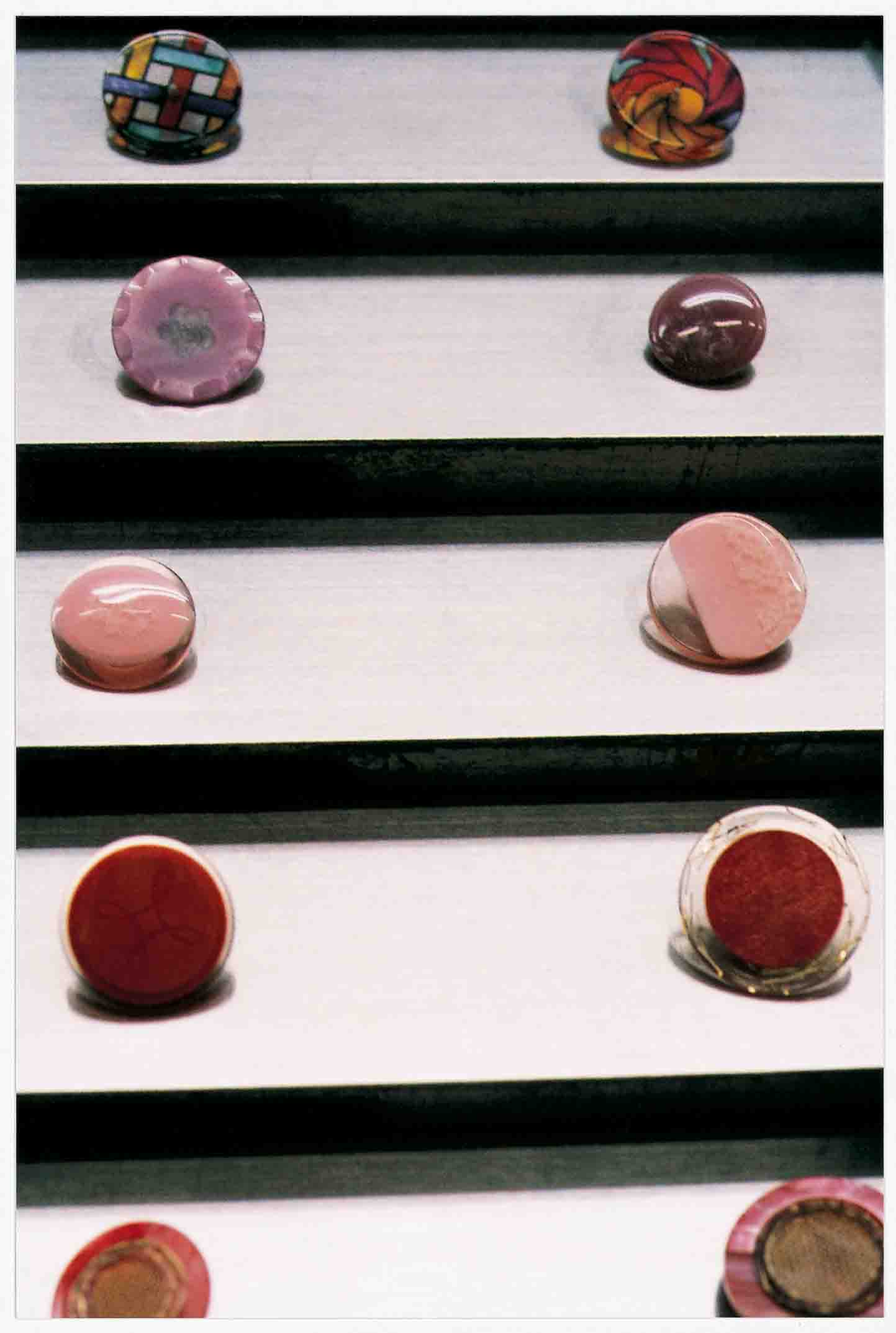

この夏、銀座1丁目並木通りのミタケボタンを石内と訪ねました。ミタケボタンは昭和21年に創業して以来、銀座の地でボタンを販売し続けています。壁一面とショーケースには数え切れないほどボタンがあります。なかには貴重なボタンもあり、なんと1800年代のアンティークも見ることができます。もしかしたら明治の青春の女性もこのようなボタンをつけていたのかもしれません。それだけのボタンのなかから選べるというのは、考えてみれば、すごいことです。私は、今年で10年目になるギンガムチェックのシャツのボタンをつけ替えてみようと思いました。

さて、ボタンを撮ってみての石内の感想はどうだったでしょうか。いつの間にか店内を撮り終えた石内はこう言いました。「ボタンが生きているよう」。ここに掲載した2つのイメージがそのときの写真です。小さな喜びを小さな喜びとして享受できる時間を思い、白い高瀬貝のボタンを6つ購入しました。

http://mitakebuttons.com/cms/

銀座にまつわるさまざまなモノから見えてくる、銀座の、石内さんの、そしてあなたの物語です。

石内 都

フォトグラファー

1947年、群馬県桐生市生まれ。神奈川県横須賀市で育つ。1979年に「Apartment」で女性写真家として初めて第4 回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出される。07年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、13年紫綬褒章受章。14年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

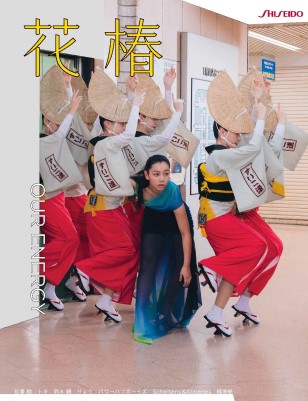

05年、ハウスオブシセイドウにて「永遠なる薔薇 — 石内 都の写真と共に」展、16年の資生堂ギャラリーにて「Frida is」展を開催した。

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja