資生堂ギャラリーが、新進アーティストによる「新しい美の発見と創造」を応援する公募プログラムとして2006年にスタートしたshiseido art egg(シセイドウアートエッグ)。第17回となる本年度は、林田 真季さん、野村 在さん、岩崎 宏俊さんの3名が選出され、2024年1月30日(火)~5月26日(日)にかけて個展が開催されています。グローバルでの活動経験を経てこれから活動の幅を広げていくアーティストたちのメッセージとは――。

3名それぞれの活動と今回の展示について、そして今考えることについて、アートジャーナリストの住吉智恵さんがお話を聞きました。Vol.2は、第2期展の野村 在さんです。

Vol.2 野村 在

第2期の展示作家である野村 在は、現在ニューヨークと神戸を拠点に活動し、すでに海外での個展など十分なキャリアを積んできた「もはやeggではない」ともいえるアーティストだ。しかし本人は「めちゃくちゃeggです」と言う。「海外では優れた作家が働きながら資金を貯め、何歳からでも新たなチャレンジをしています。僕もこれからもっと世界中の人たちに見てほしいと強く望んでいます」

野村は、写真や彫刻を素地とした多彩なメディウムを通して、生と死、さらにその間に横たわるものを露わにすることを試みてきた。創作活動を開始するモチベーションとなったのは、彼が10代で経験したふたつの「死」だ。そのひとつは、身体に障害のある家族の一人を失ったことだった。

「彼女の死をずっと受け入れることができず、自分自身が死に近づきたいと願うような危うい状態が続いていた時、実家が絵画教室をやっていた影響もあり、手を動かしてものを造ることや本を読むこと、音楽を聴くことが唯一の救いになりました。何より美術という表現があった環境に感謝しています」

本展では、彼女の遺品から発見されたという、誰にも届かず、誰にも読まれなかった手紙や日記を点字に翻訳し、ガラスの箱の内壁に施した作品『ギフト』を展示する。逆文字になるように装着された点字の言葉は解読不可能だが、強烈な光が当たった瞬間だけ正文字の影が壁に浮かび上がる。

やがて野村は武蔵野美術大学に進学したが、パーソナルな創作動機について周囲に話すこともなく、自意識を閉じていたという。一方、90年代〜2000年代初頭のロンドンのアートシーンでは、「YBA(Young British Artists)」と呼ばれる若い世代のアーティストたちが脚光を浴びていた。彼らの作品世界がまとう「死」の匂いや、破壊的でありながらポエティックな表現のなかに自身と近い感覚を見出した野村は、2009年にロンドン大学ゴールドスミス校への留学を敢行する。

「やっと自分の内面と外界が初めて合致しかけていた頃でした。大学ではレイチェル・ホワイトリードやマーティン・クリードといったYBAの作家たちを招いて指導を受けていましたが、モチーフからメディウムの選択まで、彼らに徹底的に鍛えられました。蜜蝋やアクリル樹脂、ラードなどフラジャイルな素材をあえて使うことで内面を表現しようとしましたが、作品が展示中にバラバラに壊れてしまうアクシデントも経験しました。制作意欲を喪失していたとき、友人が心配してポラロイドカメラをくれたんです。写真に記録することで壊れゆくものが存在した証明をそこに留めることができる、と気づいて表現のアプローチが変化していきました」

本展では写真技法を用いた作品が2点展示されるが、そのひとつが、100年間以上の間に撮影されてきたビンテージポートレート写真を燃焼し、その光を抽出した作品『バイオフォトンはかくも輝く』だ。1903年から2023年の間に世界各地で撮影されたポートレート写真(作家の家族/祖先も含む)を収集し、それらを暗室で燃やした炎を⻑時間露光により撮影した作品である。バイオフォトンとは、生命を意味するバイオと光を意味するフォトンを組み合わされた生物学上の言葉で、蛍のように人体から生物発光される微量な光のことだと言う。

「100年前に生まれた自分の祖父の写真と、同時代に戦った敵国のアメリカ兵の写真を見るとき、ふたりの人物が生きた紛れもない事実、アノニマスな歴史が同時に存在したことを不思議に思います。魂が存在するならば、死後の世界のどこかに残っているはずで、古い写真が(後世に)放置されているのはむしろ残酷なことだと思います。ならば写真を燃やすことで解き放たれて自由になれるのではないかと。僕の創作の主体となるのは、メディウムが壊れたとしてもその本質は損なわれず、存在の事実は消えないということです」

神戸出身の彼にとって、もうひとつの「死」にまつわる体験とは、中学生の頃に被災した1995年の阪神淡路大震災である。のちに2011年の東日本大震災では、彼は現地にボランティアとして赴いた。当時被災地では、津波で散逸し損壊したスナップ写真やポートレートの修復に取り組む写真家たちの活動も注目された。

野村はこうした震災の体験を経て、写真を水に印刷する写真装置を使って、亡くなった人のポートレートを水の膜に浮かび上がらせる作品『ファントーム Fantôme』を開発してきた。技術面では企業との共同研究を行っている。2019年にニューヨークへ拠点を移した頃、作家の友人たちから肉親の遺影10枚を提供してもらい、本作をマンハッタンのギャラリーで展示。コロナ禍で多くの命を失ったニューヨークの市民の共感を呼び、高い評価を受けた。

本展では、一般の方から過去に失った大切な友人や家族の写真がネットを通じて提供され、クラウド上に収集された写真データが会場で水に印刷される。写真を印刷するインクは水中に漂い、時間と共に溶解していく。

また本展では、これからの数十年間にわたって稼働し続けるパフォーマティブな作品を発表する。ここまで紹介した3作品が「過去」と「現在」を司るとすれば、本作は「未来」を司る作品といえるだろう。

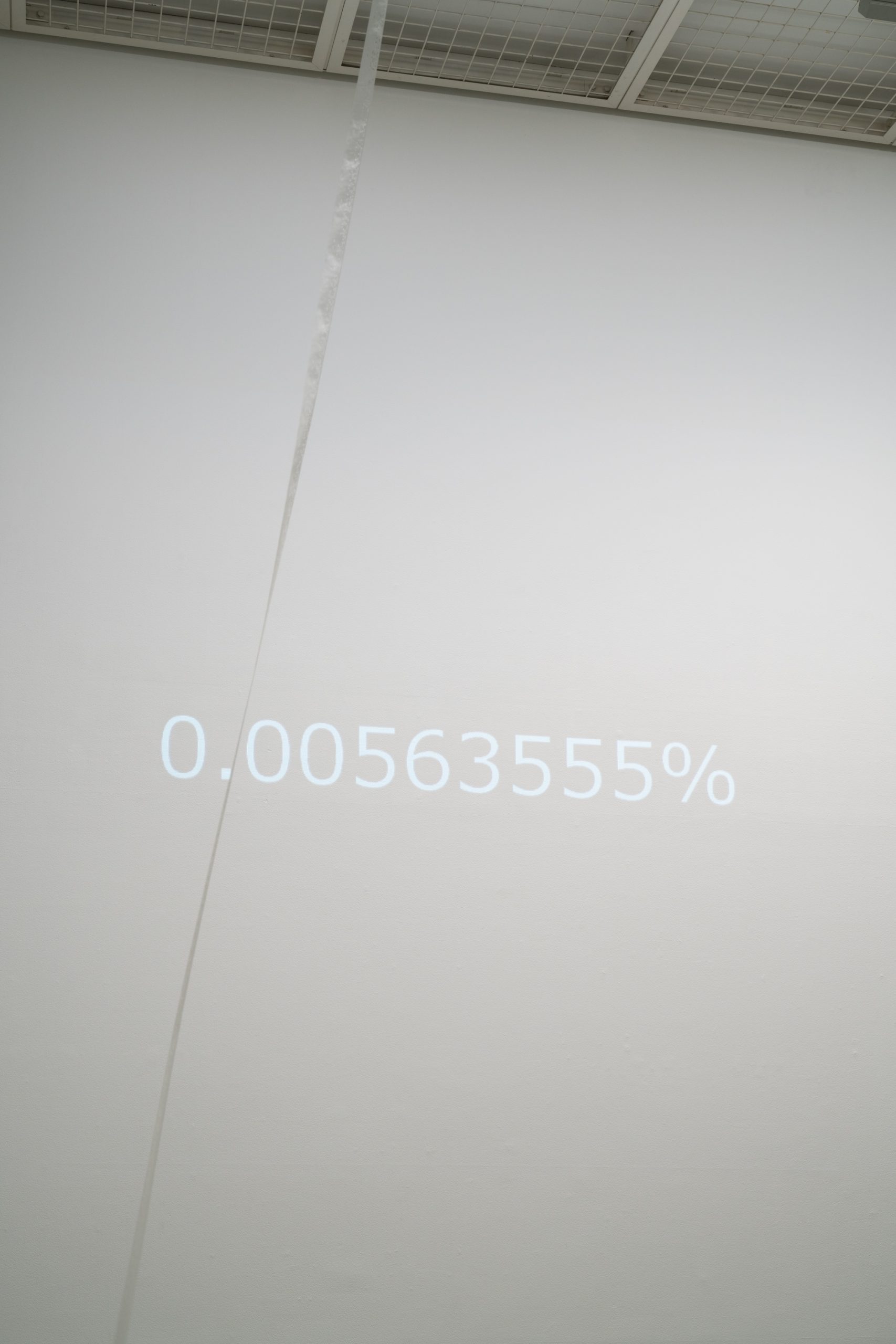

『Untitled(君の存在は消えない、だから大丈夫)』は、旧式のコンピューターの記録メディアである穿孔テープに、人間のDNAデータを打刻し続ける作品だ。天井から吊るされた打刻機がDNAデータを受け取り、展覧会期間中、自動で打刻し続ける。

人間の全DNAデータを約3GBとすると、二進法を用いてすべてのDNAデータを打刻するには、およそ地球1/3周もの穿孔(せんこう)テープ、時間にして約100年ほどかかる計算だそうだ。作家が没した後も打刻は続けられるよう指示書が準備されるという。

「DNAは究極の個人情報ともいえますが、この作品ではそのデータを情報の物質化の最古の方法ともいえるアナログ機器を使って、わざわざ物質として保存しています。我々の細胞が物質である以上、物質性から離れられないと信じています。透過性のある穴に記録されたデータは空洞の蓄積ともいえるでしょうか。僕にとって、人間についての情報のレイヤーが広がっていくイメージは、細長い素麺を干したときの無数の線です。人類の知識のすべてを記録するほどの強靭な弾力性を持つ切なくも美しいイメージと、壮大な宇宙の時間を想像して圧倒されるとき、大丈夫だ、と確信するんです」

野村と同じように、多感な時期に「死」や「破壊」「消滅」が人や物事を無化するかのような経験をして、生命の持つ意味を模索してきた人は少なくないだろう。特にいまデジタルデータ化された情報が濁流のように時間をも押し流す現代、物質的な存在の儚さや人間の本質に対して、アーティストに限らず誰もが鋭敏にならざるを得ない。

野村の作品はいずれも精緻で複雑なレイヤーを持っているが、その核には「個人が生きた事実は永遠に美しく世界のどこかに残る」という信念がある。震撼するほど一途なそのパッションに勇気づけられる人も多いはずだ。

野村 在(のむら ざい)

ビジュアルアーティスト。ニューヨークと神戸を拠点に、生と死やその間に横たわるものを露わにすることを試みている。写真や彫刻を素地とした様々なメディウムを用いて、人間の本質や存在の在り方を問いかけている。2024年には「Can’t Remember I Forgot You - 忘れたことすら、覚えていない」(トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京)、また2021 年 「Echoes」(Ulterior Gallery、ニューヨーク)など、国内外で個展を開催、作品を発表している。

https://www.nomurazai.com/

Instagram:@zai_nomura

住吉智恵

アートプロデューサー/ライター

東京生まれ。アートや舞台についてのコラムやインタビューを執筆の傍らアートオフィスTRAUMARIS主宰。各所で領域を超えた多彩な展示やパフォーマンスを企画。子育て世代のアーティストと観客を応援する「ダンス保育園!!」代表。バイリンガルのカルチャーレビューサイト「RealTokyo」ディレクター。

http://www.realtokyo.co.jp/