光には襞(ひだ)がある。濃淡と強弱の襞だ。やわらかくなったり、力強くなったり、膨らんだり、縮んだり、近づいたり、遠ざかったり。まるで呼吸しているようだ。だけど都市には、白んだ光が多い。どこもかしこも均等で、薄っぺらで、硬くて、味気ない。西方の神は初めに「光あれ」と言ったそうだが、それ以来、人は光を手に入れようとして、どこに行きついたのだろう。

東京・六本木のシュウゴアーツで三嶋りつ惠の個展が開かれている。三嶋は京都とイタリアを行き来しながら活動しているヴェネツィアン・グラスの作家で、現代アートの展示にも工芸の展示にも参加している。

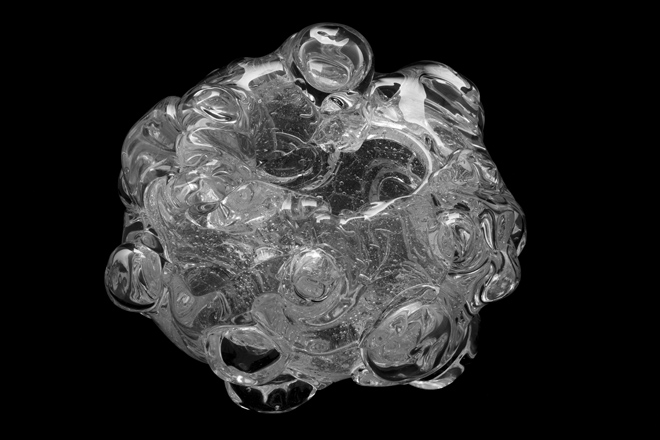

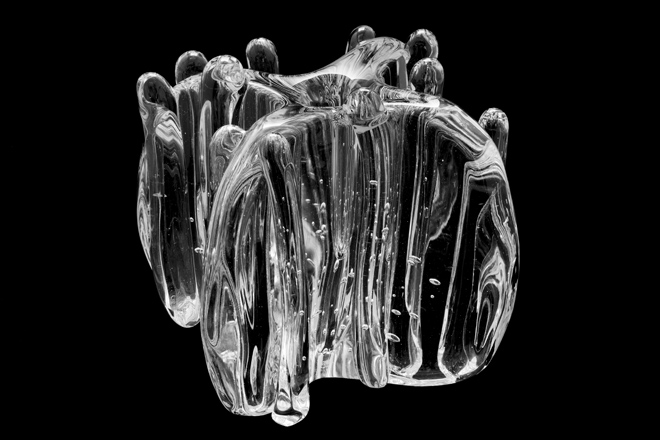

初めて彼女の作品を見たのは、多分10年くらい前だったと思う。ギャラリーでの展示だった。その時は、ダイナミックなうねりと、物質的な重みを感じる形状に、造形的な美しさを思った。それから時間が空いて、2014年に東京の思文閣銀座で見た時は、だいぶ印象が違っていた。畳の上に、手のひらに収まるくらいの小さな作品がいくつも置かれていて、手に取って触ってもいい、という展示だった。見た目よりもずっと、ずっしりと重くて、私はそのガラスの器を持ったまま、しばらく身動きができなかった。生きものを抱いているような感覚だった。

三嶋の作品には、雫のような、星のような、光が練られている。作者のイメージや、炉の炎とガラスの鉱物との出合いによる偶然性すら、どこか超えてしまって、そのものでしかないような形にまで、結ばれている。それ自体が生きているように、光が灯っているのだ。きっと作品は、自然光や生活の空気がよく似合う。風通しのいい場所。人や植物や動物の匂いが染みた場所。近くや遠くで物音がしている場所。だからこの展示では、窓辺に置かれた作品が一番、すっきりした顔をしているように感じた。光を浴び、外気に近くて、とてもうれしそうだった。歌っているようだった。美しかった。

その光の深みには 宇宙に散らばったもろもろのものが 愛によって一巻の書にまとめられているのが見えた。

――ダンテ『神曲 天国篇』(平川祐弘訳/河出文庫)

もうひとつ。個展のタイトルは『星々』という。それは宇宙から見た人間の、生きる姿を指すのだと三嶋は言う。人の深みに、星が灯っている。ならば作品は、星を映す鏡なのかもしれない。するとそれは、私たちのことだったのだろうか。まさか、私のことでもあったのだろうか? 銀粉をまぶしたという、水滴が連なったような作品には、覗き込む鑑賞者の顔が映る。

関連リンク

岡澤 浩太郎

編集者

1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。

https://www.mahora-book.com/