ひと月くらい前に見た絵のことを書こうとしている。それがどんな絵だったか、誰を描いたとか、手法だとか、コンセプトだとか、そういうことを説明するよりも、その絵を見た時の、心の印象をなぞるほうが、しっくりくる言葉になる。原美術館で行われている『エリザベス ペイトン:Still life 静/生』は、そんな展示だった。

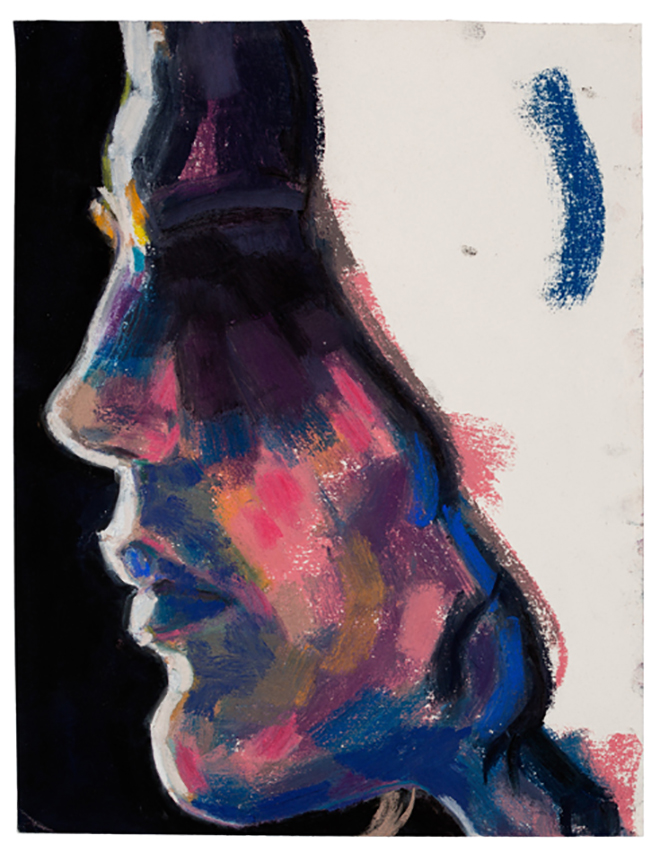

板に油彩 oil on board 27.9 x 35.6 cm 1995

Private Collection, New York

もう少し付け加えるなら、彼女の肖像画が誰を描いたものかなんて、タイトルを見ない限り、わかるはずもないのだ。ピート・ドハーティ、ジョージア・オキーフ、ルイ14世……いろいろな名前が並んでいるけれど、顔とか、輪郭とか、姿とか、そのほかの手掛かりとなる情報とか、ぱっと見て「これはあの人だ」とわかるものは、ほとんど溶けてしまっていて、そればかりか人物と背景の境目もあいまいになって、まるで、消えかけた夢のようにしか、残っていない。

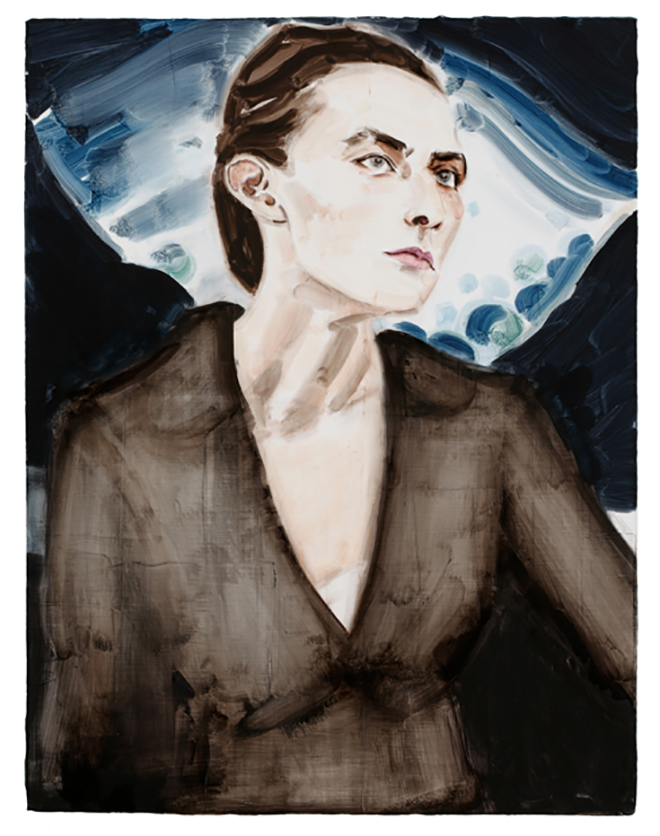

紙にパステル pastel on paper 29.8 x 23.5 cm 2013

Private Collection

ジョージア オキーフ 1918年のスティーグリッツにならって

紙に水彩 watercolor on paper 26 x 35.7 cm

2006 The Sander Collection

たとえば《Wのクロエ(3)》という絵は、色があわく滲んでしまっていて、息を吹きかけるだけで消えてしまいそうだ。誰を描いたのかは、ほとんど描いた本人の胸のなかだけにしまわれていて、彼岸に遠ざかった記憶の匂いのようなものしか、表れていない。だけど、絵を見ているほうの体に、風のようにすっと入ってくる。色と形になじまされる。じんわりと軽くなっていく。だからこの絵は美しいのだろうか。そうかもしれない。だけどむしろ、こう言うこともできる。この絵は、誰かを描いたものではなく、誰かに触れた時に、その人を美しいと思った、彼女の気持ちが留められているのだ、と。

手漉き紙にモノタイプ monotype on handmade paper

76.2 x 55.9 cm 2002 Private Collection, New York

エジプトのフロベール(ドラクロワにならって)

板に油彩 oil on board 31.1 x 22.9 cm 2009-2010

Collection of Harm Müller-Spreer

芸術は、美しいものによって導かれたのだと、以前書いた。また付け加えるなら、自分が触れた何かが、自分のなかに眠っている、美しいと思う感情を、呼び覚ましているのだろう。だから日々の暮らしでさえ、美しくなる瞬間があるのだし、芸術とは、自分のなかにある美を発見していく行為なのだ。誰かや何かに向けて描いたものが、自分の心を描いている。描くことも、書くことも歌うことも、踊ることも織ることも、誰かに捧げたり、批判や提起をしたりする前に、こんなセラピーにも似た反芻が、奥底には静かにあるはずなのだろう。

しぐれは、いまのまに歇んで、薄日がさす……楓の小枝に残った、五葉ばかり、もみじのぬれ色は美しい。こぼれて散るのは惜い。手を伸ばせば、狭い庭で、すぐ届く。

――泉鏡花「湯どうふ」(『鏡花随筆集』所収/岩波文庫)

(図版すべて© Elizabeth Peyton, courtesy Sadie Coles HQ, London; Gladstone Gallery, New York and Brussels; neugerriemschneider, Berlin)

岡澤 浩太郎

編集者

1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。

https://www.mahora-book.com/