音楽制作とアート作品づくりにはさまざまな共通点があります。

クリープハイプの尾崎世界観さんと現代を生きるアーティストとの対談企画。第5回は、資生堂ギャラリーで4月18日(日)まで開催されている「アネケ・ヒーマン&クミ・ヒロイ、潮田 登久子、片山 真理、春木 麻衣子、細倉 真弓、そして、あなたの視点」展からアーティストの片山真理さんにご登場いただきました。片山さんは身体を模った手縫いのオブジェや立体作品、装飾を施した義足を使用したセルフポートレート作品を制作するアーティスト。今回の展覧会のテーマとなるのは「境界」です。前編では、片山さん、尾崎さんが考える境界について、また作品制作に関する話をうかがいました。

「境界」とは何か? オブジェと写真で世界と繋がる

──今回の展覧会のテーマが「境界」で、片山さんはご自身で創作されたオブジェを撮影されたポートレートのシリーズなどの写真作品を展示されています。まずは「境界」というテーマについてお聞かせいただけますか?

片山 オブジェの制作は私にとって境界というか、自分の輪郭線をなぞっていくような行為だと思っています。また、輪郭というのは、私と他者を分け隔てるというよりは繋ぐものだというイメージを持っていて、今回の展示の話をいただいた際、常に自分が考えているテーマに近いと思いました。

これらの作品を制作したのはすべて2016年なのですが、この当時個人的にすごく悩んでいました。同じ年に開催された森美術館の展示(「六本木クロッシン2016展:僕の身体(からだ)、あなたの声」)では、これまでつくってきたオブジェを構成してインスタレーションをしたのですが、そこで全部出し切ってしまって。でも先の個展が決まっていたので、作品をつくらなくてはいうときに、“写真”というものにきちんと向き合ってみようと思い、撮り始めたシリーズが今回出した作品なんです。

尾崎 作品制作の始まりは写真からじゃなかったんですか?

片山 はい。写真からではなかったんです。もともと音楽もやっていましたし、絵も描いていましたし、もちろんお裁縫も好きでした。いろいろな形で作品をつくってきて、最終的に自分に一番合っていたのがお裁縫だったんです。お裁縫でつくったオブジェをインスタレーションするのがメインの作品だったのですが、伝えるときに、お裁縫のオブジェは小さいので見せ方によっては何だかよくわからない。そこで、写真という手法を使ったのが最初でした。自分が登場することで、足や手のかたちや、布や糸や針でぬいぐるみのようなものをつくっているということなどを説明的に見せる手段として写真を選んだだけなんです。

尾崎 “縫う”と行為と、“撮る”という行為について、片山さんはどういったイメージを持ってますか?

片山 同じようなものかもしれないですね。たまたま写真、たまたま針と糸を介して作品ができてるというか。写真もカメラを通さないとつくれませんし、プリントに関してはプリンターを介しているので、いろいろな人の手を介してつくっていく。写真は、オブジェよりも客観的に作品を見られる手段なのかなとも思います。どちらも、制作するときにしっくりくる方法で選んでますね。

尾崎 片山さんの作品を見ていて、自分のことをものすごく客観視しているんだろうなと感じていました。ずっと自分自身を外から見つめているような。自分は主観で表現をすることが多いので、真逆の感覚なのかなと思って刺激になりました。

片山 自分が写っていると思えないんです。妊娠したときとかも普通に写真を撮って、それを出品したら、「真理ちゃんヌードなんて撮ったのすごいね」って言われて。あ、これはヌードなのかと自覚した、そんな感じ。たまたまそこにあったから使ったという、自分の身体は素材の一個なんだという感覚です。

尾崎 その感覚はいつ頃からあるんですか?

片山 小さな頃から培ってきた感覚だと思いますね。やっぱり小さい頃から人に馴染みたいというか、なるべく目立たないようにしたい。出る杭にならないようにしたかったんです。足を切断する前は、補装具というごつごつしたブーツみたいなものを履いていたので、歩いているだけでこの人は何かあるという視線を向けられていて。9歳のときに義足になったのですが、みんなと同じ靴を履いて馴染みたいという気持ちが強くて。そこから歩行訓練をし始めたときは、本当にいろんな人の歩き方を観察して、方法を真似して、盗んで、自分に合うものを修得してきました。それは、お裁縫や写真の制作にも近いように思います。

尾崎 小さい頃からそれをやっていた、やらねばならなかったというのもあったんですね。

片山 そうですね。それが私の生きていく手段だったのだと思います。

尾崎 僕は、ちょっとでも友だちと違うことをして差をつけたいとか、そんなことばっかり考えていました。中学生の頃は同じ運動靴を支給されるから、先生にバレないようにどこまで細工できるか考えていろいろとやってみたり。真逆ですよね。みんなと同じであるということは、本来であれば幸せなことなのかもしれないけど、だからこそ、僕にはそこから外れようとする意識があったのかもしれないです。

片山 確かに真逆ですね(笑)。私は、とにかく“普通”の中に紛れ込みたかった。そういう人たちに興味があったのかもしれません。人と同じになりたいと思っても、周りからはそう見られない。常に人との距離を感じていましたね。でも、それが作品のスパイスになってはいるような気がします。作品を構成するときは、ここにギターがあってと最初に絵を描いて構成を決めてから撮るのですが、そういうやり方をしていると言うと、写真を撮る人からも絵を描く人からもちょっと違うと言われるんです。

尾崎 絵が最初に思い浮かぶんですか?

片山 そうですね。こういうシーンの、この瞬間をつくりたいという感じはあります。

尾崎 絵に描いたイメージと実際写真になったときのイメージに差はないんですか?

片山 差はありますね。思った通りのことはできないです。「shadow puppet」のシリーズを撮影したときとかは、納得いかないと思っていました。その前の2011年くらいに制作した作品が素晴らし過ぎて、それを超えられないと自覚していて。超えるための一歩、リハビリとして撮ったものなのですが、やはり及ばない。その後、数年経って、さらに客観的に見えてきて、やっといい写真じゃん!って思えるようになりました。作品が成長していったということなのかなと。

作品を制作する顔、広める顔、人はいくつも顔を持つ

片山 大学院のときの先生が木幡和枝さんという、スーザン・ソンタグと交流があった方なのですが、彼女から「別に今後作品制作を続けてもいいし、続けなくてもいいのだけど、今しか頑張れないことっていうのがあるのだから、それで100%出し切りなさい。もし、出し切れなかったら1年留年しなさい。今後長い人生を生きるために何か絶対つまずくことも悔しいこともあるだろうけど、私はこれをつくれたんだというのがあれば自信になる」そう言われて。その言葉で本当に頑張れて、いい作品ができて森美術館でも展示することができたのですが、結果的にそれを超えられなくなったんです(笑)。

2011年からもう10年経ちますが、今でも超えられないって思ってしまいますね。でも、当時の作品のよさもありますが、今には今のよさがある。2016年の作品はそのときにしかつくれないものだから、もう別にいいかなと思えるようになりました。

尾崎 最初の作品のほうがよかったと、結構言われるんですか?

片山 めちゃくちゃ言われますね。今撮ってるものは、セルフポートレートでもなくて、足尾の山を登って、今暮らしている地域や社会と自分の生活を重ね合わせたような作品なので、そっちがいいと言ってくれる人もいるし、前の作品のほうがいいと言われることもあります。すべてを「ありがとう」って受け止めますね。

尾崎 自分もそうなれたらいいなあ(笑)。よく周りからいろんなことを言われるんですけど、気にしないと思いつつ、結構そこに引っ張られてしまって。

片山 人っていろんな顔があるじゃないですか、それが時間によって変わっていってもいいんじゃないかと思っています。娘が3歳なんですが、赤ちゃんのときの彼女にはもう会えないと思うと確かに寂しい。でも、昨日と今日の自分は違うし、いろんな人たちとの出会いが地続きになって繫がっているなと思える。だから今はつくれるものをつくることが大事だなと思えるようになりましたね。作品に関しても同じで、あの頃とはもう違う自分だから、同じものをつくろうとするなんてつまんなくない?って。

尾崎 自分の場合、作品ができたときはすごく嬉しくて感動があるんだけど、だんだんその感動にも慣れていって、発売して1点を売るというよりはもう後に大量生産されてつくられていくから、その時点で違う感覚──売る側の思想になってしまう。もちろん作品をつくったときには感動も誠実さもあるんですが、完成してしまうといっぱい売れて欲しいと思い始めて……。なんか汚い感じになってしまう。その数字が次にも繫がるし、なかなか切り離せない。片山さんの場合はそういう感覚はありませんか?

片山 めっちゃあります(笑)。つくった直後は私だけのものなので、最高じゃんって思うんですが、展示されたり本になったり、作品が人の手にわたっていくと、どんどん私の手から離れていっちゃったなと思います。人に届けるときにはわかりやすくしなきゃいけないって思うし。でも、人の手にわたっていくときには、自分で譲れない部分以外はどう伝わってもいいと割り切って考えます。私も作品を売るので、売れたら単純に嬉しいって思いますね。とはいえ、オブジェは売らないんです。美術館に寄贈するとか、心から大切にしてくれる人に差し上げるとか。

尾崎 たとえ作品が自分の手もとから離れていったとしても、“売る”という世界に立ち入らないことで、感動とか誠実さが汚されない、そんな感じなのかもしれませんね。

──後編に続く

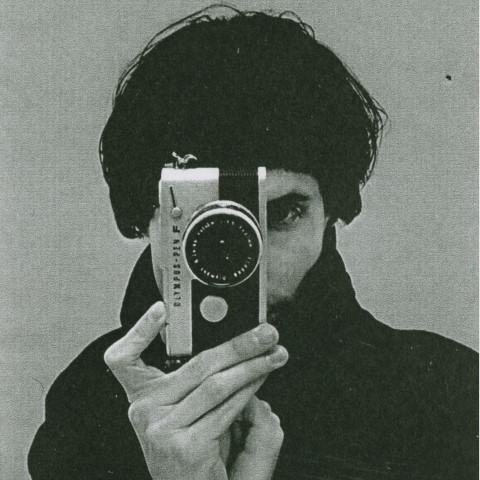

片山真理

アーティスト

先天性の四肢疾患により9歳のときに両足を切断し、身体を模った手縫いのオブジェや立体作品、装飾を施した義足を使用しセルフポートレート作品を制作する。自身の身体を起点に、糸と針を用いて他者、社会、世界とのさまざまな境界線を縫い繋いでいる。

会期:2021年1月16日(土)~4月18日(日)

会場:資生堂ギャラリー

開館時間:平日11:00~19:00、日・祝11:00~18:00

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合も休み)

住所:東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビルB1

TEL:03-3572-3901

詳しくはこちら→資生堂ギャラリー公式サイト

尾崎世界観

ミュージシャン

バンド「クリープハイプ」のボーカル、ギター。独自の観察眼と言語感覚による表現は歌詞だけでなくエッセイや小説でも注目を集める。著書にエッセイ集『苦汁100%』『苦汁200%』、小説『祐介』(すべて文藝春秋)、エッセイ集『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)などがある。2021年1月に発表された小説『母影』(新潮社)は、芥川賞にもノミネートされ話題となった。同年12月8日にはニューアルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』が発売。2022年4月に歌詞集『私語と』(河出書房新社)を刊行した。

2023年3月には幕張メッセ国際展示場・大阪城ホールというキャリア史上最大規模の会場にて、アリーナツアー 2023「本当なんてぶっ飛ばしてよ」を開催する。

http://www.creephyp.com

谷本 慧

ヘア&メイクアップ アーティスト

1986年生まれ。大阪出身。大阪の店舗を経て、上京後、原宿BRIDGEに7年間所属。2019年CITY LIGHTS A.I.R.に参加。サロンワークを軸に、広告、雑誌、TV、MV、CDジャケット等、音楽を中心としたヘアメイクを担当。

https://www.instagram.com/3104tanimoto/

https://satoshitanimoto.tumblr.com/

Nico Perez

写真家

1986年、スペイン・マラガで生まれる。幼少期にイギリス・ロンドンに移住し、スペインとイギリスを行き来しながら子ども時代を過ごす。2008年、初めて訪れた東京で、街の「青い」空気感や都市の孤独感にインスピレーションを受ける。 2009年、ロンドンで開催された写真家・川内倫子氏のワークショップのメンバーに選ばれ、写真家になることを決意し、東京に移住。2015年、初の写真集『Momentary』を発売し、同時に個展 を開催。以降、個展「Stills from life」(16年)、「Kingsland Road」 (18年) 、「Chasing Blue」(19年) 、「離れる | Take Off」 (21年)、「Havana, Cuba “The Reprint”」(21) を開催。東京を拠点に活動中。。

https://pereznico.com/

https://www.instagram.com/n_perez_

上條桂子

ライター/編集者

雑誌でカルチャー、デザイン、アートについて編集執筆。展覧会の図録や書籍の編集も多く手がける。武蔵野美術大学非常勤講師。著書に『玩具とデザイン』(青幻舎)。2022年10月には編集を手がけた『「北欧デザイン」の考え方』(渡部千春著、誠文堂新光社)が発売。

https://twitter.com/keeeeeeei

https://www.instagram.com/keique/?hl=ja