「その作り付けの棚は楽が作ったものです」

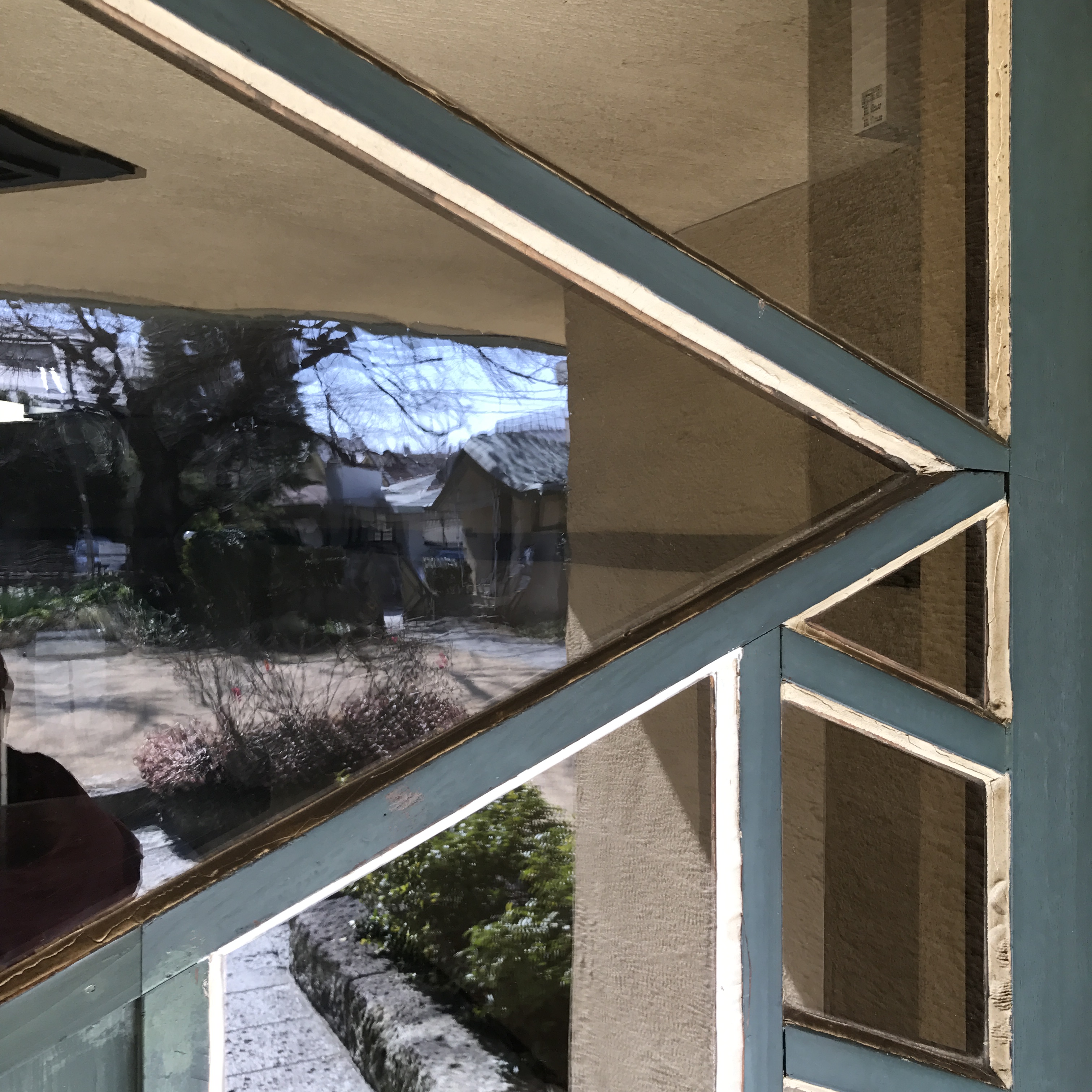

以前は伯父にあたる楽さんの事務所だったという現さんの目白の建築事務所のソファに座ると後ろの壁面上部が長い本棚になっていた。カメラの大森克己さんが、

「きれいだなあ、ここの部分がきいてるなあ」

と棚のコーナーのあたりにシャッターを切っている。ライトがタリアセンで暮らした最晩年、新の息子である楽さんはそこで学んだ。ライトはその後半生で、ユーソニアン住宅という、プレーリーと呼ばれた草原住宅よりは安価に作ることができる一般向きの住宅を提案した。プレーリーがやや高価な家づくりだったのに比べ、ユーソニアンはより庶民的な価格で作れる、板張りを多用した温かみのある家になっている。楽さんが作った棚も、ユーソニアン系のものらしく、木のぬくもりが印象に残った。タリアセンの共同生活を楽しむ方針は楽さんが滞在したときもしっかり残っていたらしい。

「男性でもキッチンに入ればその動きが分かるから設計にいきてくる。それからいろんなお客さんと付き合うから上流階級の所作を学ぶために、週末にはドレスを着て、集まってコンサートをしたり、食事をしたり。家畜の世話から始まって、全般的な生活を経験させた。いかに快適に、自然に溶け込む生活ができるかという、その実践。晴れた日に製図していたら、天気がいいのに何で家にいるのか、外をみて観察してこいと怒られたと。設計するだけではなくて、自然観察することで分かるんだよということを教えてもらってる。貴重な経験ですよね」

現さんは新とライトを結び付けたものも、自然だったのではないかと言う。

「新自身は農業に従事していたわけではないですが、実家は農家で土に近い生活をしていた。ライトも11歳の時に伯父の農場に住み込みで働かされている。そうした背景があって、二人が共通の思想を共有できたのではないかと推測しています。ライトは有機的建築を唱え、遠藤新はどうしたらその建築が許されるかということを書いています。神が作ったものが大自然だとしたら、人間が作るものはそこにあっても失礼に当たらないようなものでなければならないという考えですね」

新は福島県相馬に生まれた。遠藤家は地主で人望もあったが、さほど裕福ではなく、優秀だった新も篤志家の援助でようやく相馬中学、旧制二高、東京帝大へと進学している。もともとは相馬藩士だった祖父新六郎は仙台藩の領地へ移って遠藤姓をもらい、農民となった。父慶蔵もそれを継いだ。新には農民の生活が、身にしみこんでいただろう。日本のインテリが画一的な「文化住宅」を求めたことも次のように皮肉をこめて批判している。

かつてブルノー・タウトは桂の離宮を絶賛したと聞いております。そして日本人は今更のように桂の離宮を見直して、タウトのひそみに倣うて遅れざらんとした様です。但し、私は深くそして堅く信じます。タウトは桂離宮に驚く前にまず所在の日本の百姓家に驚けばよかったのです。そしたら日本に滔々として百姓家を見直すということが風靡したかもしれませぬ。

(遠藤新「一建築家のする―日本インテリへの反省」『国民』1949年3月)

流行を追って、古いものを捨てていくのではなく、その土地で暮らす者が編み出してきた、地に足のついた建築に学ぶこと。それは、自然の中で日々の生活を営むことを建築以上に重んじたライトの思想と共鳴している。

もう一つ見えにくい形ではあるが、ライトと新をつないでいたものに、ユニテリアンの思想がある。ライトの祖父の代からライトに受け継がれたこの宗派は、明治維新後に日本に伝わった。福沢諭吉らが1887年に米国ユニテリアンのナップ牧師を招聘し、そこから労働運動の歴史が生まれていくなど日本にも大きな足跡を残している。キリストの神性を否定、世界は自然の原理によって形成されていくと考え、他の宗教も認めるこの宗派の思想は、キリスト教の中では異端視されたが、日本人には受け入れやすかったのだろう。

新は、1911年に帝大入学後神田三崎町のYMCAの宿舎に下宿していたらしく(遠藤陶「遠藤新物語」13)、大学の人間関係よりは、クリスチャンたちとの交流に惹かれていた。上京後2か月で洗礼を受けている。後に首相となり、当時YMCA宿舎で法律相談所を開いていた片山哲もユニテリアンの一人であり、新は親しく付き合っている。南迫哲也は新とライトが偶然にも同じユニテリアンであり、「思考の基礎に同じアンテナを保有していた」と分析している(南迫哲也「遠藤新の作品にみるフランク・ロイド・ライトの影響:有機的建築の伝承」工学院大学博士論文、2000年)。

完成と同時に大震災に見舞われたライト館は従業員をはじめ、多くの人の手で類焼を免れた。犬丸徹三支配人が即座に電気のメインスイッチを切らせた機転は有名だが、直接火の手に立ち向かった人々も少なくなかった。

東京電燈本社を焼いた猛火が道路一つ隔てた北翼部を襲いかけた。従業員らは、建物外側からよじ登って窓を閉鎖、屋根に上って、火のついた家具を外に投げるなどして火災を防いだ。(中略)水道管破裂による消火用水の不足も被害を大きくしたが、正面に設けた池が水の供給源となり外国人宿泊客もバケツリレーに加わった。

この震災では、池も設計者ライトの先見の明とされた。

(『帝国ホテルの120年』2010年)

震災から2か月後、新は次々に無数のバラックが街に立ち並ぶ様について嘆いた。

それ等は少しも単純と素朴に還元されはしないで、ただただ粗末と拙劣で押し切って居るものばかりだ。(中略)何故建て直さずにすむ様には造れないのか。初めは単純で後で必要に應じてよくし得る様につくる、それをバラックといふのだ。単なる間に合せ、直に困る間に合せといふ意味ではないのだ。

(「バラック、バラック、バラック」『婦人之友』1923年11月)

新にとっても、ライトにとっても建築は、周囲の自然とそこで営まれる人の暮らしに思いを致して、生み出すものだった。最初から壊す予定のようなものを作ることは論外だったに違いない。「壊す予定」、それは住む人の視点でなく、言うまでもなく為政者の視点である。

現さんは、今の福島の仮設住宅にも当初は断熱材が不十分で後から足すことになったことや、ライト研究者の南迫哲也先生の話をしてくれた。南迫氏は郡山市、会津若松市、いわき市の仮設住宅の設計を行ったという。

「先生がロフトを作って収納できるようにしたらいいのではと提案したが、行政からだめだと言われたという。どうもわざと居心地悪くしている。はっきりとした理由は告げられなかったが、南迫先生は(避難者が)居つくのでだめだということではないかと推測しました。仮だからといってどうでもいいということではなくて、逆にそういうところだからこそ、そこで暮らすことで将来への期待を持ってもらいたいところなのに、行政はその辺がわかっていない」

関東大震災のバラックに比べれば程度はよいものになっただろうが、「仮設」について底辺に流れている発想は何も変わっていないことに気づく。新の三男陶は新の故郷である福島の相馬に建築事務所を開いていたが、3・11が来る前に亡くなったという。陶が生きていたら、新が生きていたら今、福島にどんな建物を見せてくれたのかなと思う。

バラックについての論考が載った『婦人之友』は、辰野金吾批判や忌憚ない発言で建築界のメインストリームから外れていた新が、多くの文章を発表した雑誌だった。新が学生時代教会で出会ったという羽仁もと子・吉一夫妻が1903年に創刊(当時は『家庭之友』)し、今も出版を続ける「婦人之友社」は広くその名が知られている。もと子らが自由学園を1921年に開くとき、新は校舎建設にあたりライトを紹介する。自由学園はその後新が設計した校舎が東久留米市に完成して移転するが、初代の校舎は目白に明日館として残っている。帝国ホテルと並行してて取り組まれた新とライトの共作だ。言葉の壁を越えて、ライトは羽仁夫妻の目指す教育方針に共感したようだ。新もライトを助け、椅子や作り付けの家具、内装までを共同設計者としてデザインした。

中央にホールと食堂があり天井が高くなっている他は、左右の回廊部分に教室が置かれ、薄緑の屋根が平屋のように低く連なっている。その低さに何とも心が安らぐ。色彩も屋根の薄緑が柱や壁のクリーム色と、庭の芝生の緑と相まって美しい。教室は展示室になっていたり、今も様々な団体が講義や活動に使用できるようになっており、ホールでは喫茶休憩ができる。光がぜいたくに差し込むホールは食堂と共に結婚式場としての利用も多いという。食堂に入ると、新が作った六角形の背もたれの木の椅子、使い込まれた木のテーブルに群青色のカーテンが添えられた窓から穏やかな陽が差し込んでいる。修道院のような、祈りの似合う、それでいて親しみの持てる場所だった。ふと見ると、木の壁掛けにキリスト者の言葉か、英語が刻まれていた。

Christ is the Head of this House

the Unseen Guest at every Meal

the Silent Listener to every Conversation

新とライトを思った。新はその建築が「許されるか」「正しいか」と思案した。ライトは「私は真実を信じ、それが我らの有機的なる造物主となることを信ずる」と書いた。無から有を生み出す建築家は、見えないもの、聞こえないものを感知し、問いかけた。確かに存在する大きなものに畏れをもって対し、答えを得ようとすること。それを祈りと呼ぶのであれば、新とライトは真に祈り、神の意志に忠実であろうとした建築家であっただろう。二人にわずかに差があるとすれば、ライトが信じた神を「真実」としている一方、新の思想の中では神を前にした人間が、より思考する主体となっている。差はあれど、どちらも人間の生活やその生き方を考え続けた点は共通している。

建築評論家の神代雄一郎は「ライトは、ジェファーソン時代の、開拓時代の本当に理想をもった自由なアメリカを求めた。なぜ現代のアメリカ人は、自らを拘束し、縛ろうとするのかと叱った。本当の民主主義の再建のために運動した」と述べている。ライトは建築家として民主主義を志向した。新は民主主義こそ掲げなかったが、文明開化の街や生活の西欧化に、「国民生活の貧困と生活形成の動揺」を感じていた。土地と結びついた人間の文化や生活が崩れていくことに、危機感を覚えたのだろう。表層に惑わされず根源的に考え続けることを止めない人だった。戦時色が強まる中でも「八紘一宇」という観念的なスローガンに対して臆することなく疑問を呈し(座談会「大東亜共栄圏に於ける建築様式」『建築雑誌』1942年9月)、満州の地で建築する際も、日本人が「大陸する」ことが果してできるか、という根本的な問いを自らにつきつけた(遠藤陶「遠藤新物語 93」)。

ライト館は、支配人が外国人から日本人になったというだけでなく、外国人の賓客ばかりでなく、日本人客にもっと間口を広げる方向へ転換したという意味でも時代を画した存在だった。ライトと新が酷評した「銀座の街並みの醜悪さ」を、ライト館に込められた土地と神への敬意を、どれほどの日本人が理解したかは分からないが、帝国ホテルは「ミカド」の国のホテルとして、皇居に寄り添いつつ生まれ変わり、その哲学的とも言える存在感で人々に鮮烈な印象を残した。大正末に完成し、高度経済成長のさなか壊されたライト館には、風土とそこに生きる人間の生活を模索し続けた二人の建築家の力強い祈りが込められていた。

「そろそろそういうことを受け入れられる時代になってきたんじゃないかと思うんですよね」

東京でも地方でも、土と関わりながら生きることを選んだ同世代の友人たちの顔がいくつも思い浮かんだ。それから、目に見えない神様のことや、失われつつある習俗などに心惹かれ、民俗学的な関心を持つ知人も同世代で少なくないと感じる。おそらく、この国のあちこちで、失われた何かを感じることのできる感性が生まれ始めている。それらは、ライトと新の建築にこめた祈りとも共鳴するはずだ。

そんなことを思いながら、現さんの言葉に、思わず深く頷いている自分がいた。

寺尾 紗穂

音楽家/文筆家

1981年、東京生まれ。2007年、ピアノ弾き語りによるアルバム『御身』でメジャーデビュー。 CM、エッセイの分野でも活躍中。2014年11月公開の安藤桃子監督作品「0.5ミリ」(安藤サクラ主演)に主題歌を提供している。著書に『原発労働者』(講談社現代文庫)、『南洋と私』(リトルモア)などがある。

http://www.sahoterao.com

大森 克己

写真家

1963年 神戸市生まれ。1994年第9回キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。国内外での写真展や写真集を通じて作品を発表している。主な写真集に『サルサ・ガムテープ』(リトルモア)、『encounter』(マッチアンドカンパニー)、『サナヨラ』(愛育社)、『すべては初めて起こる』(マッチアンドカンパニー)など。

http://www.instagram.com/explore/tags/ginzaspacetimewalk/