戦前ならいざ知らず、今時「帝国〇〇」なんて会社も店名もそうそう見かけない。軍国主義の時代に「大日本帝国」とか「帝国日本」という使われ方をしたこの言葉は、どこか物騒な臭いが残っている。終戦を境に急に使われることが減った言葉の一つかもしれない。東京生まれながら、帝国ホテルに行ったことも見たこともなかった私は、このテーマを掘り下げることに決めたときも、「帝国ホテルか」と少し身構えていた。「帝国」の威信をかけて建設されただろうことくらいは想像がついたけれど、その他は未知数。自分のアンテナがどんな方向に転んでいくのか、まだ全然見えていなかった。

学生時代に、帝國ホテルの小ホールで新劇教會の芝居を見た。横光利一の「男と女と男」、板垣守正の「自由當異變」などの劇を上演した。

改造社に入つて、ロシヤのヴァイオリニストのエルデンコを帝國ホテルに迎へに行つた。

(上林暁「帝國ホテル」『草餅』筑摩書房、1969年所収)

帝国ホテルには演芸場があった。1927年に改造社社員となり、編集者をしながら密かに執筆を続けて作家となった上林の回想を見ると、小ホールもあったことになる。横光と板垣の作品は、1926年の春に相次いで上演された。他にも、山本有三、武者小路実篤、チェーホフ、久米正雄、岸田国士、正宗白鳥、菊池寛、谷崎潤一郎らの作品が多い月には5本も上演されている。関東大震災後の火災や倒壊で帝劇を初めとする多くの劇場が失われた中、震災やその後の火災を無事くぐりぬけた帝国ホテルの演芸場は日本の「現代演劇史のなかでも最も重要な舞台の一つとなった」(『帝国ホテル百年史』、1990年)。当時の重要な諸公演が、上演できる場所を求めて帝国ホテルに殺到したというわけだ。

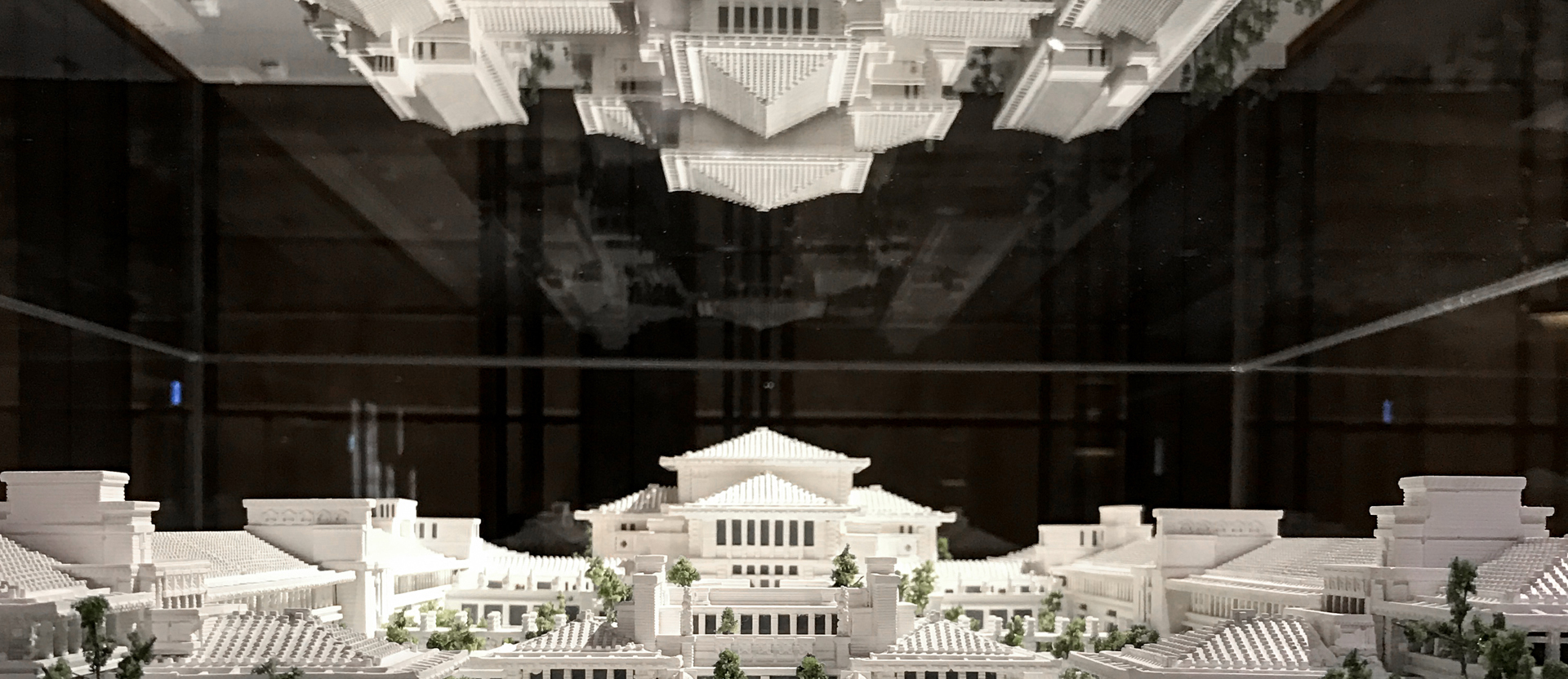

しかし、その当時の帝国ホテルは、井上馨とその下でドイツ通の青木周蔵が先導して作った1890年開業のドイツ風の外観ではない。この初代にあたる建物は外国人支配人が迎えられたが、日本の事情に疎かったことや、ホテルの客層は、ほとんどが外国人で日本人の利用はまれだったため、宿泊客が数人の日もあり、赤字経営が続いていた。営業成績も安定しない中、期待をもって迎えられた新支配人林愛作は、かねてから話のあった新館建設計画に際してアメリカ人建築家フランク・ロイド・ライトを推した。関東大震災後、早速演芸場を提供したり、大使館や新聞社などの企業の避難・仮移転場所となったこのライト設計の新ホテルは、お披露目当日の1923年9月1日に関東大震災に遭遇するという数奇な運命を負っていた。期せずして、多くの日本人ができたてのライト館で、再起を図りながら仕事をしたことになる。上林が入社した改造社もその一つだった。

震災後は、音楽や演劇のほか、映画上映や伝統芸能の公演、料理などサービス全般が充実していった帝国ホテルだったが、1930年代には徐々にダンスホールに規制がかけられていき、帝国ホテルだけダンスを許されるという事態が起こっていた。やはりそうした戦時色が強まってからのメニューなのか、上林は改造社編集部仲間と帝国ホテル食堂で「食用蛙」を食べたら田舎では便所の臭い消しに使う「ボウフウ」(セリ科の植物)がツマにしてあったとも回想している。ちなみに、終戦直前の7月帝国ホテルに泊まった正宗白鳥は、「『米を七勺ずつ出せば朝晩の食事が出来る』さうであった」と、すでに帝国ホテルの食事さえ米を持参しなければ食べられなかった戦争末期の状況を伝えている(正宗白鳥『人間嫌ひ』)。上林は開館44年目にして、壊されゆくライト館に思いをはせながら、思い出を書き記したのだろう。取り壊しが始まったのは1967年12月1日だった。

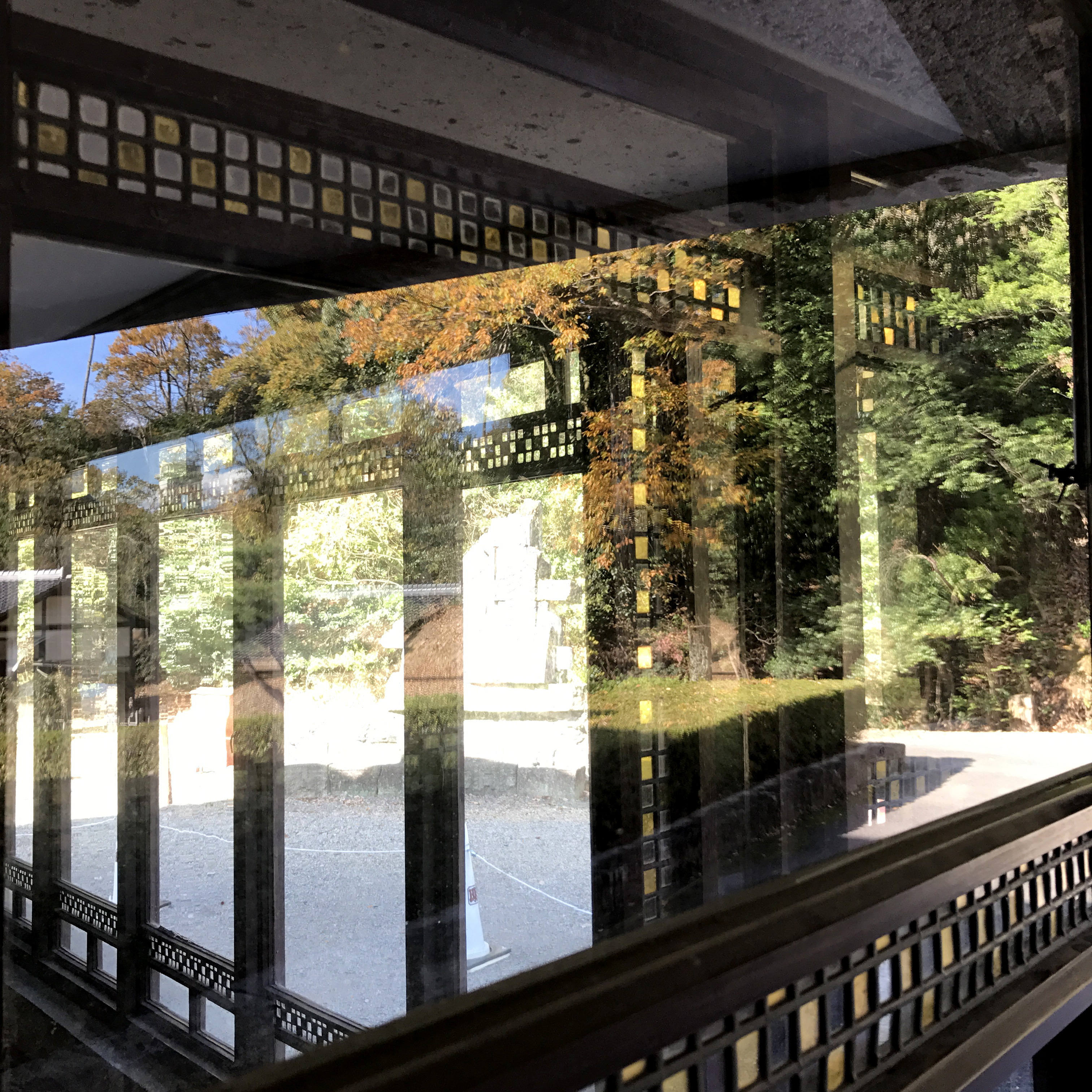

とりあえず現在のホテルの容貌も見てみたいし、現在もライト館の一部が残されて往時の雰囲気を偲べる場所がある、というので新橋から歩いて、帝国ホテルへ向かった。ライト館の面影は、現在ホテル本館中2階のオールドインペリアルバーに残っている

入ってまず横長のカウンターが目に入った。店内は薄暗いが空間を広く感じる。カウンター内には、バーテンダーの背後にも陳列カウンターが設けられており、そこにボトルがずらりと並んでいる。そのカウンター背後の中央の壁面には不思議なテラコッタがカウンターから天井まで格子状に並んでいた。よく見ればそれらは、五重の塔を思わせるような形に彫り込まれており、不思議な存在感を放っている。テラコッタの格子の左右には大きな大理石で作られた六角形の枠組みが2つずつあり、その中に一回り小さな六角形がくりぬかれ、奥に六角形の鏡がはめ込まれている。鏡の前にはやはり酒のボトルが並んでいて、多分カウンターの座る場所によって、鏡に映った瓶のすきまから客の顔が見えたり見えなかったりするのだろう。

陳列カウンター中央の下部はやはり陳列棚になっており、ここに置かれたボトルたちは棚の奥からぼんやりと優しい黄色でライトアップされて特別美しい。カウンターは私の他におじさんが一人、背後のテーブル席に一組、入り口に近い方にもう一組、仕事の時間帯だからだろう、全員おじさんだった。意を決して2000円以上するサンドイッチを注文した。店内をあちこち見まわしていたからか、カウンターの女性スタッフが、

「ライトのことでいらして頂いたんですか?」

と、関連の本をそっと置いてくれた。その気遣いが温かく、女性一人でもくつろげる感じがした。この日が奇しくもライト館が取り壊された日からぴったり49年後にあたる12月1日であることに気づいたのは、家に帰ってからだった。

ライトの建築はよく「有機的建築(オーガニック・アーキテクチャー)」という概念で説明される。幼少から叔父の下で農的生活を経験させられたライトは自然の造形物の中に理想の形をみていた。自然界は、それぞれの部分が関わり合いながら、一つの完全なものを形作っている、という考えであり、サボテン、エビの殻、亀の甲羅など、形一つとっても、建築はまず自然の造形から学ぶべき、とライトは考えていた。ライトは有機的建築の特性の一つは単純性だという。それは自然の姿であり、同時に本来人間の魂を導く灯火になるものだが、現代の人間はそれを理解できない。

いまや、単純であるということは勇敢なことなのだ。単純になりたいと言うだけでも勇気がいる。それは、単純性という概念が本当は何を意味しているのかを問う、魂の仕事なのである。

こうした事柄の根本にまで辿り着こうとすれば、我々は必然的に魂の中へ入っていく。頭で考えるだけでは足らない。我々は頭で考えられることを過大評価し過ぎている。

(フランク・ロイド・ライト『自然の家』ちくま学芸文庫)

ライトは難しいことは言っていない。むしろ自然の造形を手本としてきただろう昔の人間の感性に連なる普遍的、根源的な主張は分かりやすいくらいだが、建築家の中ではやはり異質な存在だっただろう。数値的な計算はせず、しばらく目を閉じたかと思うと直感のままに正確な図面を描きあげる天才肌。人物も魅力的だったのだろう、ウィスコンシン州で手に入れた土地をタリアセンと名付けると、そこには弟子たちが集まって設計を学びつつ、暮らしを共同で作っていくというコミューンのような集団が生まれた。ライトの重要な拠点となったタリアセンはウェールズ語で「輝ける眉」を意味する。ライトの祖父リチャードはウェールズからの移民だった。帽子作りを生業としていた祖父は、熱心なユニテリアン信者でもあり、アメリカでは説教の傍ら農業に取り組んだ。ユニテリアンは、プロテスタントに属すポーランド発祥の新宗派という。神の存在は認めるがキリストは神ではない、受胎告知やキリストの起こした奇跡に懐疑的、など独特の合理的な信仰で、他宗派から異端視されていた。そんな生きにくさから逃れようとリチャードは妻子を連れてアメリカへ渡った。

このとき、ライトの母アンナは5歳。ウィコンシンのイクソニアに暮らすも、ここでも宗教的な偏見が存在した。一家はさらに場所を移り、スプリングフィールドの谷(バリー)に安住した。後のタリアセンもこの付近である。タリアセンはライトの母がライトに与えた土地だった。女性問題で周囲から叩かれていたライトは、タリアセンに逃げ込んで自らのコミュニティを確立していくことになるが、ここでもライトの不倫の恋に反感を持つ敬虔なクリスチャンの使用人が殺人事件を起こしてしまう。スキャンダルの続いたライトにとって、帝国ホテル設計は一つの大きなチャンスでもあった。そして、彼のホテルが関東大震災を耐え抜いたという事実は、その後長らくライトの耐震神話のように残った。実際は地下のプールにひびが入り、一度も使われずに倉庫になったり、大谷石(おおやいし)の落下や柱が倒れた箇所もあり、無傷ではなかった(『帝国ホテル百年史』および山口由美『帝国ホテル・ライト館の謎』集英社新書、2000年)。しかし、大きな破損は免れた。ロスにいたライトは、タリアセン経由で大倉喜八郎の息子の帝国ホテル社長喜七郎からの電報を受け取る。そこには「天才の記念碑」として無事にホテルが残った、と報告されていた。

震災前年の1922年7月1日、完成前のライト館だったが一部がこの日から開業された。これを区切りとして、ライトは残り1年以上の施工を残して帰国する。以後の現場は日本人たちに任された。これが可能だったのは、設計段階から信頼をおいてきた助手の遠藤新がいたからだろう。新と同じく現場でライトの通訳をしていた建築家の田上義也は次のように回想する。

夏の炎天、厳冬の寒気にも熱気がみなぎっていた。アジアの弟子、遠藤新をライトはいつも放さなかった。エンドウ,エンドウ,と彼とともに汗をホコリにまみれながら現場をステッキをついて日夜回った。

(田上義也「生きつづける帝国ホテル」『新建築 42』、1967年)

新がいなければ、帝国ホテルはまた違った形になっていたかもしれない。ライトは設計のために、新をタリアセンに招き、1年以上を共に生活した。ライトは日本を知るために、単なる助手以上に新の力を借りた。新の三男で建築家になった陶は新の傍で当時の話を聞いている。

ある日、「エンドー、玄関についてどう考える」と切り出す。新は自分の考えを披露した。「何故だ」「どうしてだ」と質問が返ってくる。これにはその原理から答えねばならなかったが、聞き終わると「うん、そうだ。それで行こう」といって図面は直された。

(遠藤陶「遠藤新物語 28」『福島建設工業新聞』、1993年11月22日)

帝国ホテルライト館は、ライトとその愛弟子遠藤新の強い結びつきによって生まれた。「調べるならこの二人だ」そんな直感のもと二人を調べていくと、私が「帝国」という言葉に感じていた不穏さなど吹き飛ばすような、二人の思想の強靭さ、時代に引きずられることのない普遍性が浮かび上がってきた。明治から昭和にかけて共振した二人の建築家の足跡を今しばらく追ってみたい。

(その2に続く)

寺尾 紗穂

音楽家/文筆家

1981年、東京生まれ。2007年、ピアノ弾き語りによるアルバム『御身』でメジャーデビュー。 CM、エッセイの分野でも活躍中。2014年11月公開の安藤桃子監督作品「0.5ミリ」(安藤サクラ主演)に主題歌を提供している。著書に『原発労働者』(講談社現代文庫)、『南洋と私』(リトルモア)などがある。

http://www.sahoterao.com

大森 克己

写真家

1963年 神戸市生まれ。1994年第9回キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。国内外での写真展や写真集を通じて作品を発表している。主な写真集に『サルサ・ガムテープ』(リトルモア)、『encounter』(マッチアンドカンパニー)、『サナヨラ』(愛育社)、『すべては初めて起こる』(マッチアンドカンパニー)など。

http://www.instagram.com/explore/tags/ginzaspacetimewalk/