資生堂が銀座で創業したのは1872年ですが、この年にうまれたもう一つに、「美術」という日本語があります。翌年のウイーン万博に日本が出展するため、「ファイン・アート」を訳する必要が生じ、誰が考えたかは諸説あるにせよ、「美術」と訳されたのです。以来、日本の社会で「美術」という言葉は定着し、私たちは普通に使っています。ただ「美術」とは何か、という話になると、とたんに話は複雑になります。「ファイン・アート」が「美術」と訳されたとき、「美術」と「工芸」が分かれたという意見を聞きます。「美術」とは絵画であり、「工芸」とは織物や陶芸等であり、そこに線引きがなされたというのです。そして一歩踏み込んで、両社に上下関係が生まれたとも。「写真」は、いまは現代美術の一分野を確立していますが、絵画との関係において、そう解されるようになったのは、昔のことではありません。

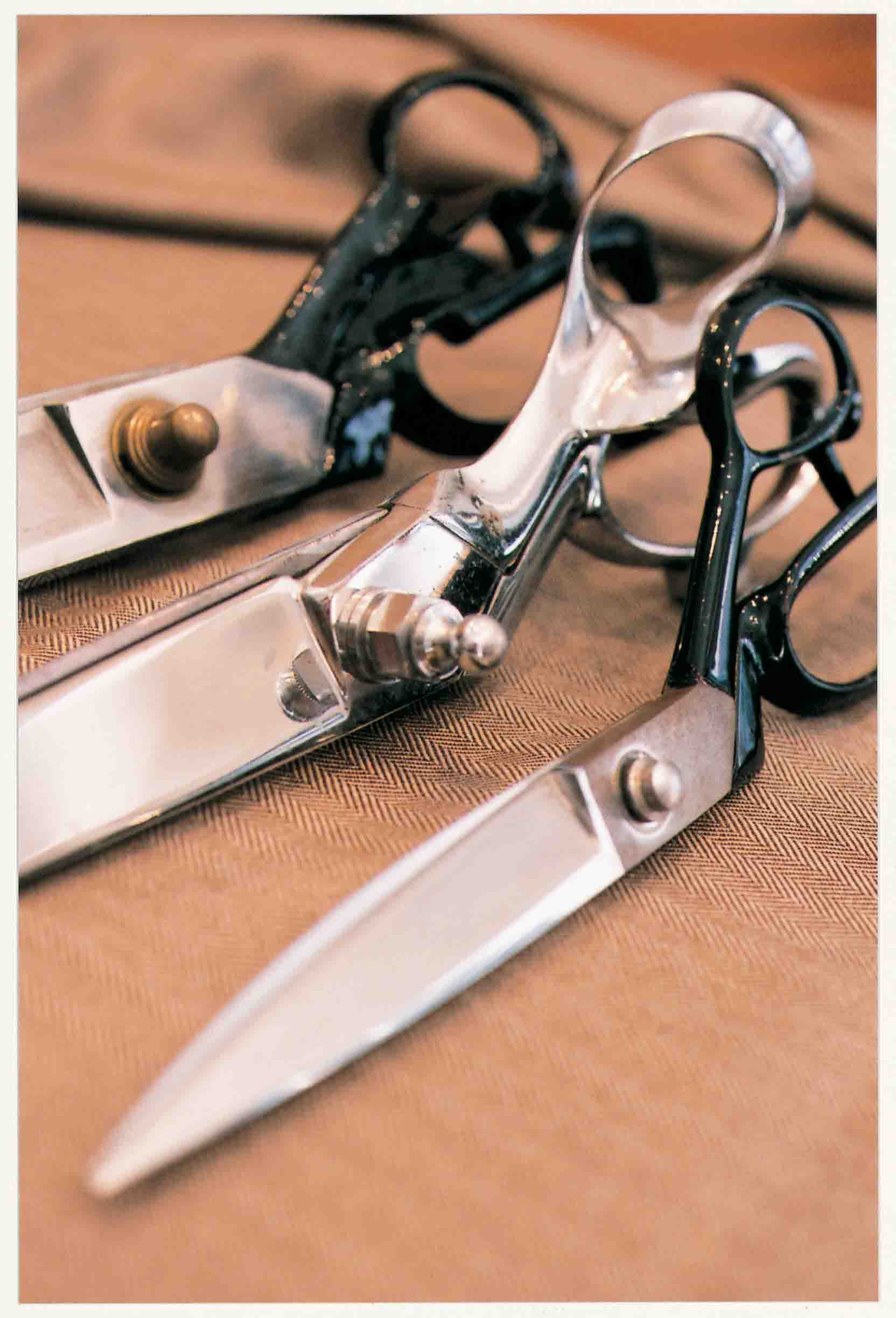

壹番館洋服店の扉を開けると、「美術」にまつわる上記の議論を思い出すことがあります。つまり、美術と工芸が、同じ空間に等しく並んでいる光景を、そこに線引きはない、というメッセージとして受け取ることができるのです。例えば、階段下のジャコメッティのドローイング前には、仮縫いのジャケットがトルソーに収まっています。階段を上がると、季節ごとの生け花が、まさに季節の色を伝えます。圧巻なのは、李禹煥(リ・ウファン)の「対話」がかけてあるのと同室に、数えきれないほどの生地が並んでいる光景でしょう。服を仕立てる醍醐味は、生地やかたちを決める対話、すなわち「Bespoke」(*1)にありますが、まさにここで対話がなされるのです。繊細な仕事が当たり前のように行われます。

ところで、かつて羽田空港から車で銀座に入り、壹番館洋服店のガラス越しに、机に向かって生地に線を引く渡辺新(*2)さんの姿を見たとき、「銀座に戻ってきた」と感じたことがありました。どうしてそう感じたのか。新さんのような人々が、銀座を銀座にしていった150年ほどの歴史を、やっと理解できたからでしょう。

これまた、まったくの偶然ですが、新さんは、石内都さんの「ひろしま」を一つ所有しています。そこに新さんが見ているものを拝察するなら、「服」を着るという、人間のみがする行為に対しての畏敬ではないでしょうか。「服」は、その人の息吹を、時を越えて遺します。「服」を「美術」と置き換えても文意は通ります。

”bespeake”あるいは”been spoken for”から派生し、顧客がテーラーと「話をしながら」服をつくっていくことからそう呼ばれるようになったと言われている。

*2/渡辺新

壹番館洋服店の3代目代表取締役社長。

1966年東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、ロンドンにてカッティング習得、ミラノにてデザインスクールのドムスアカデミー卒業。ゼニア社でテキスタイルデザイン部勤務後帰国。1994年壹番館洋服店入社。現在「職商人」として裁断と格闘する毎日。

銀座にまつわるさまざまなモノから見えてくる、銀座の、石内さんの、そしてあなたの物語です。

石内 都

フォトグラファー

1947年、群馬県桐生市生まれ。神奈川県横須賀市で育つ。1979年に「Apartment」で女性写真家として初めて第4 回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出される。07年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、13年紫綬褒章受章。14年にはハッセルブラッド国際写真賞を受賞。

05年、ハウスオブシセイドウにて「永遠なる薔薇 — 石内 都の写真と共に」展、16年の資生堂ギャラリーにて「Frida is」展を開催した。

森岡 督行

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。文筆家。『800日間銀座一周』(文春文庫)、『ショートケーキを許す』(雷鳥社)など著書多数。

キュレーターとしても活動し、聖心女子大学と共同した展示シリーズの第二期となる「子どもと放射線」を、2023年10月30日から2024年4月22日まで開催する。

https://www.instagram.com/moriokashoten/?hl=ja