資生堂において初の女性アートディレクターとして活躍後、独立。常に愛と努力を惜しまず、世界を舞台に活躍した石岡瑛子さんの世界初の回顧展「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」が、2021年2月14日(日)まで東京都現代美術館で開催中です。アートジャーナリストの住吉智恵さんによるレビュー記事です。

稀代のアートディレクターから学ぶ、胆力と情熱の力。

東京都現代美術館で開催中の石岡瑛子の回顧展が刺激的だ。

石岡瑛子は、創作者や制作者が抱え続ける「表現とは何か」というテーマに挑み続けることに生涯を通じて情熱をたぎらせ続けた。その軌跡のすべてを開示する本展は、この時代にさまざまな創造的活動にたずさわる人たちを強く勇気づけるはずだ。

第1章では石岡瑛子の国内での仕事に焦点を当てる。

1960年代初頭、世界は戦後を引きずりながらも、社会に突破口を開き新しい秩序を提示するデザインの重要性に注目が集まり、変革期を迎えていた。1960年に東京で開催された世界デザイン会議で、東京藝術大学在学中の彼女は、国際的に活躍する登壇者たちの「デザインとは社会に対するメッセージである」という発言に影響を受け、グラフィックデザインを志す。

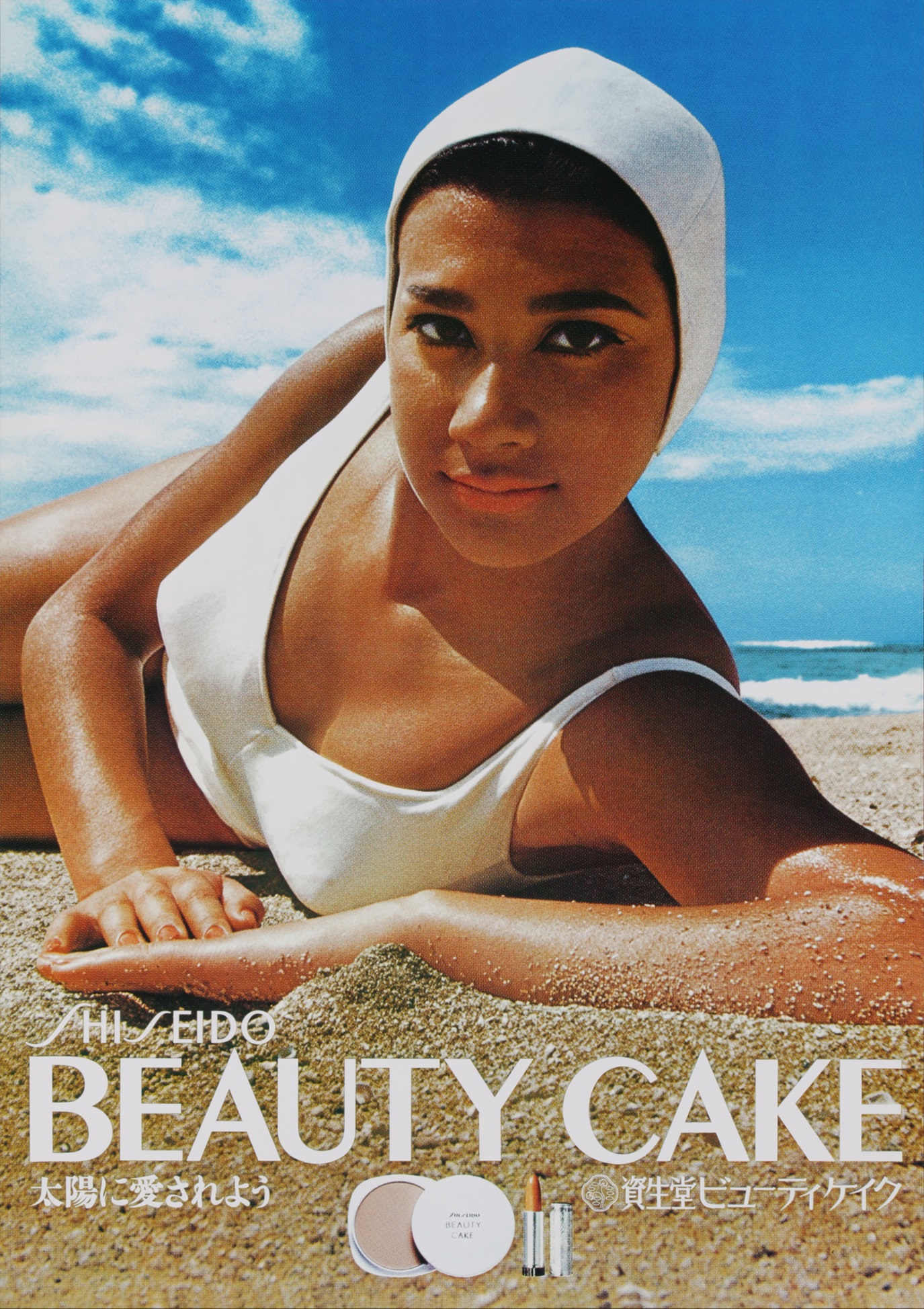

1961年に資生堂に入社した石岡は、入社面接で「男性と同じ仕事と待遇を」主張したという。女性の消費者をターゲットにした企業であっても、組織や意思決定は男性中心が当たり前の時代だった。女性として初めて宣伝部のデザイナーとして配属された彼女は、化粧品広告という表現の枠に「爆弾を仕掛けること」に意欲を燃やす。なかでも、伸びやかなルックスのモデル前田美波里を起用した真夏のキャンペーンの鮮烈さは忘れがたく、「強い女の堂々としたかっこよさ」をまだ子どもだった筆者の記憶にくっきりと焼き付けた。

撮影:横須賀功光

1970年の独立後の仕事では、何といっても広告史に輝くパルコのキャンペーンが痛快だ。その不敵なまでの発信力は東京の都市文化自体をリードしていった。颯爽としたフェイ・ダナウェイ、理知的なドミニク・サンダ、両性具有的な沢田研二、砂漠に立つアフリカのモデル。インディペンデントで凛とした女たち・男たち。家庭や職場に幽閉された女性たちやこれから世間の大海を見ようとする少女にとって、一連のビジュアルイメージとコピーはファッションを通り越し、大げさに言えば生き方そのものを揺さぶるものだったろう。

石岡瑛子が切り拓いたのは、個性や独自性を謳う芸術表現とは一線を画す、社会と密接に繋がりを持つ「アートディレクション」という表現の原型であった。

高度成長期からバブル期にかけての日本を象徴するような、スケールの大きな希望に満ちた展示構成はまさに力強く、爽快だ。あくまで「デザイン」という職域を通して、制作チームの集団のなかで創造性を発揮し、スポンサーやクライアントをも御するという石岡の仕事のやり方がいかに革新的であったか。本展ではポスターなどの成果物と絵コンテなどのプロセスによって詳らかに紹介する。

同時にこの展示室では、1970-80年代と2000-20年代の現在という2つの時代の隔たりをも追体験させられた。前者は、組織に埋没し経済の歯車になりたくないという自由意思を持つ人々が現れ、「自己実現」という新しいことばが行き交いはじめた豊かな時代。いま日本の社会状況を顧みれば、「個」の時代の黎明期から40年を経て、いまだ変わっていないことの多さに愕然とする。そんな見方は悲観的すぎるだろうか。

(パルコ、1979 年) アートディレクション

Photo: Kenji Morita

第2章では日本を離れ、ニューヨークに拠点を移してからの石岡瑛子の仕事を紹介する。

たとえば、セルフプロデュースに徹する孤高の音楽家として知られたマイルス・デイヴィスのアルバムジャケット。ここでは石岡が出した複数案のスケッチと説明が並べられ、アーティストの創造的価値に真摯に向き合いながら、多角的な視点で魅了し、ねらい通りに駆け引きをキメるアートディレクションの神髄を垣間見ることができる。

また、ナチスの協力者として糾弾されたドイツの写真家レニ・リーフェンシュタールの存在を筆者が初めて知ったのも石岡が総合プロデュースを手がけた仕事であったことをあらためて確認。レニが60歳を超えてアフリカのヌバ族を撮影した写真集に出会ったことを契機に、石岡は彼女の全仕事を総覧する展覧会を実現するばかりか、戦後の名誉回復裁判の資料を集めて彼女の過去を客観的に検証し、その創造性の本質に迫ろうとしたのだ。

このように独自の「コラボレーション」の概念を根底から築き上げてきたのが石岡瑛子の仕事である。

(マイルス・デイヴィス作、1986 年)

アートディレクション

©The Irving Penn Foundation

Photo: Kenji Morita

1992年にフランシス・フォード・コッポラ監督より映画『ドラキュラ』の衣装デザインを依頼された石岡は、ハリウッドの部外者である自身の視点を生かして「誰も見たことがないもの」をつくり出そうとした。それは俳優たちの実力を補っても余りある、独創的で絢爛豪華なものとなった。この仕事でアカデミー賞を受賞して以来、多数のオファーを受けるようになった石岡瑛子は、さまざまなコラボレーションのなかで自己実現への「野望」(彼女はこのことばを迷いなく幾度も口にする)を次々と具現化していく。

第3章では、境界を超えて石岡瑛子がたずさわったハリウッド映画やオペラ、北京オリンピックやシルク・ド・ソレイユなどの衣装と映像を展示する。誤解を怖れずに言えば、ときに華麗な「徒花」をも咲かせるほどの彼女の影響力の強さをまざまざと見せつける。

(フランシス・F・コッポラ監督、1992 年)衣装デザイン

cDavid Seidner / International Center of Photography

Photo: Kenji Morita

なかでも本展の目玉のひとつといえるのが、映画『ザ・セル』(2000)と『落下の王国』(2006)の大型スクリーン上映だ。

学生時代から石岡の作品集をバイブルとして崇めるほどの信奉者であったというインド出身の映像作家ターセム・シンは、ハリウッド監督作第1弾『ザ・セル』の衣装デザインを石岡に依頼する(以降、計4作で2人は恊働している)。

ジェニファー・ロペス演じる精神科医が、昏睡状態の連続殺人犯の脳内世界に入り、深層心理を捜査するという本作。ダミアン・ハーストの動物の輪切りやステラークの宙吊りパフォーマンス、ピエールとジルのキラキラポートレートなど、現代美術のアプロプリエーション(引用、盗用)が散見されることでも話題になった。

脳内世界の衣装のみ引き受けた石岡は、創造性を思う存分に解き放ち、奇想に富んだ彼女のアイデアが監督を触発して、映画全体のプロダクションデザインや特殊効果をも動かす結果となった(王=犯人のマントが空間そのものを変容させるシーンは圧巻だ)。

続く『落下の王国』はほとんど自主制作に近い形で企画され、世界遺産を含む24カ国以上におよぶロケ地で、4年の月日をかけて撮影された。CGをいっさい使わず、圧倒的な風景のなかで展開するこの叙事詩は、内容的には深い寓意や哲学はなく、あくまで壮大な映像美を追求した作品といえる。だからこそ前作以上に、石岡瑛子のデザインが視覚言語によって物語を凌駕し、作品全体のオーケストレーションを指揮していることがわかる。

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020年

Photo: Kenji Morita

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020年

Photo: Kenji Morita

インタビュー映像のなかで石岡が「壁紙のデザインに興味はない」と語るように、彼女が目指したのは、映画のなかの非現実の王国をその世界観から積み上げていくビジョンなのだ。

同じインタビューで彼女は、デザインを出発点にやがて境界がなくなり、選択が増えていったが自身のコアな部分は変わらない、とも語っている。一流のアーティストと挑戦的な仕事を次々に繰り広げた石岡が、人生の最期まで情熱を傾け続けたのが、ターセム・シンという借り物のイメージをコラージュする映像作家とのコラボレーションであった所以はそこにあるのだろうか。彼女の自信を裏づける仕事とは、どこまでも石岡瑛子ならではの視覚言語という、最強にして比類のない武器で斬り込みたいと思えるような「あそび」のある作品だったのかもしれない。一連の映画をあらためて見直してそう確信した。

それは石岡が生きた時代に限らない。全権を掌握した強力なアートディレクターであろうと、さまざまな大人の事情が渦巻く集団のクリエーションの現場で自身の表現の本質をブレることなく全うすることは至難の業だ。

本展最後の作品である、石岡が高校生の時に作った絵本『えこの一代記』を眺め、人生のビジョンを叶えるための資質とは何かを考えさせられた。この展覧会はものづくりに関わるすべての人にとって、胆力と情熱そして執念が、コンセプトやセンスを超えていくことを伝えてくれる。

Photo by Robert Mapplethorpe

cRobert Mapplethorpe Foundation.

Used by permission.

開催:2020年11月14日(土)- 2021年2月14日(日)

場所:東京都現代美術館

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/eiko-ishioka/

住吉智恵

アートプロデューサー/ライター

東京生まれ。アートや舞台についてのコラムやインタビューを執筆の傍らアートオフィスTRAUMARIS主宰。各所で領域を超えた多彩な展示やパフォーマンスを企画。子育て世代のアーティストと観客を応援する「ダンス保育園!!」代表。バイリンガルのカルチャーレビューサイト「RealTokyo」ディレクター。

http://www.realtokyo.co.jp/