為政者たちが明るい顔をして、少し先の未来を雄弁に語る様が、白々しく映るのは、つまるところは遠ざかった過去の物語を、もう一度取り戻そうとしているからで、成される選択も、描かれるビジョンも、いつか見た風景の再生産でしかないのなら、それまでの間に築かれた人の営為は、まるで進歩がなかったのだと、自ら証明し、あるいは宣告されているようで、どうにも気が、奪われていく。人間は、少しはマシになれたのだろうか。

アーティストチーム、THE EUGENE Studioの個展『1/2 Century later』が資生堂ギャラリーで行われている。科学、テクノロジー、美術史、リサーチなどを結び合わせた作品で注目される彼らは、本展で、彼らなりの未来を描こうとしている。引用されるのは、フィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』が発表された1968年という“地点”と、その年に公開されたキューブリックの映画『2001年宇宙の旅』のラストシーンだ。

「1968年には、テクノロジーが進歩すれば平和な未来が訪れると考えられていましたが、実際そうはなっていない。一方で当時抱かれていたディストピアのイメージは現代でも話題になっている。つまり二つの時代のあいだに本質的に違いは生まれなかったのではないか。現代叫ばれる“新しさ”を求め続けるような未来は、果たして正しいのかどうか。ひょっとしたら、このままいくとまたあまりよくないことが起こるかもしれない。とすればいま重要なのは、当時と同じような選択をするのか、それとも多少はいい選択ができるのか、という話に尽きると思う」

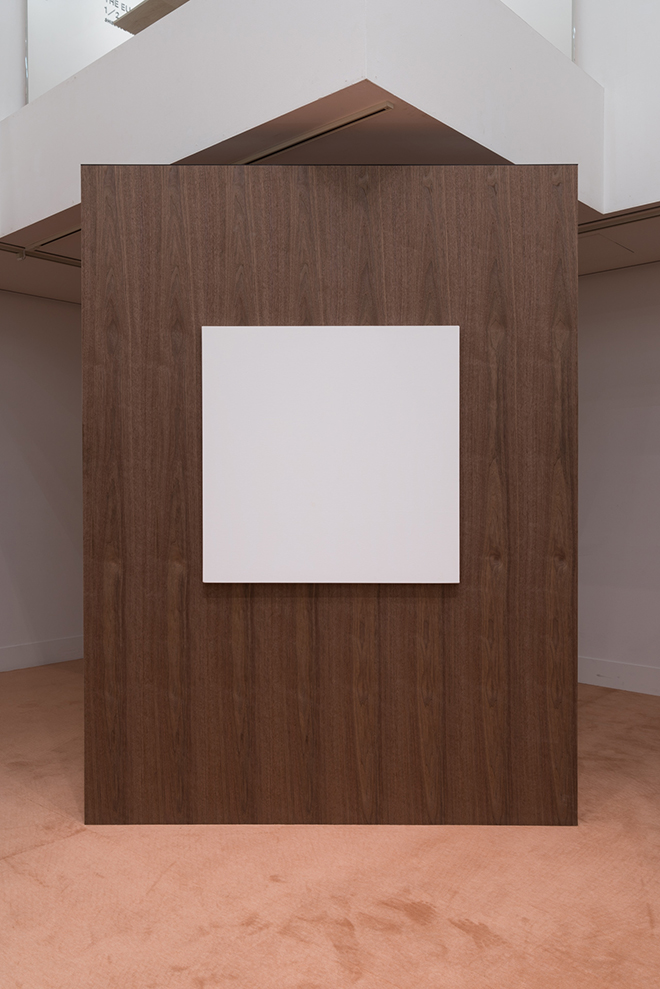

THE EUGEEN Studioの創業者、Eugene Kangawaはこう語る。西暦2001年が過ぎ、映画公開から半世紀が経ち、キューブリックの描いた未来は訪れなかったことが証明されてしまった現在、THE EUGENE Studioは本展で『2001年~』のラストで示されたビジョンを破壊してみせ、代わりに彼らの絵画《White Painting》を未来に据える。まっさらなキャンバスに、街行く人約100名が口付けをしたという作品だ。Eugene Kangawaは言う。

「キャンバスに接吻する行為はまるでイコン(聖像)へのそれとそっくりですが、ここには特定の神や信仰対象がいるわけではない。その代わりに、手の届く範囲の共生がある。例えばアメリカとメキシコとの国境に築かれた壁や、難民問題など、現在はグローバルなレベルでの分断があります。でも僕はそれと完全に並行する形で、小さなレベルでの共生や共働があるように思います」

つまりこれは、“希望のモノリス”ということになる。ここに描かれた美は、特定の何かへとすべてを力強く統合していくものではない。手を伸ばして隣にいる誰かの体温を確かめ、想像するような、ナイーブで、ささやかで、ロマンティックなものだ。たとえそのビジョンがTHE EUGENE Studioという特定の個の美意識から始まっているとしても、作品に多くの人が加わり、誰かの手に触れることを何度も繰り返すことで、やがて薄れ、馴染み、平らになって、他者が余白に存在することが、許されていく。

空白とは、なんと豊かなことか。なぜならそれぞれが描くことのできる、思い思いの未来が、なんの優劣もなく、同じ場所にいられるからだ。空白を読めるのは、人の想像力だ。思い、描くとき、誰かとともに、そこにいることを、許される。あるいは――しかしその一方で――、そうまでしなくては、自分がいられる場所を担保できなくなっているという、現代という時代における“根”の希薄さを、共生と再生を願う本展が、皮肉にも証明する結果になってしまったのかもしれない。

岡澤 浩太郎

編集者

1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。

https://www.mahora-book.com/