夏の札幌へ、短い旅に出た。『札幌国際芸術祭2017』を鑑賞するためだった。2014年に続いて2回目の開催となった今回は、ゲストディレクターに大友良英を迎え、市内の約35か所に、約100組のアーティストが参加する。

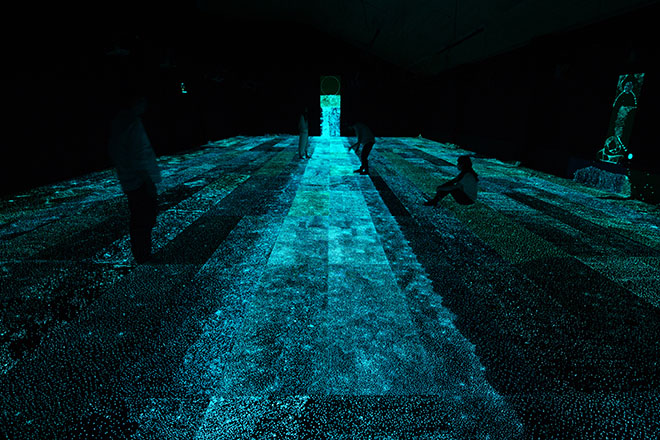

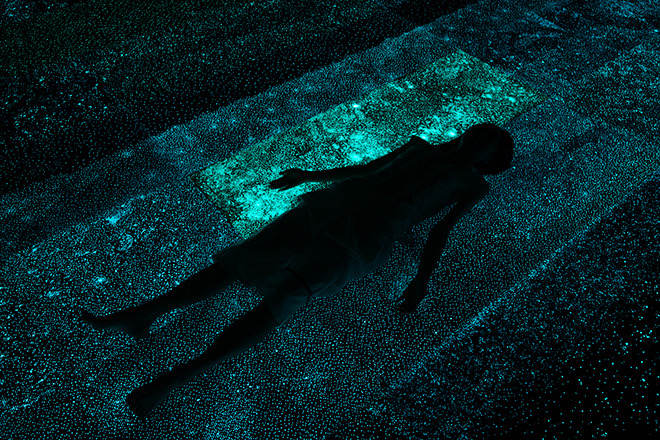

作品を少し振り返る。∈Y∋の《ドッカイドー/・海・》は、床に施された無数の点が暗闇のなかで星のように浮かび上がる作品だった。目が慣れるにつれ、床一面に光が散らばっているのが見える。腰を下ろすと、まるで満天の星空の上に座っているような感覚になる。じっとするうちに、自分が自分の腹の底に沈んでいくような思いになる。

毛利悠子の《そよぎ またはエコー》は、長く伸びた廊下にピアノや鈴、街路灯などを並べていた。さまざまな音と、朗読された彫刻家・砂澤ビッキの詩が彫刻のように配置されるなかを、ゆっくりと歩いて進むにつれ、耳の遠近が深くなっていく。意識は豊かに、泳ぐように空間を行き来し、並行して体は不思議と肉感的になっていく。

端聡の《Intention and substance》は、大量生産と大量消費の現代文明を批判するものだった。腐食した抽象絵画はモノに偏重した思考を立ち止まらせた。水が照明の熱によって蒸発し、冷えて液体となってめぐっていく作品は、まさに循環をテーマにしたものだが、照明が多大な電力を消費していることも、その主張のひとつだった。いわば矛盾の塊を作品としていた。

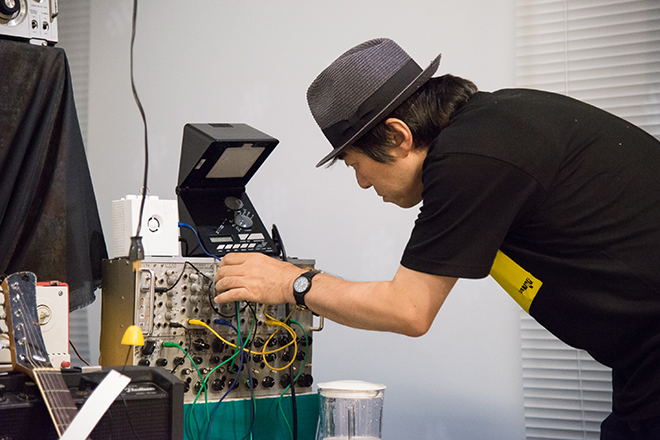

鈴木昭男の一連の作品や、吉増剛造の《火ノ刺繍―「石狩シーツ」の先へ》は、鑑賞者が自ら聴覚を立ち上げることで、音や言葉から音楽や詩を紡いでいくようなものだった。意識しなければ、零れていくものたちを、拾い上げていく。モエレ沼公園や、歓楽街の使われなくなったビルの一室、秘密めいた地下の小さな店では、見捨てられたもの――中古のレコードプレーヤー、ガラクタでできたロボット、廃材、廃品、雑貨など――が、人の想像と創作によって再生されていく様を見た。同じ時代を生きるリアリティがあった。その意味でまさしく現代美術だと思った。同時に、「美しい」とは何だろうかと考えた。大友良英はこう答えてくれた(以下、筆者によるメール取材より要約)。

「『美しい』とは、極めて個人的な感想であって、普遍性や他者への説得力をもたせようとすると、『なぜ美しいと思わないの?』というように、乱暴なものになる。『美しい』という言葉は、『醜い』『美しくない』という反対の意味の言葉も簡単に産んでしまいかねない、プリミティブで、不用心で、無防備で、危険なもの。だから、自分が『美しい』と言われるのは悪い気はしないけれど、人に向けては注意して使いたいんです」

言葉や概念は、一度そのようにとらえてしまうと、そうでないようには考えられなくなる。大小、男女、善悪、そして美醜、というように、おそらく人は知性によって、そのように二つに分けて世界をとらえ、良い価値と悪い価値を与えてきた。近代以降の文明は、どうしたら良くなるのかを目指し、その過程で悪いものを見捨てて排除することで、発展してきた。けれど、良い/悪いの基準とは、そもそも何なのか。ものごとはそんなに簡単に二つに分けられるのか。分けることに満足して、そのあとは思考停止に陥っていないか。そのような知性の世界は、感情によって読み直される時代にあると、私は思う。

もう一度、札幌で出合った作品たちを思い返す。記憶のなかのすべての作品は、時系列が消失して、掃かれた星のように散らばってしまった。美しいとは何だろうか。けれども、美しいという言葉以前の感情は、あらゆる星たちをつないでいけるのだ。美は、分離から統合に向かっている。美にはそれだけの、許す力と、抱きしめる力があるはずだ。見た人の数だけ星座が生まれる――芸術祭に寄せた文章で大友がつづったこの言葉は、きっとそのような意味なのだろう。

関連リンク

岡澤 浩太郎

編集者

1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。

https://www.mahora-book.com/