資生堂という社名は、中国の儒教の経典『易経』の一節「至哉坤元 万物資生(大地の徳はなんと素晴らしいものであろうか、すべてのものはここから生まれる)」に由来しています。

2022年『花椿』資生堂創業150周年記念号では、この一節の「万物資生」をテーマに、写真家の藤井保さんと瀧本幹也さんにご協力いただき、これまでにない共創を実現しました。(本誌の入手はこちらから)

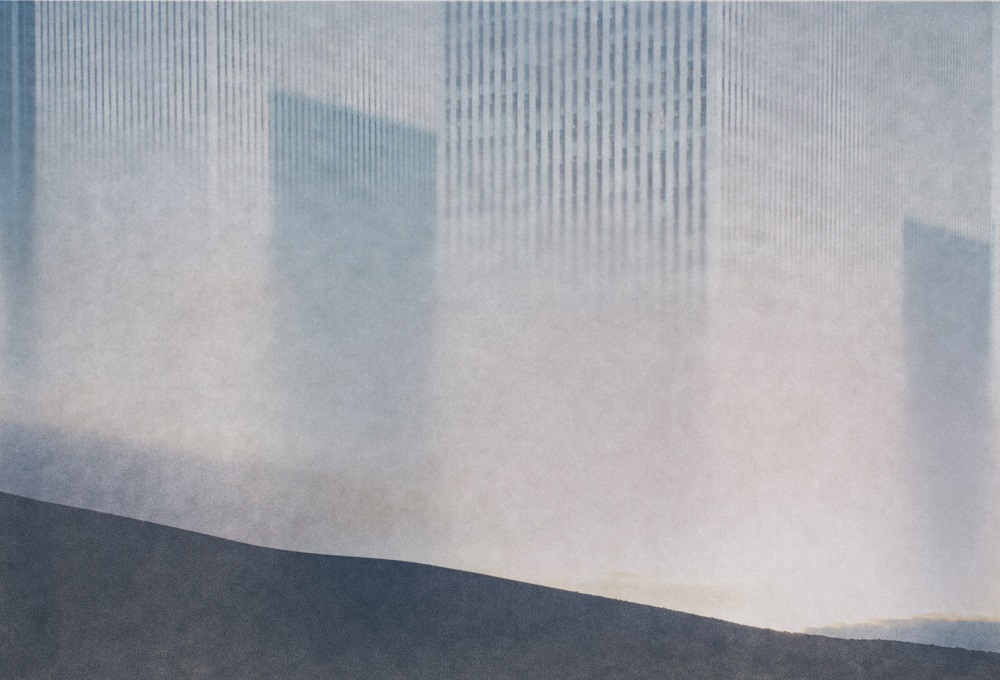

藤井保×瀧本幹也とクレジットされているものの、どちらの写真かわからない、そして作品には見たことのない風景が広がっていると思います。じつは、藤井さんの大島の自然の風景と、瀧本さんの人間の生命力や人工物の写真一枚ずつが合体してひとつの作品になっているのです。

いままでにないあたらしい共創となった本企画について、おふたりに今回の取り組みや創作についてお話いただきました。

師弟での“いままでにない”共創

―― 企画依頼の際には「万物資生」というテーマでの創作をお願いし、初めてのミーティングの際に、手法についてご相談をしました。師弟だから成せることなのではないかと思い、それぞれの写真をつかって一枚の作品をつくることができないかというお話しをしたところ、おふたりにはこの無茶な提案を受け入れていただきました。編集室からの提案を聞いたときの率直な感想などを教えてください。

藤井保(以下藤井) 最初聞いたときは「なんか難しいことを勝手に言っているな」と思いましたね(笑)。どうやって進めると具体的に形になっていくのかがなかなか分からず、 もやもやしながら1,2か月考えていたと思います。机上でふたりの写真を合成することは簡単であると思いますが、“写真はひとりで撮るもの”ということを確信しているふたりが、現場でどのようにそれを具現化して肉体化できるのだろうかと。その後、僕がコロナに罹患して、自粛生活を送っているときに二人の写真を紙の裏表にプリントして、それを透過して一つの作品にするというアイデアが浮かび、真夜中に一人でテストをしてみてそこではじめて、これでいけると思えました。名付けて“表裏一体型アナログ合成”としました。

瀧本幹也(以下瀧本) 僕は提案を受けたときに、二人のネガを重ね合わせて、暗室で一枚の印画紙に焼き付けるのがいいのでは、と提案したと思います。往復書簡(『藤井保 瀧本幹也 往復書簡 その先へ 2019年6月26日₋2021年8月19日』)を経て、この二人にしかできない無謀なことをやれたらいいなと思ったんですよね。写真家同士で重ね合わせて1つの作品にするってなかなかできないことで、藤井さんと僕の関係性があってこそ成り立つと思ったので。その後、藤井さんが表裏でプリントするテストをしてくださって、それで一気にイメージが膨らんでいきましたね。

「万物資生」から生まれた、見たことのない風景

―― 当初、「万物資生」という大きなテーマから派生することばをさがし、それを写真とともに掲載するという案もありました。誌面では掲載されませんでしたが、「万物資生」をさまざまなことばから考察するというプロセスを経て、作品が出来上がっていったと思います。

藤井 「万物資生」ということばはとても興味深いことばだと思いました。ただ、ことばと写真はお互いに説明し合う関係ではなく、響き合うようなものだと思っているんです。編集室が出してくれたボードレールの詩の一節もよかったけど、僕がいちばんしっくりきたのは、荘子の「無為自然」(人の手を加えないで、何もせずあるがままにまかせること)ということば。だから、大島で風景を撮るときにも、このことばをイメージして、すべてを受け容れるように撮影していました。

瀧本 そうですね、最初はことばが誌面に入ってくる予定だったので、その言葉に合わせて写真を撮り下ろすということも考えていたと思いますが、言葉が入ると要素が多いかなと。「万物資生」や「無為自然」もそうですし、人間は自然の一部であるという概念を常に心にとどめているんです。藤井さんが大島で自然を撮影することになったので、だったら僕は人を撮ろうと思ったんです。ダンサーの身体表現や妊婦さんのお腹、ビル群などの人工物もイメージとして湧きました。藤井さんの写真とのバランスをとってしまった部分もあるのですが(笑)。そういうエレメントのなかで合体したらどうなるんだろうと、最終形が見えないなかでの創作は不安でもありつつ、わくわくしましたね。

ふたりでひとつの風景をつくる

藤井 ふたつの写真を合わせるときに、どこかに白のスペースがないといけないということは考えていたよね。僕は空のスペースや海の白い波、瀧本は妊婦さんとかダンサーを白バックで撮ってた。黒バックだったら、この表現は成り立たなかっただろうし、その辺も、確認し合うわけではないけど、暗黙の共有した感覚だろうね。

瀧本 藤井さんと僕の具象の写真が掛け合わさって、抽象化されていく感じも面白かったですよね。ダンサーが雲の流れのように見えたり、波に溶け込んで見えたり。掛け合わせることで、世界に余白が生まれるように、ぐっと広がって、抽象的に昇華していったんですよね。

藤井 僕はね、この企画で面白かったのは、自分では計算しきれない部分があって、自分の想像を超える世界が結果的に作品になったということがすごく嬉しかったですね。

瀧本 藤井さんが質感のある和紙のような紙で出力するというアイデアをくださったおかげで、自然に穏やかに溶け合う独自の世界観になったと思います。

藤井 僕の写真は古典を想起させるもので、瀧本は現代と未来を写している。そのクロスする部分に表現のあたらしい可能性があると思う。最初からラフスケッチがあって、そこを目指して作ったわけではなく、開けてみたらこうなったっていうこと、そこに対応する感性や力量も試されたと思う。

ダンサーの作品が見開きで2点あるけど、僕は山の神を、瀧本は水の神をイメージしていた。これは“似ているけど違う”というこの企画の意図と面白さを象徴的にあらわしているページだと思います。志賀さん(花椿アートディレクター)のレイアウトがよかったよね。

瀧本 ニューヨークのビルの作品は、写真の上に、藤井さんの黒い大地の写真の下半分を浮かせて撮っているんです。二枚を合体で思考錯誤するなかで、都会のビル群は仮の姿という幻想なんじゃないかと思いはじめて、そこに大地の写真を合体させることで、まるで幻想の世界にいるかのような一枚になりました。

藤井 蜃気楼のようだよね。

―― 今回の企画においては、藤井さんは島根、瀧本さんは東京にいらっしゃったので、オンラインミーティングとメールでのやり取りで、実際には1回も会わずして作品制作が進んでいくなかで、師弟という関係性の強さをあらためて感じました。撮影の方向性が固まり、期日に写真を各々ご提出いただきましたが、お互いの写真について想像はされていましたか?

瀧本 藤井さんが大島で撮ったらこういう感じかな、とか計算しちゃいますよね(笑)。

藤井 計算しすぎじゃないかな(笑)。

瀧本 このコロナがなければ、多分この企画のミーティングも対面でやっていたと思いますよね。対面でやるとさらにバランスを取り合ってしまうような気もして、この制約のなかでの表現はコロナ前だったら考えられなかったですよね。こうやってオンラインで藤井さんとやり取りして、仕事を進めるというのも、絶対考えられなかったことだから。時代性も表現に加味されたんじゃないですかね。

藤井 この企画で発見した方法論や技術はほかの仕事でも使えると思っています。

瀧本 合体した作品を展示すると紙面でみるよりももっとわかりやすいかもしれないですね。表と裏でまた違う見え方もすると思うので。

藤井 そうだね、次は展示だな。

藤井保(ふじい・たもつ)

1949年島根県出身。広告制作会社の写真部に勤務した後、 76年に独立して藤井保写真事務所を設立。以降、広告、デザイン、映画など幅ひろいジャンルで活躍。2021年に故郷である島根県・大田市に居を移し作品を制作している。作品集に、『カムイミンタラ』(リトルモア、2006)『ぐんげんどう』(平凡社、 2015)ほか。国内外の受賞歴も多数。

瀧本幹也(たきもと・みきや)

1974年愛知県出身。94年より藤井保氏に師事。98年瀧本幹也写真事務所を設立。広告写真をはじめ多くの作品を国内外で 発 表。『LAND SPACE』(2013)『Le Corbusier』(2017)『BAUHAUS DESSAU』(2005)など。映画では『そして父になる』『海街diary』『三度目の殺人』の撮影を務め、独自の映像世界をつくり出している。

https://mikiyatakimoto.com/

Instagram/ @mikiya_takimoto