東京藝術大学大学美術館 陳列館で開催されている企画展「居場所はどこにある?」。新型コロナウイルスによって浮き彫りになったさまざまな社会問題に対して、アートをアプローチに対峙する本展。家族、コミュニティ、アイデンティティとは…。私たちに安全な居場所はあるのか…。本展の見どころについて、アートジャーナリストの住吉智恵さんが考察しました。会期が6月20日までで予約制ですが、一見の価値のある展覧会です。ぜひ足を運んでみてください。

展示風景 東京藝術大学大学美術館陳列館 2021

上野公園の東京藝術大学大学美術館 陳列館で、6月20日まで企画展「居場所はどこにある?」が開催されている。

本展のタイトルが問いかけるように、近年「居場所」や「拠点」の多様化と共に、その重要性が注目されている。さらに未曾有のパンデミックがあらわにしたのは、だれもが望み通りに安全で快適な居場所を確保することができるとは限らない現代社会の様相だった。本展では10組のアーティストの表現を通して、「家庭」「地域」「社会」「国」「民族」といった、私たちが所属する場所にまつわる問題をアップデートし、可能性を探ろうとする。本展の最大の特徴は、アーティストたちが自分自身の居場所のありようについて語る「自分事」のリアリティの重さにあるといえるだろう。

総じて作家自身が問題の当事者であり、深刻なテーマに取り組んでいるにもかかわらず、(ほとんどの場合)非当事者である観客にも受け止められるよう創意を凝らして表現していることが伝わる。その中でも、いつまでも抜けない厄介な棘のように一筋縄ではいかない問題意識を残していった4つの作品を紹介したい。

展示風景 東京藝術大学大学美術館陳列館 2021

展示風景 東京藝術大学大学美術館陳列館 2021

映像アーカイブ、ドキュメント資料などを、普段のUGOのスペースを再現したインスタレーション。映像にはこれまで開催したフリーマーケットや各種トーク、パフォーマンスや成人式などのさまざまなイベントや、日常の様子が記録されている。磯村暖もコミュニティ「UGO」の実行委員会のひとりである。

展示レーザー協力:MES

現在、世界的に大きく揺さぶられる移民やジェンダー、セクシュアリティ、宗教といったテーマに着目する磯村暖は映像インスタレーションを出展した。

本展のメインビジュアルでもある、北アメリカの先住民族が「Two-Spirit」と呼ぶ男女に二分されないジェンダーを持った人物が現れ、まるで政見放送のようなポジションで、社会の中の自身の不安定な立場について訴えかける。

YouTubeなどのSNSのスピード感で次々に映像が交錯し、続いて登場するのもまた異形の人物だ。

1960年代にニューヨークのアフリカ系・ラテン系のLGBTQコミュニティから生まれたクィアカルチャーのひとつで、奇抜なファッションを“魅せる”ランウェイウォークから発展したヴォーギングの日本人パフォーマーが現れ、グラマラスなポーズや歩き方を視聴者に指導する。

かつてはストリートやアンダーグラウンドに存在し、やがてLGBTQの権利をめぐる主張と共に焦点が当てられたクィアの文化と歴史をひもときながら、彼らの表現や振る舞いがなぜ「都市の擬態」ともいえるスタイルを取らざるを得なかったのか、マイノリティが囲い込まれてきた居場所の問題を考えさせる作品だった。

松田修は、実母を原型とする女性のインタビュー映像を通して、彼自身が生まれ育った地域に深く根づいてきた機会の不平等、構造的な格差や差別、貧困の連鎖や孤立といった、逃れようのない現実を開示してみせる。

本作の展示は、コロナ禍に見舞われ、店を畳むまで彼女が営んでいたスナックの色褪せた「奴隷の椅子」に腰かけて、映像を観るようしつらえられている。モニターの映像は常に不穏なバグでグロテスクに歪み、自虐的なユーモアに彩られた語り口に皮肉めいた凄みを与える。自身も波乱の少年時代を送った作家が「スラム魂」と標榜する、「ディスりあって笑い合う、死なないようにするみたいなメンタリティ」(松田)の強かさが全編に満ちていた。

語られる母や祖母のストーリーは壮絶すぎて、やはり母親が生前スナックを営んでいた筆者にもありのままに共感することは難しく、暴力や売春がすぐ側にある貧困地域で生きることのリアルは映画や小説と同様に想像するほかない。

一方で、コロナ禍によって図らずも普段共有することが難しい問題が見えてきたいまだからこそ、当事者性の色濃い作品を発表しようとする姿勢に、社会的弱者の現実を直に照射し、世間の目を向けさせようとする松田の本気の意思を感じた。

中谷優希は、ラファエル前派の画家ウィリアム・ホルマン・ハントの絵画《スケープゴート》(1854-1855)を参照し、生贄の山羊と作家自身の身体を重ねる映像作品を発表した。

この絵画の主題であるスケープゴートとは、旧約聖書で定められた贖罪の日に人々の苦難や罪を負わされ荒野に放たれた山羊を指す。翻って「他者から不満や憎悪を転嫁された対象」(中谷)という意味で使われる言葉だ。中谷は行き場なく彷徨うこの山羊の姿を、スケープゴートを実体験した自身の身体に移植しようとこころみる。

映像の中で作家が扮する山羊は、拘束された四肢がぐらぐらと揺れ、かたく目を瞑ったまま、1人の男性に無言で毛をむしり取られ続ける。無機質な白い空間で延々と演じられるパフォーマンスからは不条理な暴力性が痛いほど伝わる。不自由な身体から意図と異なる動きが生まれるパフォーマンスを振り付けする上で、土方巽やルドルフ・フォン・ラバンについてリサーチし、振付を言葉で記譜した「舞踏譜」を参照したそうだ。

このような身体表現は、若い女性が圧倒的な力の差がある男性から搾取され、精神的な行き場を失う状況を否応なしに想起させ、力関係を利用した暴力や虐待が社会の暗部に根深く存在する現実を強く再認識させる。

映像の最後には、山羊はまるで別人格を得たかのように歩き続ける。インタビューによれば、彼女自身や同じ体験を持つ人たちが新たな居場所をつくるためのアプローチにおいて、中谷は「分人」(作家・平野啓一郎が提唱する、対人関係や活動領域ごとに発揮する多様な自我や人格)という概念を応用しようとしている。筆者も平野氏のこの「分人主義」に賛同している。かつてスケープゴートとされて心を病んだ友人が自死した翌年に、平野が「分人」を唱えた著書が発表され、この視点さえあれば彼は救われたかもしれないと痛烈に共感し悔恨したことがきっかけだった。

岡田裕子は、恋愛や結婚、出産など、自身の実体験を通したリアリティのある視点で、演劇的な設定に現代社会へのメッセージ性を織り込んだ作品を制作してきた。

本作では、いわゆるゴミ屋敷に住む老女が、積もり積もったゴミにしか見えないモノを撤去しようとする役所の職員に向かって、「全部大事なものだ」と頑なに拒絶する様子が岡田自身によって演じられる。懐中電灯で照らされ、怯えながら吠えるそのパフォーマンスは真に迫るあまり漫画的で、当事者世代でなければ苦笑と共に「あるある」で済ませてしまうかもしれない。

しかし今回の展示の核心は、この作品の約10年後、岡田が実際に高齢にさしかかった両親の住む実家を片付けるミッションを担ったことにある。その体験が新たに詩的な表現で作品化され、展示されているので見逃さないでほしい。

他人にはただの不要なゴミとしか映らないモノが、当事者たちにとっては子どもの頃からの記憶の堆積であり、家族にとってかけがえのない大切な場所を象徴する存在である、という今日的かつ普遍的な問題を切実に表現する作品だ。

コロナの災禍によって大多数の人々が困難な生活を強いられるようになり、これまで「他人事」として見て見ぬふりをしてこられた社会問題が次々と露呈され、そればかりか「自分事」となって降りかかってきたという人がいよいよ増加している。

LGBTQや外国人の人権、マイノリティにとっての家族の形式、特定の地域に根づく貧困と格差、高齢者をめぐる独居や介護、また家族間のDVの問題も浮上した。表面化こそしないが、精神的に孤立したり、生活の変化に対応するストレスから、鬱病や重い病気を発症する人が明らかに増えたことも日常に深刻な影を落とす。

だれもが居心地のいい安全な場所を当たり前の権利として享受できる社会をどうしたら実現できるのだろうか。行政や民間による支援はいつになったらこの喫緊の問題に有効な解決の手を差し伸べられるのか。

そして同じ社会に生きる、無関係ではない私たちはどうすればいいのか。

社会問題に斬り込むアートに向かい合う度に思うのは、単に作品が考察や対話の糸口となるだけで、具体的なアクションには繋がりにくいということだ。相変わらずそこに答えは出ないし無力感でいっぱいになるが、少なくとも本展では、自分自身のリアルを提示した作家たちの肉声を、想像力と感受性と知性をたよりに「自分事」として理解するほか術はない。

アートの存在価値の厚みは、当事者/非当事者の実体や距離を鏡のように映し出し、ときには人の本性を炙り出す効果にあるともいえる。芸術表現における「当事者性」について、引き続き注視と思考を続けていきたい。

右手前、左手壁面作品:竹村京&鬼頭健吾《Playing Field 00》《Playing Field 004》《Playing Field 005》《Playing Field 006》(2020)

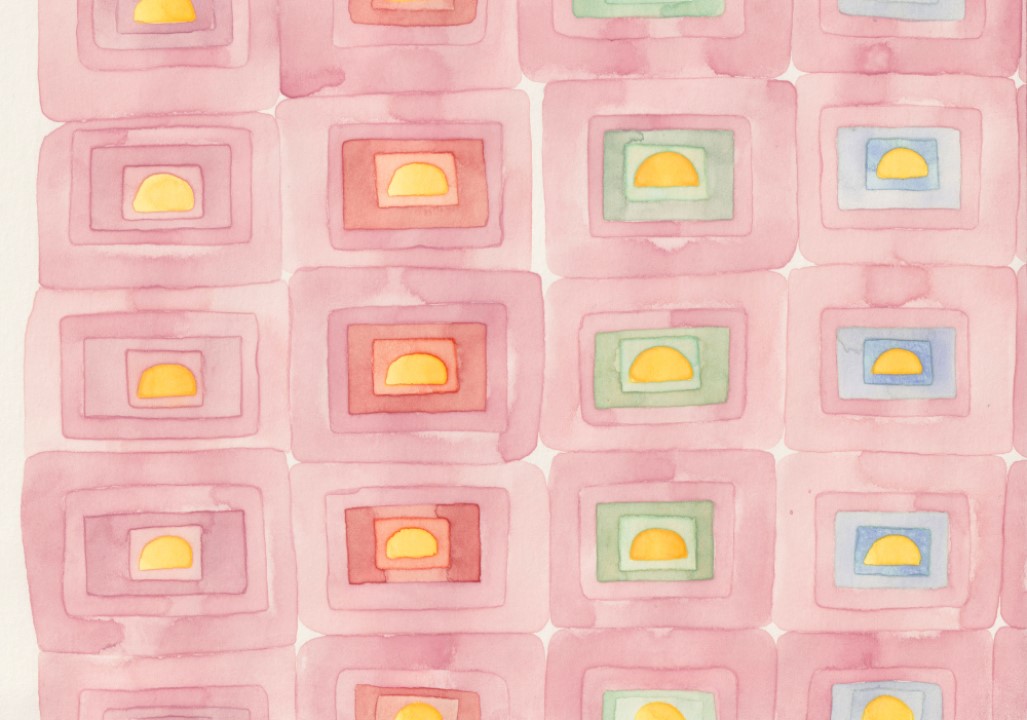

夫婦である竹村と鬼頭はこれまでアーティストとして個別に活動してきた。コロナ禍の2020年に、遊びの要素を入れながら初めてコラボレーションを行う。作風の異なる2人の関わりから生まれる効果が新鮮である。

奥壁面作品:小林勇輝《New Gender Bending Strawberry》(2012〜)

アメリカやイギリスで暮らしていた時、周囲の視線を通して「日本出身のアジア人男性」としての自身の存在を強く意識した小林。その不自由さから新たなアイデンティティーを探す試みとして、人種や性の規範を超える(ジェンダー・ベンディング)未来的なキャラクター(NGBS)を創造した。

「王国をつくりなさい」という夢のお告げを受けて室井が始めたこのシリーズは、妄想世界の理想郷であり作家にとっての居場所である。捨てられる運命にあったモノたちにとってもまた新たな居場所といえるだろう

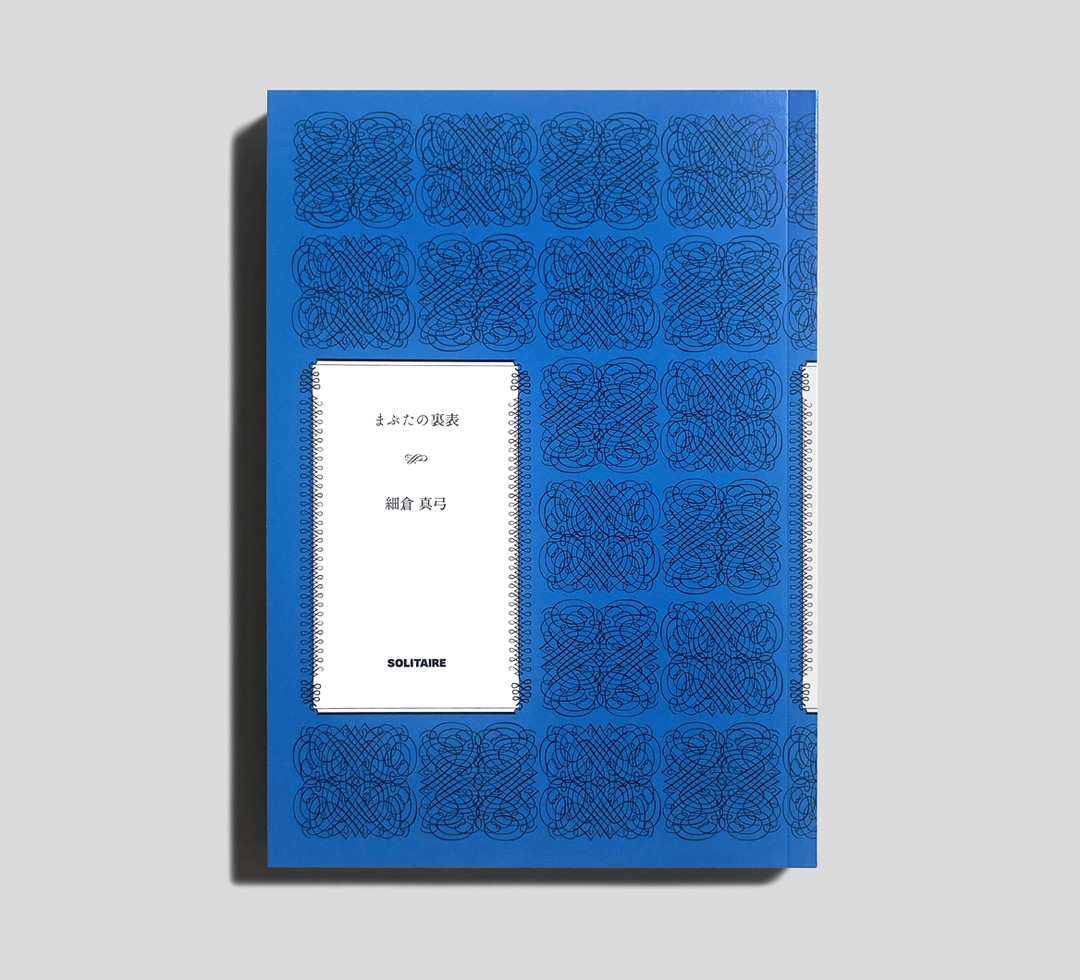

エリンはみどりと結婚して3人の息子をもつ親となったが、自分の性に違和感をもち母国アメリカで性別を変更する。みどりと家族であり続けたいと望むが、同性婚を禁ずる日本での性別変更は認められない。一方でコロナ禍で日本に入国できないエリス。本作は、結婚、恋人、友人、国境などの交錯する関係に向き合い、家族とは何かを模索する。

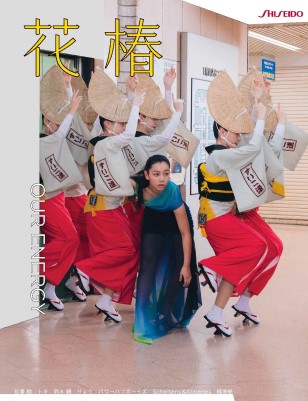

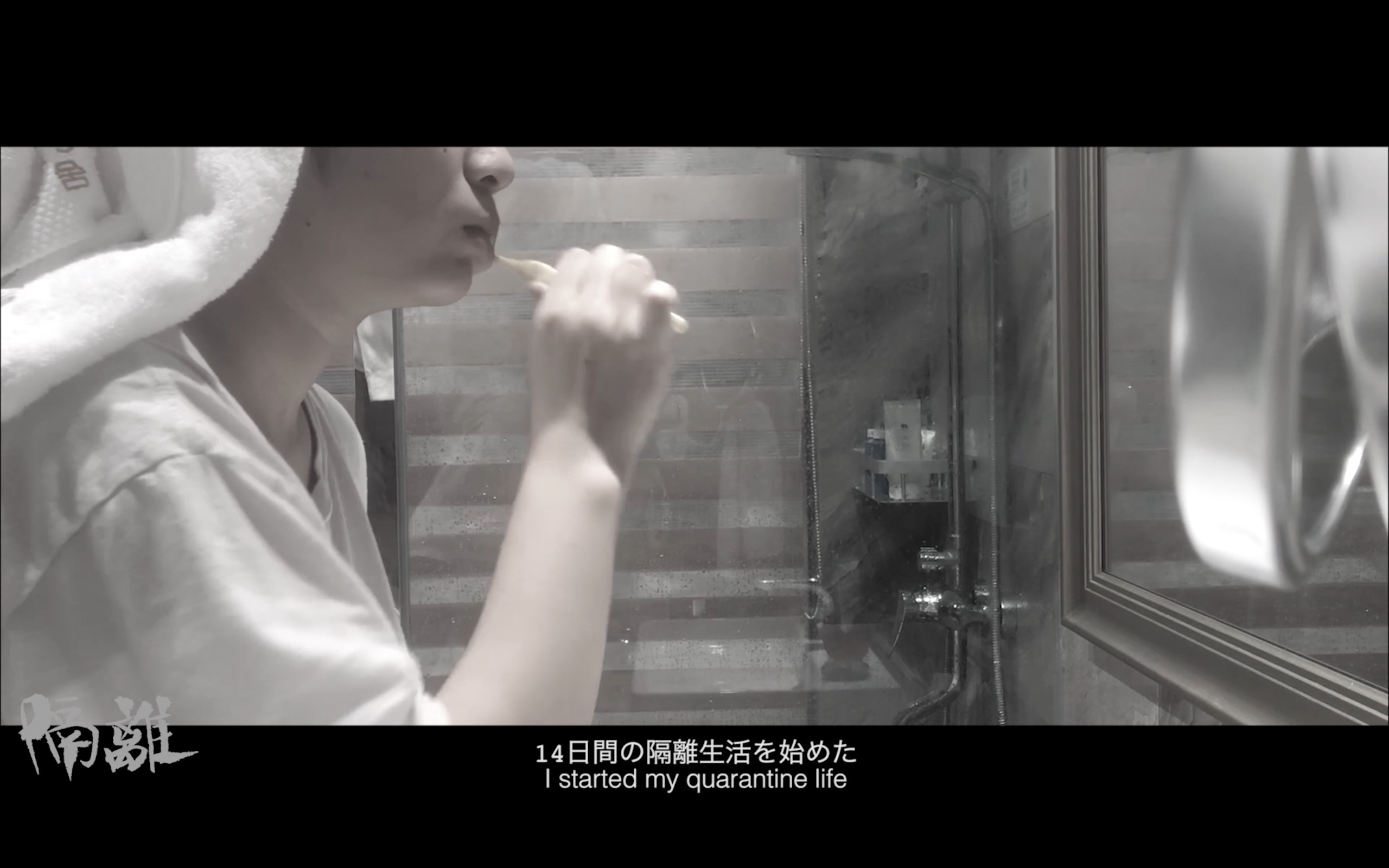

突然世界を襲ったコロナ禍において、故郷を離れて外国で暮らす友人たちの体験を追った記録。隔離、差別、結婚など、それぞれに起こったできごとを通して、集団ではなく一人一人の個人の物語が浮かびあがる。

会期:2021年6月1日(火) - 6月20日(日)

午前10時 - 午後5時(入館は閉館の30分前まで)、無料

休館日:月曜日

会場:東京藝術大学大学美術館 陳列館 1・2階

https://4us.geidai.ac.jp/

●本展の観覧には、事前予約が必要です。

詳細はこちら→https://4us-.peatix.com/

住吉智恵

アートプロデューサー/ライター

東京生まれ。アートや舞台についてのコラムやインタビューを執筆の傍らアートオフィスTRAUMARIS主宰。各所で領域を超えた多彩な展示やパフォーマンスを企画。子育て世代のアーティストと観客を応援する「ダンス保育園!!」代表。バイリンガルのカルチャーレビューサイト「RealTokyo」ディレクター。

http://www.realtokyo.co.jp/