ページを繰る手ももどかしく、一気呵成に読んでしまう本がある。その一方で、一ページ一ページ、いとおしむように読んでいく本もある。内田洋子さんの『カテリーナの旅支度』(集英社)は、紛れもなく後者の本だ。

※内田氏最新刊『ロベルトからの手紙』(文藝春秋)は2016年8月刊行

「割れた陶器の破片を集めたような印象の村」(「塔と聖書が守る町」)、「深い山に入り、森と話をつけて、木を伐る」(「赤い小鳥の絵」)、「海の上なのに深い山奥に籠るような、ひっそりとした毎日が続く」(「思い出を嚙み締めて」)……、滋味あふれる言葉に出会うたび、本を閉じては言葉の余韻を味わい、描かれた情景を思い浮かべる。だから20ページに満たない一編がなかなか読み終わらない。

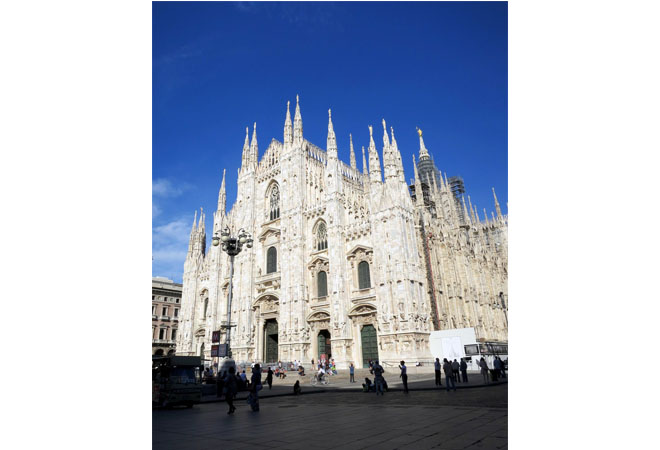

本書は、イタリアに30年以上暮らす著者の日常を綴ったエッセイだ。全て、ごく最近の出来事が描かれている。しかしこれが50年前の物語だとしても、あるいはイタリア以外の、ドイツやオーストラリアの出来事だとしても、ちっとも違和感がない。時代や土地が異なっても変わることのない人間の本質、いわば人間の根っこのような部分が切り取られているからなのだろう。

私事で恐縮だが、かつて一年ほどイタリアで暮らしたことがある。文化や生活習慣の違いに戸惑うことも多かったが、「人間って変わらないな」と思うことも多々あった。きっと何千年もの時が過ぎても変わらない部分が、人にはある。そう思えるものに出会えると、単純に嬉しくなってしまう。情報過多で次々と新しいものが目の前に現れる現代だからよけいに、と言ったら賢しら過ぎるだろうか?

「人生に乾杯!」とは、本書の帯に書かれた文言だが、一編一編を読み終えるたびに、よく冷えた白ワインで乾杯したくなる。そういう気持ちにさせてくれる本書は、本当に素敵なアンティパストのようだ。

(編集長 樋口昌樹)