詩が足りない、と前回書いた。今日は詩の話をしよう。

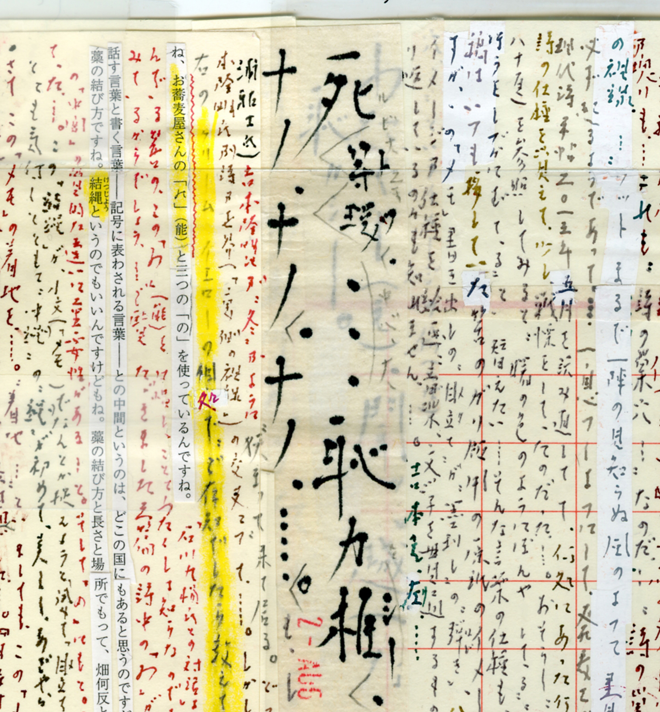

1960年代にデビューした詩人・吉増剛造を、私が初めて見たのは学生の頃。大学の特別講義か何かで、奥さんと一緒にパフォーマンスをしていた。確か90年代後半のことだったと思う。その時に創作した、原稿用紙のマス目を無視して細かい字をびっしり書いて、中央に写真が貼り付けてある、彼の典型的なスタイルの、レジュメというか講義録というか、そのカラーコピーは、いまも私の家に額装されてある。

だから東京国立近代美術館で開催されている個展「声ノマ 全身詩人、吉増剛造展」を見て、懐かしく思った。創作日記、声の録音メモ、銅板、写真、映像、自筆原稿、近作「怪物君」― どこかで見た覚えのある、それらの展示作品は、当たり前すぎるほど、すべて詩だった。

腹の下から、喉と舌と唇を通って、吐き出された息は、声や音になり、オノマトペや旋律になって、言葉や音楽へと姿を変え、物語や意味をまとう。詩は、たぶん、声と言葉の間にある。言葉になる前の言い間違い、吃音、反復といったものこそ吉増剛造が大切にすることは、よく知られている。なぜなら、そこに詩があるから。

そこに詩がある限り、人間に対する希望は持続する。これは愚者の願い、今日の思想である。わたしは愚か者だ。

ジョナス・メカス『ジョナス・メカス ― ノート、対話、映画』(せりか書房/木下哲夫訳)

意味をまとう以前の声は、効率と合理性とわかりやすさを追求する現代からすれば弾かれ者で、だからそんなことに夢中になるのは愚か者だと言えるのだろう。だけど、だからこそ詩人は、そうやって言葉を、体から出された言葉を、意味の世界から、体に引き戻そうとする。その時、詩は、生まれ落ちたばかりの赤子のように、むきだしの喜びと美しさに、きっと満たされている。

やがて観客は本展の最後、演出家・飴屋法水と吉増剛造の共作で占められた部屋に、静かな感動を覚えるだろう。詩がほかの誰かに伝わり、その誰かが語りなおす。そうした密やかで、神秘的な、人の営為の積み重なりを、確かに感じるからだ。

上部カバー画像:「わたしたちはだれもが優れた楽器なのだ」制作年不詳 Ⓒ Gozo Yoshimasu

岡澤 浩太郎

編集者

1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。

https://www.mahora-book.com/