クリープハイプの尾崎世界観さんとアーティストがものづくりについて語り合う対談企画。今回の展示は「第八次椿会 ツバキカイ 8 このあたらしい世界」。「椿会」というのは、第二次世界大戦で一時中断していた資生堂ギャラリーの活動を、1947年に再開するにあたり誕生したグループ展。今年始まった第八次椿会のメンバーは、杉戸洋、中村竜治、Nerhol (ネルホル)、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]。6組のアーティストがこれから3年という時間をかけて、アフターコロナの「新しい世界」について考えていく企画で、今年のテーマは「2021 触発/Impetus」です。今回のお相手は、第八次椿会のメンバーの一人ミヤギフトシさん。人との距離の取り方、ものの見方、表現の仕方は違えど、お二人の表現の根底に流れるものの共通点、そしてお互いの作品について語り合いました。

目には見えないもの、感情や香りをことばで表現すること

尾崎 今回展示されている作品についても教えていただけますか?

ミヤギ はい。一点は資生堂ギャラリーの所蔵作品で第七次椿会メンバーである伊藤存さんの映像作品で、もう一点のガラスケースにあるのが僕の作品です。資生堂の香水「セレナーデ」が「幾夜」という小説の中に登場するので、それを見せたいというところからアイデアが広がっていきました。この香水瓶と組み合わせるのは何がいいかなと思ったときに、同じく小説に出てきた「Onoto」と刻まれた万年筆にしようと思いました。

尾崎 その万年筆はミヤギさんが持っていたんですか?

ミヤギ 「幾夜」(『すばる』2021年6月号に掲載)のもとになった映像作品(「How Many Nights」2017)をつくったときに、この万年筆の存在を知って、実物を見てみたいなと思って海外のオークションで買いました。イギリスのものらしいですが、プラスチック製の安価なものです。原稿用紙にはポツンと黒い沁みがあって、何かを書こうとしていることを予見させる。今回お会いするので、いろいろ曲を聴いたんですが、インクのにじみについての曲(「傷つける」クリープハイプ)を聴いたとき、ハッとしてしまいました。

尾崎 あの曲はちょうどメジャーデビューしたてで、まだアルバイトをしている頃につくった曲なんです。アルバイトの講習を受けなきゃいけないのに鉛筆を忘れてしまって、誰かに借りなきゃと思ったんですが、知らない人にわざわざ声かけて冷たくされても嫌だなと思いながら、鉛筆ないな、でも書かなきゃと迷っているときに歌詞を思いついたんです。インクが出過ぎても、出なくても伝えられない、というテーマが出てきて。頭に浮かんだ歌詞をメモしたくて、結局隣の席のおじさんに鉛筆を借りて書きました(笑)。僕の歌詞はそういうものばかりです。何かモチーフを見つけて、そこから話を展開させていく。実際にあの香水の匂いは嗅いだことがあるんですか?

ミヤギ ないんです。資生堂の方に調べてもらったんですが、当時の処方も残っていないそうで、誰もその匂いがわからないんです。

本当に時間の無駄、雪子は煙草に火を点けテーブル越しに箱を差し出した。資生堂のセレナーデの香りが鼻先をかすめる。香りはいつもと同じで安心する。私は、シューベルトの歌曲と同名のこの香りが好きだった。

(「幾夜」ミヤギフトシ より)

尾崎 香水は人と遠いもの、人間味を消すものであると思うんですが、同時に、その人のことを覚えてしまうものでもある。そんな遠いようで親しみがある香水って面白いなと思いました。あと、香水とは違うけれど、煙草がけっこう出てきますよね。そこにも理由があるんですか?

ミヤギ なんというか、永遠の憧れというか。僕は吸えないんですけど、煙草のにおいって、宇多田ヒカルの歌詞じゃないんですが、記憶に直接結びついてくるんですよね。

尾崎 それもある種きれいなものとしてとらえている。読んでいて、単に小道具として使っているわけじゃないような気がして。ご自身が吸わないからこそ、あそこまで丁寧に書いているんですね。

その日の業務を終えて部屋を後にすると、懐かしい煙草の匂いが鼻をくすぐった。見回すと、見覚えのある後ろ姿が階段を上がってゆく。文化の講堂にいた二世の女だった。やはり局にいるのだ。気づかれないように階段を上ると、彼女が屋上に出てゆくのが見えた。もう外は真っ暗なはずなのに。そっと扉を開くと、ちょうど彼女が煙草に火を点けたところだった。彼女の顔が一瞬赤く照らされる。

(「幾夜」ミヤギフトシ より)

尾崎 煙草の側からしたら、吸ってはもらえないけど、あそこまできれいに書いてもらえたらうれしいでしょうね。また、すごく細かい部分なんですが、主人公がタワーレコードに行くときクラスメイトに会わないように気を配るあの感覚が、よくわかるなと思いました。

ミヤギ あれは自分が学生時代にほとんど一人で行動していたから、普通学生って2、3人で行動するじゃないですか。だからあいつ一人だって思われるのが嫌だという。

尾崎 でも小説の中では、孤独が恥ずかしいという風には書かれていない。そこも美化されているんですよね。過去を正当化するというか、作品にすることによって過去が浄化されているような印象を受けました。

劣等感、恥ずかしさ、コンプレックスと どう向き合って表現に昇華するか

──尾崎さんの作品でも恥ずかしさや後ろめたさというのは重要な感情として出てきている気がします。わりとその部分を露骨に描いているというか。

尾崎 それは自分にとっての大事な材料なんです。恥ずかしさがなくなったら終わりだと思っていて。ミヤギさんはどうですか?

ミヤギ 同じ感覚なような気がします。ネガティブな部分を諦めるという感覚でもないし、それを乗り越えるとかでもないし、それとどう向き合うかという。尾崎さんの小説はいろんな作品を読みましたが、根底にある部分が似ているんじゃないのかなと思いました。表し方はまったく逆なんですけど。

最初に尾崎さんの作品に触れたのは『母影』だったんですが、それを読んだ後にクリープハイプの音楽をいろいろと聴いて、それからまた『母影』を読んだら結構印象が変わって。例えば音楽の歌詞に、悲惨な状況だけど愛おしい瞬間っていうのがいくつもあるんですが、それを聴いて小説に戻ると、小説のそうした描写も受け取り方が変わってくる。その感覚はすごいなって思いました。

尾崎 ありがとうございます。あれを書いたとき、かわいそうだという意見がすごく多かったんです。この人たちは別に不幸じゃないのになんで伝わらないんだろうと思いましたが、それは自分の力不足ですね。モノの見方にもいろいろな基準があると思いますが、みんな世間一般というよくわからないフレームに当てはめることばかりしている気がしてます。せめてそれが自分の基準ならいいと思うんですけど。話は変わりますが、ミヤギさんのこれまでの作品にはとても静謐な印象があって、怒りや暴力的な表現はあまり用いられていなかったように感じます。ミヤギさんがそういった感情をもっと直接的に表現された作品を書かれるとどうなるのか、興味があります。

ミヤギ 「幾夜」を書いていたときに編集者に「ミヤギさん、いじわるですね」と言われて。ちょっと嫌な感じの男の人だったり、家に入ってきたおじさんに対する視線がすごくいじわるだったようで、それを生かしたらと。確かに、怒りや暴力といった感情は僕にとっては新しいですね。

尾崎 いままで見たことのないものを見られそうな気がします。作品をつくる上で、そういう怒りや、殴ってやりたいというような衝動ってありますか?

ミヤギ 殴っておけば、みたいなものはないかもしれません。そういうときって瞬時に反応できないことが多いし、後から殴るという発想にはならない。あそこで自分は何を言えばよかったんだろうとか、どうすればよかったのかと考えることはありますが……。でも、子どもの頃はゲームが好きだったので、魔法を使ってどうにかしてやりたいという気持ちはあったかも。

尾崎 作品にも登場しますよね(「暗闇を見る」『ディスタント』所収)。僕はドラクエやファイナルファンタジーといったRPGをやってこなくて。横スクロールのアクションゲームばかりやっていたので、RPGができる人はかっこいいなと思っていたんです。だからこの小説を読みながら、クラスで僕が交われなかった友だちを想像して、こういう葛藤があったのかなと思いながら読みました。RPGのどういう部分が好きなんですか?

ミヤギ 物語への興味が一番強いんだと思います。自分が物語に接した最初がRPGだったんだと。「暗闇を見る」に挿入されているRPGの物語は、ゲームそのものの内容です。

尾崎 そうなんですね。興味が湧いてきました。次の作品の構想はすでにあるんですか?

ミヤギ まだ全然つくっていないし、できるかもわからないんですが。過去の作品がアメリカを舞台にしたものが多かったんですけど、トランプの時代があって、その後コロナになって、それが終わった後のアメリカを横断して映像を撮りたいなと思っています。

尾崎 ミヤギさんがアメリカを横断するってものすごいインパクトですね。楽しみにしています。

ミヤギフトシ

1981年、沖縄県生まれ。2005年、ニューヨーク市立大学卒業。現代美術作家としての主な個展に「In Order of Appearance」 miyagiya(2021年)、「How Many Nights」ギャラリー小柳(2017 年)、「American Boyfriend: Bodies of Water」京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(2014年)など。2012年にスタートしたプロジェクト「American Boyfriend」では、沖縄で沖縄人男性とアメリカ人男性が恋に落ちることの関係性等をテーマに、作品制作やトークイベントの開催などを行なっている。自身のアイデンティティや出身地の沖縄、アメリカ文化などを題材とした映像や写真作品だけでなく、小説も発表。

会期:2021年6月5日(土)~8月29日(日)

会場:資生堂ギャラリー

住所:東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビルB1

開館時間:平日11:00~19:00、日・祝11:00~18:00

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合も休み) 及び 8月16日(月)~23日(月)夏期休館

TEL:03-3572-3901

詳しくはこちら→資生堂ギャラリー公式サイト

尾崎世界観

ミュージシャン

バンド「クリープハイプ」のボーカル、ギター。独自の観察眼と言語感覚による表現は歌詞だけでなくエッセイや小説でも注目を集める。著書にエッセイ集『苦汁100%』『苦汁200%』、小説『祐介』(すべて文藝春秋)、エッセイ集『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)などがある。2021年1月に発表された小説『母影』(新潮社)は、芥川賞にもノミネートされ話題となった。同年12月8日にはニューアルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』が発売。2022年4月に歌詞集『私語と』(河出書房新社)を刊行した。

2023年3月には幕張メッセ国際展示場・大阪城ホールというキャリア史上最大規模の会場にて、アリーナツアー 2023「本当なんてぶっ飛ばしてよ」を開催する。

http://www.creephyp.com

谷本 慧

ヘア&メイクアップ アーティスト

1986年生まれ。大阪出身。大阪の店舗を経て、上京後、原宿BRIDGEに7年間所属。2019年CITY LIGHTS A.I.R.に参加。サロンワークを軸に、広告、雑誌、TV、MV、CDジャケット等、音楽を中心としたヘアメイクを担当。

https://www.instagram.com/3104tanimoto/

https://satoshitanimoto.tumblr.com/

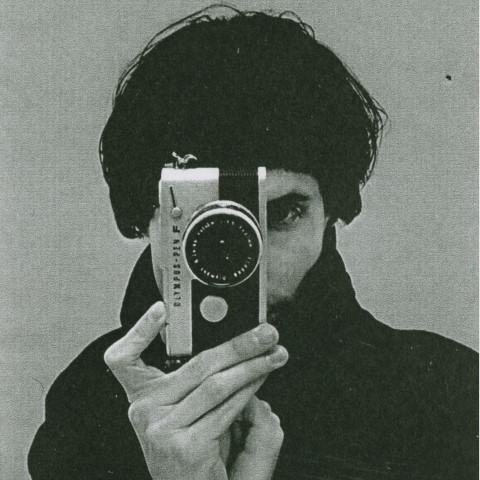

Nico Perez

写真家

1986年、スペイン・マラガで生まれる。幼少期にイギリス・ロンドンに移住し、スペインとイギリスを行き来しながら子ども時代を過ごす。2008年、初めて訪れた東京で、街の「青い」空気感や都市の孤独感にインスピレーションを受ける。 2009年、ロンドンで開催された写真家・川内倫子氏のワークショップのメンバーに選ばれ、写真家になることを決意し、東京に移住。2015年、初の写真集『Momentary』を発売し、同時に個展 を開催。以降、個展「Stills from life」(16年)、「Kingsland Road」 (18年) 、「Chasing Blue」(19年) 、「離れる | Take Off」 (21年)、「Havana, Cuba “The Reprint”」(21) を開催。東京を拠点に活動中。。

https://pereznico.com/

https://www.instagram.com/n_perez_

上條桂子

ライター/編集者

雑誌でカルチャー、デザイン、アートについて編集執筆。展覧会の図録や書籍の編集も多く手がける。武蔵野美術大学非常勤講師。著書に『玩具とデザイン』(青幻舎)。2022年10月には編集を手がけた『「北欧デザイン」の考え方』(渡部千春著、誠文堂新光社)が発売。

https://twitter.com/keeeeeeei

https://www.instagram.com/keique/?hl=ja